Sur la réception de « Nocturama » : Des larmes de sperme aux larmes d'essence

Avec Nocturama, sorti en 2016, Bertrand Bonello ouvre la possibilité d’un débat à la hauteur du contemporain. Rarement un film n’aura été si actuel en se faisant sans cesse dépasser par une certaine réalité toujours trop simple pour penser l'image. Retour sur la réception complexe du film.

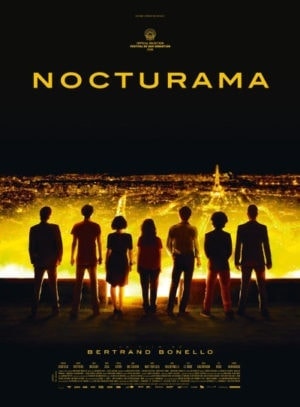

Nocturama, un film de Bertrand Bonello (2016)

Paris. Un hélicoptère survole le cœur de la ville. Sous cet océan de zinc que forment les toits de Paris, quelque chose se prépare. Ces images qui ouvrent Nocturama (Bonello, 2016) en rappellent d'autres, appartenant à notre réalité commune la plus récente, dont les chaînes de télévision ont incessamment martelé le signifiant : "attentats terroristes". Imaginé par Bertrand Bonello il y a six ans, le film n’entretient pourtant aucun rapport direct avec ces images, et encore moins avec la réalité dont elles porteraient la trace. Il n'empêche, tout porte à croire que Nocturama s’est fait rattraper - sinon vampiriser - par cette triste réalité, à commencer par sa réception publique et critique souvent biaisée. En effet, certains n’ont pas hésité à rejeter le film sans autre forme de procès, témoignant ainsi d’un moralisme douteux, quand d’autres ont préféré louer sa virtuosité esthétique sans dégager ce qui, sous ces aspects formels, se veut toujours construction de sens et reprise d'un fond documentaire. Les uns se tiennent à distance du film, les autres de son propos. En vérité, Nocturama en appelle tant à l’analyse qu'au débat. Il s'agit de trouver la bonne distance focale - ni trop près, ni trop loin - qui permettrait de dépasser les méconnaissances strictement inverses de ceux qui rabattent le potentiel fictionnel sur le document (trop près), et de ceux qui excluent de la fiction toute puissance documentaire (trop loin).

Les images de Bonello sont ancrées dans une réalité certes assez déstabilisante. On y voit de jeunes gens (la vingtaine) déambuler dans les rues de Paris, prendre le métro (la 13 à la Fourche, la 1 à Concorde jusqu’à La Défense…), marcher dans les rues (Rivoli, Place de la Bourse…) dans un silence religieux que seuls les annonces RATP, le vacarme des métros, et le brouhaha de la ville viennent rompre. À la réalité des déplacements qu’entreprennent les jeunes, s’ajoute alors la réalité sonore des lieux qu’ils parcourent. Ils se déplacent dans la ville comme des araignées, et y déposent les bombes sans imaginer (ou peut-être l’imaginent-ils mais ne peuvent se résoudre à l’accepter) qu’ils seront prisonniers plus tard de leur toile. C’est la première partie du film. Durant ce premier acte, le cinéaste convoque le cinéma de Robert Bresson (notamment Pickpocket, 1959) pour la précision de ses plans. Il glisse quelques flashbacks ayant pour objectif de crédibiliser la rencontre. Le cinéaste concrétise l’union des jeunes à l’aide d’une danse. Celle-ci se fera l’écho d'une autre danse à la toute fin du film. Leurs mouvements ressemblent à ceux de morts-vivants. La mort est déjà en eux. Il y a ainsi quelque chose de l’ordre de la tragédie qui se joue sous nos yeux. Dans ce premier mouvement, Bertrand Bonello dilate le temps, retarde le moment où les bombes exploseront. Est-ce lui qui hésite à nous montrer l’inmontrable ? Ou bien sont-ce les jeunes gens qui hésitent ? On sent chez eux la détermination en même temps que la peur (certains hésitent, tâtonnent, ou paniquent). À présent, il leur est impossible de reculer. Leur sort est scellé. Au retardement de l'explosion succède l'infinie propagation de l'onde de choc, une onde de choc d'autant plus démultipliée que l'explosion fut retardée, comme contenue - d'un montage qui retient le temps à un montage qui répète indéfiniment le même présent sous différents angles, comme pour atteindre l'intensité de la frustration et de la colère que ces jeunes déchargent dans l'explosion. Le temps s’accélère alors brusquement un instant. Tandis que Paris plonge dans le chaos, les jeunes se retrouvent dans une Samaritaine recréée par Bonello. S'ouvre la seconde partie du film. Sombre et crépusculaire, elle ressemble aux derniers films du cinéaste : la bande de jeunes est filmée avec la même intensité que les prostituées de L’Apollonide (Bonello, 2011). C'est que les deux groupes ont probablement en eux la même colère : « Putain de vie de putain » se lamentait une des prostituées. Mais ici, les larmes d’essence (plan vertigineux de la Jeanne d’Arc de la Place des Pyramides) ont remplacé les larmes de sperme : la colère est montée entre-temps, elle passera par les armes.

Cette fois, Bertrand Bonello étire cette idée de colère jusqu'à son plus violent paroxysme. Déjà en 2001, dans Le Pornographe, le cinéaste faisait le portrait d’un groupe de jeunes qui vivait dans le souvenir de mai 1968, et qui déclarait au détour d’un tract : « Nous vivons une époque sans fête et nous y avons contribué. Il faut réfléchir longtemps, et mesurément, et alors prendre des décisions radicales et sans appel. Comment pouvons-nous répondre au gouvernement puisqu’il ne s’adresse pas à nous mais à une idée qu’il a de nous ? Devant le manque de propositions, il faut créer une vraie menace. Créer un groupe d’intervention. Les symptômes d’une nouvelle guerre mondiale sont là, mais nous savons qu’elle ne peut exister comme les deux précédentes. Elle sera donc remplacée dans les prochaines années par des guerres civiles au sein de chaque pays conscient. Donc seule l’idée de la guerre civile peut être maintenant raisonnable. Et cette guerre se fera avec les armes du possible. Nous utiliserons les mots d’une manière radicale. Nous avons décidé de rester imprenables. Plus de grève, plus de manifestations, plus de contre-propositions, mais plus d’acceptation non plus. Seulement le silence comme ultime contestation. » Le silence à nouveau (Cf. la première partie muette, avec des MMS pour seule communication entre les membres du groupe), mais cette fois il faut aller plus loin. Quinze ans plus tard, Bonello comprend que l’insurrection sera toujours plus radicale et violente. Certains pourront reprocher l’absence de contrepoint, pouvant douter des intentions du cinéaste. Mais de toute évidence, le danger vient de ceux qui sèment le trouble et qui rapprochent un film de fiction d'une réalité qu’il n’évoque même pas. Car si la première partie est troublante du fait de son trop plein de réalité, la seconde plonge le spectateur dans une rêverie. Pourquoi se rendre dans un grand magasin après un attentat ? C’est là où se trouve la limite de l’insurrection de ces jeunes, son absence de logique. Ils ne souhaitent pas proposer un autre modèle de société. Non, ils veulent être pleinement intégrés à celle-ci, et jouir à leur tour d’une forme de pouvoir. Certes, on peut sourire devant la naïveté de cette jeunesse. Et alors ? Bonello nous propose de la regarder, d’essayer de comprendre cette jeunesse qui se sent abandonnée, prête à tout pour pouvoir faire entendre sa voix plutôt que de se laisser capturer par l'idée que le pouvoir a d’elle - quand bien même cette voix ne sait pas ce qu'elle croit, peut ou veut ; ou ne raconte jamais qu’un geste insurrectionnel qui n'a franchement rien de révolutionnaire, mais traduit seulement le désir de ceux qui voudraient être "khalife à la place du khalife" ; moment outré du capitalisme qui génère des consommateurs insatisfaits qui ne discutent en rien le système en place, mais plutôt la place qu'ils y occupent. Quoi qu'il en soit du sens de l'insurrection, celle-ci ouvre bien quelques poches de liberté pour une autre allure du monde. Au trop plein de réalité de la première partie se substitue désormais la fantasmagorie. La nuit devient fantasme. Les personnages agissent sans but, déambulent dans le grand magasin. Tous jouissent de ce moment de liberté qu’offre la nuit. Il n’y a plus de limite : ils se servent aisément dans les rayons de luxe, profitent de produits qu’ils ne pourraient pas s’acheter pour la plupart, se travestissent, s’amusent. Ainsi, ils recréent un microcosme idéalisé où les barrières socio-économiques seraient rompues, et dans lequel ils se sentiraient complètement libérés. Mais à nouveau, cette liberté est presqu'aussitôt remise en question par Bonello, dans un plan montrant un jeune homme s’approchant d’un mannequin en plastique portant exactement la même tenue. Au fond, un miroir positionné face à nous laisse deviner qu'il pourrait nous projeter directement dans la scène. Ce dispositif provoque une identification plurivoque - sinon ambiguë - du spectateur. Il reflète tout autant notre désir de participer à l'insurrection que notre aspect malheureux de « consommateur insatisfait », cherchant une place au sein d’un système que nous nous sommes résignés à accepter malgré tout. Bonello nous invite donc à réfléchir sur les actes de la bande de jeune, mais aussi (et peut-être surtout) sur notre aptitude à accepter, ou en tout cas à ne jamais remettre profondément en cause, tel ou tel système. Si c'est une invitation à l’insurrection, il faut encore demander de quelle insurrection il s'agit. Si nous devons jouer un rôle, il faut encore et surtout demander si ce n'est pas encore celui que le capitalisme a toujours-déjà écrit pour nous.

Malgré tout, la sortie d’un personnage (joué par Finnegan Oldfield) hors du cocon de la Samaritaine nous arrache à la rêverie et nous plonge dans un Paris post-attentat qui refait surgir en nous la nuit du treize novembre, quand les rues étaient vides, sombres, et que les sirènes de police venaient déchirer un silence plombant. Dehors, une voiture brûle. Peut-être que ces attentats ont donné des idées à d’autres. Au détour d’une promenade, près de l’église saint Sulpice, il rencontre une jeune femme (Adèle Haenel) qui lui explique qu’il fallait bien que ça arrive un jour. Le dialogue sonne creux. La mise en scène est comme rompue. En réalité, Adèle Haenel est un fantôme, une réminiscence de L’Apollonide. Il faut se souvenir à la fin du film de la séquence de revanche des prostituées contre leurs oppresseurs. Une autre insurrection, qui à la fin se soldait là aussi par un échec puisque la fermeture des maisons closes ne signifiait pas pour autant la fin de l’oppression. La séquence dans L’Apollonide était montée en split-screen. Cet effet, alors léché et élégant (inhérent, du reste, au sujet de L'Apollonide), est poussé à une forme de radicalité dans Nocturama puisqu’il y est fabriqué de toutes pièces par les moniteurs des caméras de surveillance. Il n’y a plus de mise en scène. Il n’y a qu’un enregistrement froid et désincarné qui fait écho au Pouvoir (la scène au début du film, dans le bureau d’un ministre froid, sans affect), qui tuera sans ménagement chacun des terroristes, sans chercher à savoir ce qui a motivé le groupe. Le dernier criera « aidez-moi » avant d’être tué à son tour froidement. Le Pouvoir agressé (la symbolique des lieux visés est sans appel à ce sujet : le Ministère de l’Intérieur, une tour à La Défense, le PDG de HSBC, La Bourse) devient l’agresseur. Cette fin nous reste à la gorge parce qu’elle nous laisse dans une position inconfortable, nous, spectateurs. C’est cette fin qui provoque le débat. D’abord un débat intérieur : puis-je accepter de voir un terroriste appeler à l’aide ? Puis, avec les autres spectateurs : peut-on montrer un film qui donne la parole à des terroristes ? (Notons encore une fois, par précaution, que le film n’entretient aucun rapport avec les événements récents.) Pire, le débat pose question sur la responsabilité de la Société vis-à-vis de ces actes.

En refusant Nocturama, les sélectionneurs du Festival de Cannes ont évité ces débats. Ils ont confondu l’image et la réalité. Ceux qui refusent de voir refusent les images. Ce refus de voir l’image paraît anachronique tant il témoigne d’une position platonicienne éculée qui voudrait que l’image sème le trouble et soit dangereuse. Or, il nous semble regrettable de ne pas faire entièrement confiance à la fiction. D’autant plus que le film n’entretient aucune confusion quant à son sujet. Mais ce refus questionne aussi sur le rôle du cinéma. Est-il impossible aujourd’hui de se servir de certaines réalités (la menace terroriste, la malaise de la jeunesse) pour les transformer en fiction ? Dans l'affirmative, c’est le règne du naturalisme crasse dans lequel le cinéma français est plongé depuis des années (en témoigne le succès récent de La Loi du Marché). Pourquoi refuser de voir ? Pourquoi refuser de montrer ? En réalité, ce refus peut faire écho à une phrase de Manuel Valls au lendemain des attentats de Paris : « Expliquer, c’est déjà un peu vouloir excuser ». Les images de ces jeunes posant des bombes valent-elles pour une explication ? Peut-on imaginer ainsi que le simple fait de voir (ou de montrer) serait équivalent à excuser ou justifier des actes ? Fermer les yeux donc, pour se tenir loin d’un film ou de questions préoccupantes. Mais de quoi ont peur ceux qui refusent de voir ou de débattre ? Pourquoi refuser le scandale de ces images ? Pier Paolo Pasolini, qui infuse l’œuvre de Bertrand Bonello (un de ses premiers courts-métrages est directement inspiré d’un texte du poète), invitait autrefois à résister dans le scandale plutôt que s'en détourner(1). Pour le poète, le scandale était la condition même de l’existence d’un débat, son absence équivalait presque à une mise sous silence, à la censure. Du reste, Pasolini a toujours combattu l’unanimisme. Il faut se souvenir des textes parus dans Il Corriere à propos de mai 1968 et de la jeunesse qu’il voyait se révolter. La vérité, selon lui, n’était ni du côté du Pouvoir, ni du côté de l’Insurrection. Lointain écho de Pasolini, peut-être que Nocturama s'épuise à se cogner aux impasses du Pouvoir et de l'Insurrection, tout en rêvant par brefs moments à d'autres espaces et temps qui ne soient ni l'un ni l'autre, des utopies pour l'expression d'une liberté décloisonnée. Quoi qu'il en soit, Bertrand Bonello aura conditionné la possibilité d’un débat, chacun étant maintenant libre de l’accepter ou de le refuser d’un revers de main en tenant à distance le film ou son propos. Une chose demeure assurée : rarement un film n’aura été si moderne en se faisant sans cesse dépasser par la réalité.

Notes