« Yeelen » de Souleymane Cissé : Duel au soleil

Yeelen ne conte pas seulement le récit incandescent de générations d’initiés qui, de pères en fils, se font la guerre au nom d’obscures rivalités sorcellaires, il se montre lui-même comme une initiation en vérifiant ainsi la charge transgressive qui lui est fondamentalement associée. En se proposant d’instruire ses spectateurs aux savoirs et rituels secrets du Komo, le film de Souleymane Cissé réussit à tenir les deux bouts du mystère dont il est le fascinant relais : l’initiation (la connaissance élève, elle est transformatrice) et la transgression (la connaissance tue, elle est destructrice), l’aile du Kôrê (le sceptre qui élève et protège) et le Kolonkalanni (le pilon magique qui abat et punit). L’histoire de Yeelen est millénaire et le film date du milieu des années 80, il est d’avant-hier et d’après-demain. Yeelen est un film merveilleux, d’aventures et d’hallucinations, gorgé d’un animisme dont le cinéma redéploie les puissances dans les mélanges de la fable et du documentaire, la captation du réel et son insufflation par des récits en deçà et au-delà de l’Histoire, promises à rayonner encore mille nouvelles années.

« Yeelen », un film de Souleymane Cissé (1987)

« De deux choses lune,

L’autre c’est le soleil... »

(Jacques Prévert, Paroles, 1946)

Prémisses bambaras

Yeelen de Souleymane Cissé s’annonce ainsi : quatre idéogrammes du Komo(1), la confrérie secrète instruisant les enfants bambaras des savoirs magico-religieux d’une communauté représentant l’ethnie majoritaire au Mali, racontent que « l’échauffement donne le feu et les deux mondes, la terre et le ciel, existent par la lumière ». Suivent quatre cartons explicatifs : « Le Komo est pour les Bambaras l’incarnation du savoir divin. Son enseignement est basé sur la connaissance des signes, des temps et des mondes. Il embrasse tous les domaines de la vie et du savoir » ; « Le Kôrê est la septième et la dernière société d’initiation bambara, il a pour symbole le vautour sacré,"Mawla Duga", oiseau des grands espaces de la chasse, de la guerre, du savoir et de la mort. Son emblème est un cheval, symbole de diligence de l’esprit humain. Son sceptre, une planche ajourée appelée Kôrê "Kaman" ou Aile du Kôrê » ; « Le "Kolonkalanni" ou pilon magique sert à retrouver ce qui est perdu, à découvrir et à châtier les brigands, les voleurs, les criminels, les traîtres et les parjures » ; « L’aile du Kôrê et le pilon magique sont en usage au Mali depuis des millénaires ».

Yeelen ne conte pas seulement le récit incandescent de générations d’initiés qui, de pères en fils, se font la guerre au nom d’obscures rivalités sorcellaires, il se montre lui-même comme une initiation en vérifiant ainsi la charge transgressive qui lui est fondamentalement associée. En se proposant d’instruire ses spectateurs des savoirs et rituels secrets du Komo, le film de Souleymane Cissé réussit à tenir les deux bouts du mystère dont il est le fascinant relais : l’initiation (la connaissance élève, elle est transformatrice) et la transgression (la connaissance tue, elle est destructrice), l’aile du Kôrê (le sceptre qui élève et protège) et le Kolonkalanni (le pilon magique qui oriente, abat et punit).

Le cercle de l’initiation a la transgression pour limite de feu et, pour qui découvrira Yeelen en s’instruisant de sa vision qui se dédie à n’importe qui, il aura tout le loisir d’apprécier qu’elle est le fait d’un cinéaste qui n’est pas issu du groupe des Bambaras, mais de celui des Soninké. C’est dire si la transgression est un enjeu viscéral, déjà amplement déblayé par ses films précédents : Den Muso – La Fille (1975) avec son héroïne muette, violée et répudiée qui met le feu au monde qui l’a profanée (la censure a alors sévi, le film interdit pendant trois ans et son auteur, emprisonné) ; Baara – Le Travail (1978) avec ses colères ouvrières et domestiques ; et Finyè – Le Vent (1982) avec sa jeunesse révoltée dont le soulèvement contre l’arbitraire militaire le balaie tel un vent cosmique.

C’est la très grande folie d’un artiste d’avoir désiré restituer en cinéma la force universelle de la culture bambara, dont les mythes résonnent avec tant d’autres venus d’ailleurs, de la tragédie grecque au western, tout en n’ignorant jamais que cette restitution ose transgresser les interdits de sa dissimulation. Loin d’anéantir le sacré au nom d’une modernisation impossible à empêcher, la profanation est un geste singulier qui, au contraire, en fait luire partout le foyer longtemps réservé.

À chaque fois, la connaissance se comprend comme un enjeu de pouvoir (entre les hommes et les femmes, entre les enfants et les parents, entre les ouvriers et les patrons, entre les nouveaux et les anciens), en engageant une redistribution radicale des rapports de forces. Yeelen poursuit ainsi cette veine contestataire en l’envisageant depuis sa perspective mythique, élémentaire et cosmique. L’enfant et le soleil, deux motifs du cinéma de Souleymane Cissé, en blasonnent la poétique, celle d’une vision cyclique, avec ses naissances qui sont des renaissances et ses couchants en autant de levants. La connaissance s’y dialectise, entre ses fiers dépositaires et l’insolence de ses réfractaires.

Maudit

Yeelen est le quatrième long-métrage du cinéaste malien, probablement son chef-d’œuvre et l’un des films les plus importants de l’histoire du cinéma mondial, toutes époques confondues. Récompensé d’un Prix du Jury au Festival de Cannes en 1987 en le consacrant comme le premier film originaire de l’Afrique subsaharienne à être digne des éloges d’un événement culturel encore largement captif de ses automatismes occidentalocentrés, Yeelen irradie cependant d’une dignité infiniment supérieure à ses prestigieux consécrateurs. Le plus grand cinéma peut effectivement provenir de n’importe où, dès lors qu’y brûle le feu sacré permettant d’en attiser les promesses et potentialités.

À l’époque où dominait dans le monde occidental, introduit en philosophie par Jean-François Lyotard, le thème consensuel de la fin des grands récits, qui est par lui-même et tout à fait paradoxalement un autre genre de grand récit, le film de Souleymane Cissé lui oppose en toute souveraineté, mais au prix des plus grandes difficultés, la puissance solaire de mythes millénaires, alliée à l’enregistrement ontologique de leur présence rayonnante. La lumière qu’il dispense jusqu’à aveugler et dont l’origine est ancestrale, dans l’Histoire et hors d’elle-même, a pour miroir à retardement la petite boîte noire des frères Lumière, appareillée à en vérifier la permanente actualité.

En effet, et en dépit des apparences, Yeelen n’a pas été réalisé avec sérénité, c’est le moins que l’on puisse dire. Le tournage du film de Souleymane Cissé a en effet accumulé les obstacles. Malgré le soutien de ses fidèles, parmi lesquels la grande monteuse Andrée Davanture, l’acteur Balla Moussa Keïta (déjà présent dans ses trois films précédents), et le musicien Salif Keïta (que l’on entrevoit dans Den Muso), et celui de la France, du Burkina Faso et même du Japon pour la pellicule Fuji (puisque le cinéaste désire filmer en 35 mm.), l’harmattan est si violent que le vent de sable gâche les premières prises alors qu’un an avait été nécessaire afin de trouver les lieux et paysages du film. Un premier chef opérateur ne convient pas, un autre le remplace, Jean-Noël Ferragut, avant d’être victime d’un panaris, lui-même étant finalement remplacé par un troisième, Jean-Michel Humeau. La nourriture approvisionnée est également gâchée par du gazole, certains chefs Komo veulent empêcher le tournage qui, malgré deux interruptions, se poursuit à l’est du Mali, et même au Bénin. Surtout, le pire advient quand son acteur fétiche, Ismaïla Sarr, présent sur tous ses films, décède d’une crise cardiaque durant le tournage alors que de nombreuses prises ont déjà été tournées. Il faut donc réécrire son personnage de Soma, le père qui traque son fils Nianankoro, en le transformant en Bafing, un oncle qui poursuit son neveu, ce qui aura permis de conserver une séquence avec la tribu des Peuls, ainsi qu’une vision qui apparaît au début du film, dans le miroir d’eau d’une calebasse(2).

Yeelen aura mis donc trois avant d’être achevé et son budget initial aura dans l’intervalle plus que doublé. Souleymane Cissé se demandait alors s’il n’était pas victime d’une malédiction, à vouloir ainsi exposer au grand jour des rituels et des savoirs que la confrérie Komo tient à conserver secrets. D’autant plus que ce reproche lui sera réitéré après la sortie de son film, critiqué par des universitaires ralliant ainsi le camp des gardiens de la tradition en rappelant au cinéaste qu’il n’est pas d’origine bambara, mais Soninké. Si Yeelen est l’initiation de son spectateur à la connaissance du Komo, le savoir divin des signes, des temps et des mondes que représente le Kôrê, sa réalisation elle-même aura tenu d’un parcours initiatique pour son auteur qui célèbre la tradition en la trahissant aussi puisqu’il en donne la révélation, suscitant ainsi la colère des patriarches exactement comme Nianankoro provoque le courroux de son père, Soma, qui lui refuse le droit de lui succéder.

La lame et son manche

« L’échauffement donne le feu et les deux mondes, la terre et le ciel, existent par la lumière » : les quatre idéogrammes ouvrant Yeelen sont l’annonce des premiers plans : un soleil rougeoyant dont l’œuf est coupé en deux par la ligne de crête d’une montagne, suivi par un poulet tête renversée et qui prend feu, avant de retrouver le soleil qui, plus haut dans le ciel, n’était donc pas celui du couchant mais du levant. C’est un premier blason dont la face s’offre aux mythes bambaras, et de dos revient au cinéma. Filmer, c’est cadrer et monter en divisant le monde entre le ciel et la terre, c’est redoubler la coupe par laquelle le bas se renverse en haut et la lumière s’écoule dans le sang. Au premier plan, le monde s’ouvre, un écartement violent reliant les artifices du montage au sacrifice du tournage. Le cinéma s’apparente ainsi à un rituel, qui sacrifie le vivant dans le sacre de ses images.

Le feu embrasait déjà la fin de Den Muso quand Ténin, son héroïne, n’avait que le soleil pour témoin avant d’incendier la hutte de son violeur, et s’anéantir en avalant les cachets qui consumeront le ventre abritant l’enfant qui ne viendra pas au monde. Dans Finyè, le vent qui réveille la pensée souffle sur les braises d’une jeunesse qui s’enfile d’autres cachets, enveloppée dans la brume des pétards, avant d’introduire à l’émeute populaire qui est un soulèvement de forces cosmiques accrédité par le vieux gardien de la tradition, qui avait mis lui-même le feu à ses attributs magiques. Le feu est à la fin et au début de tout, au démarrage du monde qui recommence à chaque plan, la mèche la plus courte et la proche du soleil, et c’est sous ses auspices que Souleymane Cissé lui rend hommage, en sachant que l’astre prodigue une lumière sans laquelle il ne saurait y avoir de cinéma.

Le cinéaste est un sorcier et magicien, un conteur doublé d’un créateur de figures, un voyageur entre les mondes et un transformateur des matières, un alchimiste dont le Grand Œuvre a pour double credo : « solve et coagula », soit les dissolutions et évaporations, les séparations et reconstitutions, les décompositions et recompositions ; en cinéma, on dira le découpage des plans et leur montage – autrement dit toutes les opérations nécessaires à trouver la pierre philosophale que son film sera.

Yeelen ne cessera plus de blasonner en cinéma la magie propre aux connaissances du Komo. D’autres embrasements suivront : ainsi Soma qui à distance met le feu à son pilon, ainsi qu’à un tronc d’arbre en en appelant au secours de la divinité Mari afin de mettre à mort son fils ; ainsi celui-ci, Nianankoro, qui fera fuir les ennemis des Peuls en leur envoyant les abeilles et des vents de flammes, avant l’affrontement final entre Soma et lui, le premier muni du pilon, le second de l’aile de Kôrê, qui perdent ensemble la vue et s’évanouissent dans un fondu au blanc aveuglant. Au feu, répondra la diversité des eaux qui en apaisent les morsures, avec la calebasse permettant à Nianankoro accompagnée de sa mère de voir à distance ses oncle et père en route pour les retrouver, le fleuve strié d’herbes hautes où la mère se purifie d’une mousse laiteuse en appelant à son aide la « mère des mères », la source sacrée du Bongo protégée par les Dogons qui vivent dans un village troglodyte, enfin les larmes d’Attou, l’une des épouses du roi peul qu’il donne à Nianankoro parce qu’elle a couché avec lui et sa grossesse rompra la malédiction de l’infertilité qui la condamnait.

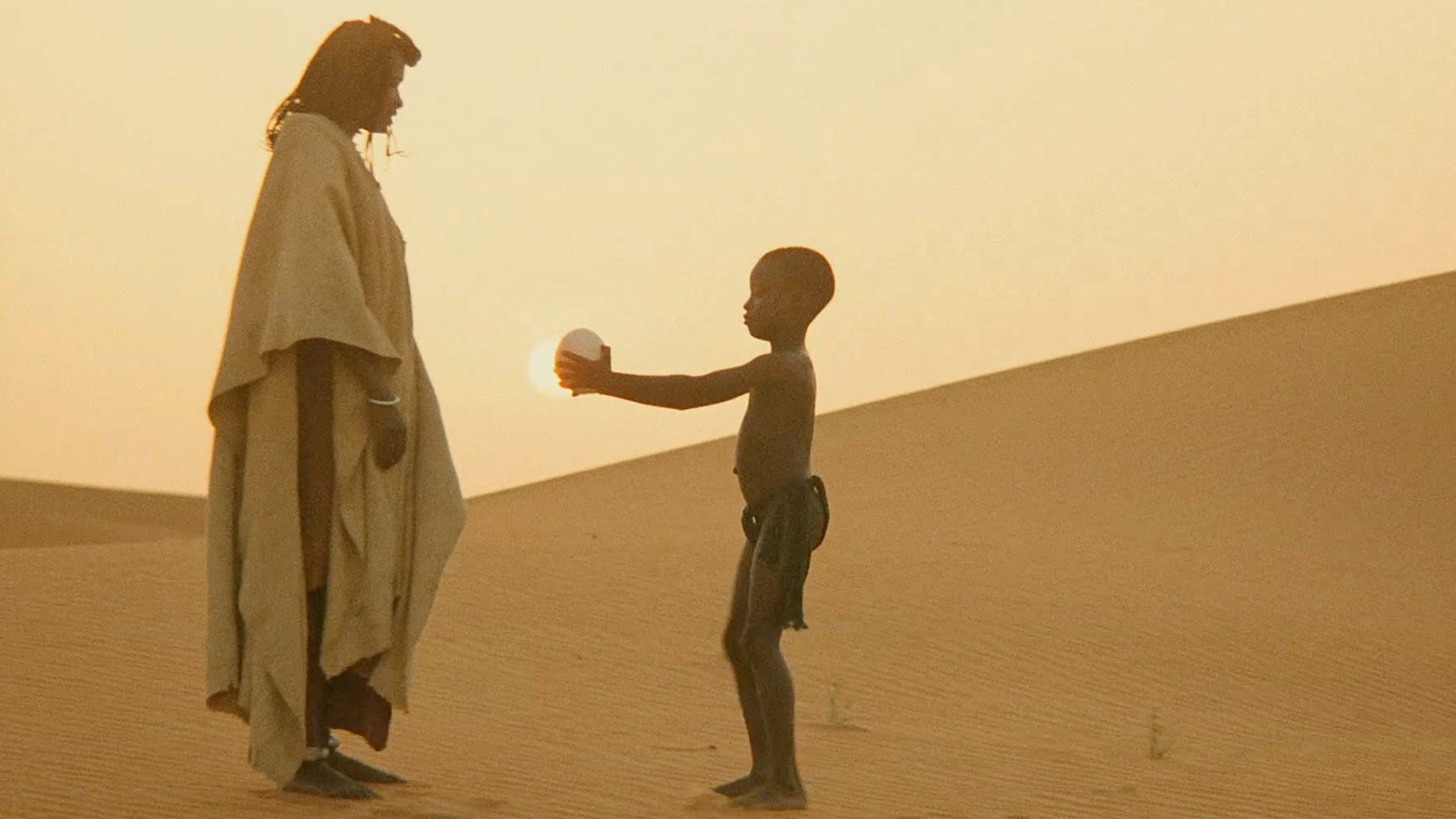

Il y a un grand bestiaire également dans Yeelen, déjà préfiguré par le bélier blanc aperçu dans une vision par le grand-père sorcier de Finyè, au moment où les dieux lui disaient adieu. Le bélier revient rajeuni et le sexe transformé avec la petite chèvre que l’enfant accroche au début du film à la statue de Nialé qui est la gardienne de l’aile de Kôrê. Dans un arbre, un homme-hyène moque Nianankoro en lui prédisant une grande vie, avant que celui-ci n’envoie des abeilles sur les guerriers à cheval qui menacent la tribu des Peuls. Ailleurs, Soma invoque un albinos et un chien rouge (le plan est sublime, avec l’animal qui sort de la forêt au ralenti, et l’image passée à l’envers) qu’il veut sacrifier afin de rendre favorable sa quête d’infanticide. Enfin, le duel final entre le fils et son père s’ouvre avec l’arrivée d’un buffle, tandis que les deux opposants sont représentés par deux totems en surimpression sur leur visage respectif, l’éléphant pour Soma et le lion pour Nianankoro. Durant l’épilogue, l’enfant d’Attou et de Nianankoro extrait du sable deux œufs d’autruche, et en remet un à sa mère avant de disparaître derrière les dunes. L’œuf du volatile s’unit alors avec celui du soleil.

D’un œuf l’autre, donc ; d’une pierre l’autre aussi bien, avec l’opposition des joyaux en forme de tétraèdre, l’un incrusté dans le pilon, l’autre dans l’aile : la pierre philosophale de Yeelen est trouvée, quand l’affrontement mortel des hommes qui se disputent les pierres de la connaissance débouche sur les sables d’or fin de l’enfant solitaire, gardien d’une enfance aussi millénaire que l’astre solaire. L’échauffement créateur dont le sexe masculin est un tison disputé entre les générations donne les œufs distincts du ciel et de la terre et si un enfant en laisse un, c’est pour donner l’autre à sa mère. Il y avait déjà Bâ, l’enfant de fleuve et d’océan en ouverture et fermeture de Finyè, il y aura ensuite la jeune femme sud-africaine qui a le don de parler au cheval de Waati (1995), avant de retrouver l’enfant du soleil de Yeelen au début d’O Ka (2015), l’ultime film de Souleymane Cissé, dernier étage d’une filmographie qui constitue à elle seule une maison cinéma, avec ses entrées et ses salles.

Soma disait du couteau qui le relie à son fils que si ce dernier est la lame, lui en est le manche. Si la lame ne peut se retourner contre le manche, elle est la malédiction que les pères transmettent aux fils, le mauvais sort de leur sexe qui les enivre en consumant leurs ventre et tête, la mauvaise donne d’une domination aveugle à sa perte et sa dissémination dans l’arrondi maternel des dunes. Les œufs testiculaires ne sont au fond que la contraction masculine du ventre des sables et de l’enfant solaire.

Le cordon et le placenta

Voilà le noyau d’incandescence de ce que, à raison, David-Pierre Fila appelle une « tragédie sorcellaire » dans sa merveilleuse analyse de Yeelen(3). Il montre ainsi tout ce que le film de Souleymane Cissé doit au modèle de la tragédie grecque (un occidental repérera la dimension œdipienne du récit, tandis qu’un spectateur de Den Muso se souviendra d’une référence subreptice à L’Orestie), tout en s’en distinguant par la prévalence de la lumière sur la parole, reconduisant ainsi le mystère de Ténin, la muette de Den Muso, pour en élargir le rayonnement mythique originaire.

Ce qui s’y dit est toujours prédit, certes, notamment par la voix de Djigui, le frère jumeau de Soma (interprété par le même acteur), mais la prédiction bute toujours sur un noyau d’indicible (la raison de la colère de Soma contre son fils qu’il accuse d’avoir rompu avec la loi du Komo reste obscure, jamais éclaircie). Le fatum propre à la tragédie demeure bouche bée face au mystère du mythe.

On ne pourra que spéculer, quelques pistes sont suggérées : outre la rivalité mimétique des pères et des fils, leur manipulation par des forces supérieures attestée par la voix divine s’exprimant avant l’affrontement final (et peut-être s’agit-il de celle de Souleymane Cissé ?) indiquerait le sacrifice nécessaire de deux générations en préalable d’un recommencement sous de nouvelles auspices, déliées des mauvais nœuds de l’ordre patriarcal. Le duel au soleil qui est l’apothéose de Yeelen culmine également dans l’anéantissement réciproque des détenteurs de la connaissance, celle-ci devant dès lors s’autodétruire avant de préparer le lit de soleil et de sable de sa propre renaissance. Le mythe se prête ainsi à l’allégorie universelle d’une science ruineuse d’être ainsi sans conscience. L’oncle Djigui, qui a connu avant son frère et son neveu les brûlures du savoir divin qui rend aveugle, est également le porteur de la prédiction des malédictions familiales comme des esclavages à venir et elle concerne non seulement tout le continent africain, mais désormais le monde entier, toujours plus rempli de nègres et négriers à voir comment la mondialisation créolise autant qu’elle brutalise.

La « tragédie sorcellaire » est l’ensorcellement des interprétations frappées de la foudre de l’équivoque, multipliant les plans (les mythes bambaras et les mythologies occidentales, de la tragédie grecque au western) et les paysages (la savane et la forêt, le fleuve et la montagne), postée au carrefour que protège la statue de Nialé, à l’endroit où tout s’échange et se renverse, le désastre d’une terre en transe, remuée de tremblements et accouchant entre les vapeurs d’un astre renouvelé. Si, d’après les dires de l’oncle Djigui, la lignée familiale de Soma et Nianankoro se considère elle-même comme le placenta et le cordon du peuple bambara, le couteau qu’ils forment tous deux, au fils la lame et au père d’en être le manche, est l’instrument d’une sanglante séparation. Au nombril du monde d’en témoigner, toutes les fois où s’y enfoncent les cicatrices de ses enfants entre-tués.

L’histoire de Yeelen est millénaire et le film date du milieu des années 80, il est d’avant-hier et d’après-demain. Yeelen est un film merveilleux, porté par l’aile qui le fait voler entre les archétypes du mythe, les hommes en guerre et les parentés maudites, l’errance qui est une contre-initiation et les rencontres autorisant les membres des tribus à s’en émanciper en contractant auprès d’autres des dettes, et par le pilon qu’il abat contre ses mauvais manipulateurs, ces savants qui se croient les propriétaires exclusifs de leur science. Yeelen est un film d’aventures et d’hallucinations, gorgé d’un animisme dont le cinéma redéploie les puissances dans les mélanges de la fable et du documentaire, la captation du réel et son insufflation par des récits échappant aux fourches caudines de l’Histoire. Son affrontement final est l’un des plus étonnants duels au soleil qui soit, une séquence proprement hallucinante que l’on pourrait aisément comparer avec les fins respectives de 2001, l’Odyssée de l’espace (1968) de Stanley Kubrick, Zabriskie Point (1970) de Michelangelo Antonioni et Touch of Zen (1971) de King Hu, c’est-à-dire toutes les fois où le cinéma aura réussi à se faire cosmologie.

Comme si nous avions rejoint la jeunesse de Bamako qui dans Finyè pratique la fumette, notre esprit soudain visité de visions qui sont autant d’initiations, mais des initiations trahissant le secret des confréries afin de le restituer à tout le monde. Des initiations qui sont des contre-initiations et dont le cinéma est capable, en étant lui-même initiation à la connaissance des choses secrètes du cosmos.

Un art, une technique, un mystère

Avec le mythe et la tragédie avec laquelle il coïncide, il y a ce qui se prédit et si toutes les histoires sont des prédictions de ce qui nous arrive depuis les origines de l’humanité, on n’oubliera non plus leur préhistoire : ce qui se montre avant de se dire et se prédire, la lumière du soleil qui couche avec la terre et le sacrifice que l’astre solaire accomplit à chaque instant sur nos vies. Et le vivant qui en célèbre le don en célèbre également les combustions, morsures, fièvres, prélèvements, poisons.

C’est tout cela, Yeelen, et ce sera encore tant d’autres choses dans dix ans, mille ans, dix mille ans, ce film de Souleymane Cissé qui fait un pas en arrière pour faire le pas au-delà au nom du coup d’après, et dont Serge Daney disait que « si les plans sont le sol du film, l’image en est l’horizon »(4).

Dans ses Histoire(s) du cinéma (1988-1998), Jean-Luc Godard cite un photogramme de Yeelen. Il a aussi ce mot pour qualifier le cinéma : « ni un art, ni une technique, un mystère ». Le cinéma enseigne en montrant plus qu’il ne parle et s’il fait penser, c’est avec la bouche close et les yeux ouverts, en initiant à la lumière qui peut brûler comme la connaissance peut aveugler. Le cinéma instruit dès lors ses spectateurs muets aux choses secrètes du monde et de son enfance qui est la leur.

Le soleil reviendra, l’enfance est à venir, on y travaille la nuit en retournant notamment au cinéma, l’enfance majeure qui est bien la seule majorité dont nous, les minoritaires, ayons le désir. Yeelen est une raison lumineuse pour justifier, et ainsi lui rendre justice, la belle invention des frères Lumière.

« Le vrai, le dur, le rouge soleil de la révolution…

Le jour où les vrais éléphants viendront reprendre leur ivoire… »

(Jacques Prévert, Paroles, 1946)

Notes