« Volubilis » : Le Regard archéologique de Faouzi Bensaïdi

Cité romaine et fleur psychotrope, fidélité et insurrection : « Volubilis », une histoire du pouvoir et de l'amour racontée par Faouzi Bensaïdi.

« Volubilis », un film de Faouzi Bensaïdi (2017)

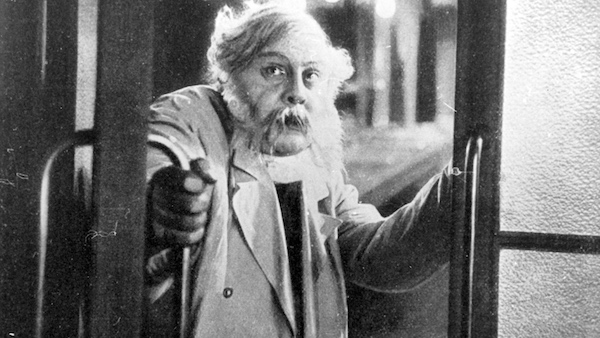

Un homme qui perd le bouton de son costume comme il perd ce qui lui permettait de maintenir le lien entre la haute société et ce que celle-ci tient pour du menu fretin. Ce même homme qui, malgré tout, essaye de s’accrocher au costume perdu en se faisant justicier nocturne, mais qui ne connait plus que la honte et se fait même repousser par les siens, ceux du petit peuple auxquels il essayait d’apporter un peu de la dignité volée à la haute société. Des nantis décadents montrés dans leur opulence grotesque, aussi, qui rient des malheurs de ceux qu’elle exploite. Un succube au long profil émacié, enfin, qui se nourrit du sang de la misère et de la corruption. Il y a comme un air de Murnau dans Volubilis de Faouzi Bensaïdi : la rencontre du Dernier des hommes (1924) avec Nosferatu le Vampire (1922). Sauf qu’ici, plus proche du destin initialement choisi par Murnau pour le dernier des hommes, il n’y aura pas de deus ex machina préludant le grand éclat de rire final. Ne reste que la quête amoureuse d'un bout de terre qui n’ait pas été sali par le Capital, le pouvoir, l’exploitation.

Ce dont Volubilis est le nom

Berbère, puis romanisée(1), située à 30 kilomètres au Nord de l'actuelle Meknès au Maroc, Volubilis fut une ville prospère d'Afrique du Nord. Jusqu’en 25 av. J.-C., elle fut la capitale de la Maurétanie, royaume qui regroupait, si l'on nous permet de simplifier, l’actuelle Algérie centrale et méridionale ainsi que le Nord du Maroc. Elle devrait son nom aux fleurs qui poussent sur les rives d'un fleuve situé au sud-ouest de la ville, l'oued Khoumane. En témoigne le nom que lui ont donné les berbères, nom partagé par la fleur et la cité : « Walili ». Généreusement ouverte, en forme de trompette, la fleur de Volubilis ne dure qu'un jour ou deux. Sa signification symbolique est ambivalente : amitié dévouée tout autant que liaison facile et sans conséquence. À ces significations symboliques s'ajoute son pouvoir psychotrope : la consommation des graines de Volubilis altère la perception, ferait même voir les démons si l'on en croit les anciens. Enfin, si l'on se tourne vers l'étymologie incertaine du mot, « Volubilis », on trouvera notamment l'origine latine, « qui a un sens giratoire, qui tourne ». Entre moment de basculement et répétition de ce qui tourne sur soi-même, Volubilis charrie un ensemble de significations contradictoires.

Historiquement, la cité s'est plutôt rendue conforme aux dimensions de répétition (« tourner sur soi », « amitié dévouée »), qu'à celles du basculement (« liaison facile et sans conséquence », « fleur psychotrope »). Ou plutôt, c'est la fidélité et la répétition qui l'ont emporté. Dans la mesure où l'ombre de la cité romaine, Volubilis, plane sur le film de Faouzi Bensaïdi, il importe d'illustrer cette fidélité par l'attachement des volubilitains à l'Empire romain. Celle-ci connut son moment de vérité lors d'une bataille célèbre pendant laquelle de nombreux volubilitains, déjà romanisés, constituèrent une milice d'auxiliaires afin de prêter main forte aux soldats romains. La bataille fut déclenchée suite à l'assassinat de Ptolémée, alors roi de Maurétanie – territoire sur lequel était située Volubilis – sur l'ordre de Caligula. Ædemon, un esclave domestique affranchi et loyal envers le souverain assassiné, mena une rébellion indépendantiste contre l'Empire romain. Avec 20.000 légionnaires et auxiliaires, Rome réprime les indépendantistes et assoit fermement son pouvoir dans la région. Dès 41, le Royaume de Maurétanie, déjà vassal de Rome, est annexé à l'Empire et divisé en deux provinces : la province Tingitane (l’actuel Maroc du Nord), sur laquelle est située Volubilis, et la province Césarienne (Algérie centrale et occidentale)(2). La bataille prit fin en 44. Pour leur fidélité et leur soutien militaire, les volubilitains obtiendront récompense. L’Empereur Claudius confère à Volubilis le statut de municipe romain : les hommes libres, alors pérégrins(3), devinrent citoyens romains. Ce statut offrit aux volubilitains une plus grande liberté en matière de juridiction, notamment quant à l’application d’un droit local et la conservation de coutumes indigènes(4). D’autres avantages, fiscaux notamment, donnèrent à Volubilis une situation singulière dans l'Empire(5). Fidèle au-delà de la bataille, notamment encore par les dévotions liées à la famille impériale et aux dieux romains, la cité deviendra le « centre de rayonnement de la civilisation romaine en Maurétanie Tingitane »(6). De nos jours, les vestiges de la ville romaine s'offrent aux touristes et aux archéologues qui n'ont pas encore percé tous ses secrets.

Volubilis de Faouzi Bensaïdi – acteur et réalisateur né à Meknès, soit pour rappel à 30 kilomètres de l'ancienne cité romaine – embrasse toutes ces dimensions : symbolique, imaginaire et historique. Lorsqu'Abdelkader (Mouhcine Malzi(7)) et Malika (Nadia Kounda), jeunes mariés au bord de la catastrophe, déambulent au milieu des vestiges de la cité romaine, la fleur Volubilis altère déjà leur perception : Volubilis est le lieu d'anachronismes qui font voir le monde sens dessus dessous. Abdelkader et Malika ne le savent peut-être pas – du moins n'en ont-il pas le savoir conscient, savoir de la claire conscience qui se sait sujet d'un savoir – mais ils se tiennent sur un fil ténu qui relie le pouvoir à le destruction : de la fidélité des volubilitains envers le pouvoir impérial au pouvoir psychotrope de la fleur qui renverse la perspective, de la fidélité aveugle envers les instances détenant le pouvoir à la destruction de ces mêmes instances. Par le bégaiement de l'histoire, à partir d'une promenade innocente sur les ruines de la cité impériale, c'est l'horrible visage du pouvoir – les démons des anciens – que nous fera voir Volubilis. Seuls témoins de l'histoire, nous spectateurs, portés à l'écran par ces touristes qui avancent au pas de course sur les ruines de Volubilis, faites parc d'attraction. Des touristes qui enregistrent un naufrage sur des selfies réalisés à bout de perche.

Pouvoir 1 : Esclaves contemporains

Abdelkader et Malika sont des esclaves, mais ils ne le savent pas. Ils ne le savent pas, car ils travaillent à détourner leur situation afin de la rendre tolérable et de gagner un surcroît de dignité. Ne pouvant s'offrir un toit, contraints de partager la couche avec leur famille, ils détournent les temples de la consommation afin, précisément, de consommer leur amour. Ainsi d'un fast-food, soit l'alimentation colonisée par le capitalisme, qui, par l'échange d'une boisson goulument sirotée à la paille, devient pour quelques minutes, étirées dans un long ralenti, le lieu d'un érotisme drôle et sensuel à la fois : le maniérisme théorique d'un Wong Kar-Wai acquière une fonction politique, soit arracher un peu de temps au temps capitaliste, sortir du temps de la soumission. Malgré ces tentatives ingénieuses, reste toutefois le désir non consommé qui réclame le corps de l'autre, et l'échec du détournement d'un magasin de chambre à coucher. C'est qu'il est difficile de faire l'amour dans un lit qui appartient toujours à une enseigne du capitalisme, un lit qui n'a pas été décapitalisé (comme on dit des églises qu'elles sont désacralisées) : on fait encore de l'argent dans ces lits, et non pas de l'amour. Sur ce point, le capitalisme a encore gagné. Les corps lui appartiennent, Malika et Abdelkader ne peuvent s'appartenir : ils n'ont rien de « privé », ce sont des esclaves contemporains qui ne peuvent s'acheter un peu de temps pour l'intimité.

Abdelkader est vigile dans un centre commercial. Il prend son rôle très à cœur en jouant à détourner sa situation d'esclave. Grand meuble solide qui garde ce qui ne lui appartient pas, le Capital, il se donne de grands airs de dignité avec son beau costume à boutons d'or, récupéré d'on-ne-sait quelle institution américaine dont l'homme peut tirer fierté. Ce costume permet à Abdelkader de se tenir debout, tant que celui-ci parvient à se faire croire qu'il y a une relation entre le petit peuple dont lui et Malika font partie, et ces grands messieurs et mesdames qui ont les moyens d'honorer le temple de la consommation. Il va sans dire que lorsqu'il viendra à perdre l'un des boutons du costume, c'est ce lien social imaginaire qui sera fondamentalement mis en péril : perdre un bouton c'est prendre conscience de la réalité de l'exploitation, de l'effondrement d'une dignité qui n'était sauve, précisément, qu'en apparence. Abdelkader répète le dernier des hommes, qui s'accrochait à son costume comme à la dignité humaine, et ne se remettra jamais de les avoir perdus.

Au terme d'un examen qui compare les hommes selon des critères objectifs, soit comme des objets, Malika devient une domestique au service d'une femme riche, aussi seule que désœuvrée, habitant dans une gigantesque villa. Le travail du chef opérateur sur la lumière sculptant ces lieux souligne leur artificialité kitsch. Une impression de bonbon acidulé-rosé investit les espaces, comme si tout cela n'était qu'irréalité grossière et emphatique. La grande dame elle-même est une caricature de grande dame, avec ses névroses pathétiques et son alcoolisme anesthésiant. Elle se donne des grands airs mais chavire de toutes parts. Il n'empêche que c'est bien elle, la maîtresse, et que Malika en devient l'esclave. Ainsi que dans les villas patriciennes romaines, la maîtresse semble pouvoir faire ce qu'elle veut de Malika. Et si celle-ci semble être sa préférée, la mise en scène suggère également que la maîtresse pourrait utiliser Malika de bien des manières, en ce compris comme un objet de satisfaction sexuelle. La maîtresse proposera même de l'emmener avec elle – comme on emporte un bien multi-fonction – dans sa nouvelle maisonnée. Il n'y a pas là non plus le moindre traitement de faveur, ou du moins les faveurs accordées ne se comprennent qu'à partir d'une économie de l'objet : l'objet préféré reste un objet, et comme tout objet il s'use et se jette lorsqu'il a fini par lasser son utilisateur.

Est-ce donc l'histoire qui se répète ? Qu'il s'agisse bien entendu de tout autre chose que de patriciens romains et d'esclaves antiques n'enlève rien au rappel fantomatique et imaginaire de la cité volubilitaine, comme symbole du pouvoir romain en Afrique du Nord. Volubilis pèse sur les corps d'Abdelkader et Malika, corps qui ne s'appartiennent pas. Esclaves, ils sont des choses dont un propriétaire a pleinement l'usufruit, ainsi que d'une table ou de chaises, selon les mêmes modalités d'usage qu'une table ou des chaises. Malika est une belle chaise qui parle, nettoie, voire s'utilise comme objet de plaisir; Abdelkader est un meuble robuste qui protège le Capital.

Pouvoir 2 : Du mécanique plaqué sur du vivant ?

En plus d'être gardien du temple, Abdelkader est l'agent de la circulation des corps. Dans le centre commercial, il y a deux voies d'accès aux étages : les escaliers et l'Escalator. L'Escalator n'est activé que lorsque le grand patron du centre commercial le décide, c'est-à-dire lorsque de riches bourgeois se rendent dans le centre commercial. Tous les autres – qui souvent n'achètent rien, et n'en ont pas les moyens – devront emprunter les escaliers, quand ils ne se font pas refouler des étages afin d'éviter toute mixité entre la haute société et le bas peuple. Lorsqu'Adbelkader essaye de faire respecter l'égalité entre tous dans le centre commercial – égalité toute relative eu égard aux conditions structurelles énoncées supra – il refuse à une dame qui emprunte les escaliers de doubler la file du bas peuple amassé sur les marches. Outrée, elle ne lui promet rien moins que de le détruire. Il ne s'agissait pas d'une métaphore. Abdelkader a commis une erreur fatale : l'esclave s'est rebiffé contre la femme d'un grand maître (interprété par Faouzi Bensaïdi), il n'a pas vu que les Escalator avaient été activés pour elle. En conséquence, Abdelkader perdra son costume comme son emploi, et subira les coups des esclaves au service du grand maître en réprimande.

L'esclave serait-il aussi un automate qui couine lorsque l'on tape dessus, pour parler comme certains philosophes qui vinrent parfois à douter de la sensibilité et de la vie du vivant ? Sous le regard des possédants de Volubilis, assurément. Il a fallu faire des hommes des machines – ou du moins se couper à ce point de l'empathie que l'on peut avoir pour eux, c'est-à-dire de ne plus parvenir à les apprécier comme des être sensibles et sentants – pour en arriver aux rires enregistrés par Faouzi Bensaïdi dans l'une des scènes les plus tristes du cinéma. Nous disons triste, et non pas cruelle, car c'est un appauvrissement total de la sensibilité – son « ruinage » si l'on peut dire, en faisant écho aux ruines de la cité romaine – qui s'y donne à voir. Le passage à tabac d'Abdelkader, commis suite à l'incident du centre commercial, a été enregistré sur le smartphone du maître. Au cours d'un dîner donné à la villa rose bonbon de la maîtresse de Malika, la vidéo circulera parmi les invités, dans une longue scène où le rire passe de personne en personne, jusqu'à provoquer l'hilarité collective de toute l'assemblée réunie devant le spectacle du visage meurtri d'Abdelkader. Des rires qui n'ont rien de cruel – encore aurait-il fallu qu'il y ait place pour la sensibilité –, des rires qui nous laissent tristes car ils ne portent que sur du « mécanique plaqué sur le souvenir d'un vivant », pour paraphraser la formule célèbre de Bergson. Insensibles à la sensibilité de ceux qu'ils ont asservi, ces hommes ne voient plus dans ces images que le rappel d'un visage humain. Des images qui, par leur pseudo-réalité faite de surfaces sans profondeur, oblitèrent la relation à l'homme en chair et en os tout en lui ressemblant; des images dont il est possible de rire en toute innocence une fois assumé qu'elles ne font signe vers aucune profondeur, que rien ne peut s'y accrocher, qu'elles ont aussi peu de valeur et de substance qu'un billet de banque.

Dans Volubilis, il y va du billet de banque comme du visage humain : le billet de banque (et plus encore les actions de la bourse) ne vaut rien et se fait passer pour de la valeur; le visage tuméfié de l'homme battu sur le smartphone ne vaut rien et se fait passer pour un homme qui souffre. Cette situation limite confirme que le maître de cérémonie, incarné par Faouzi Bensaïdi, n'est autre que le vampire-capital. Quelque part entre Murnau pour la silhouette, Marx pour l'imaginaire politique et Bergson pour la mécanique du rire, il se nourrit allègrement du sang des esclaves contemporains : « En tant que capitaliste, il n'est que capital personnifié; son âme et l'âme du capital ne font qu'un. Or le capital n'a qu'un penchant naturel, qu'un mobile unique; il tend à s'accroître, à créer une plus-value, à absorber, au moyen de sa partie constante, les moyens de production, la plus grande masse possible de travail extra. Le capital est du travail mort, qui, semblable au vampire, ne s'anime qu'en suçant le travail vivant, et sa vie est d'autant plus allègre qu'il en pompe davantage. »(8)Allégresse d'un Bergson perverti : où l'on entend le mécanique plaqué sur du vivant comme un outil d'exploitation, et non pas tant comme le sursaut de la société qui se prémunit du trop-plein mécanique; où l'on entend la triste innocence d'un rire qui n'en appelle plus à un sursaut de vie pour lutter contre la mécanisation (réification, objectivation). C'est dire qu'il n'y avait pas meilleur choix que la figure du vampire pour exprimer ce qui se joue dans Volubilis : celui qui suce le sang des hommes, le grand maître du capitalisme, travaille à rendre le monde exsangue, insensible et insensé.

Images et vieux pêcheur

Parmi de nombreux trésors, Volubilis, la cité antique, nous a laissé une statue en bronze, celle d'un vieux pêcheur. Pied de nez à l'art classique, qui masquait les imperfections ou les différences de classe pour ne représenter que l'idéal, la statue du vieux pêcheur, inspirée par l'art hellénistique(9), fourmille de détails triviaux, arrachés au corps d'un homme dans le siècle. On pourrait être tenté d'y voir une attention accrue à la singularité d'un corps, s'inscrivant en faux contre l'égalisation idéaliste dans les proportions du style antique. Toutefois, la statuette appartient toujours au régime de la représentation. Si celle-ci n'a plus rien de l'idéal classique qui appartenait au régime éthique de la représentation – régime tourné vers l'alliance indéfectible du Beau, du Bon et du Bien –, elle ne réduit pas moins l'expression singulière d'un corps sous le concept : « dénuement » et « maigreur » sont les concepts d'un art qui moque l'idéal antique. Le style hellénistique est un genre caricatural. Il exhibe ce que les idéalistes d'autrefois ne savaient pas voir, à savoir l'aberration d'une tentative de représentation pure (et tout autant idéale) de l'imperfection des couches basses de la population : vieux pêcheur et prostituées décaties contre discoboles et éphèbes. Si le vieux pêcheur peut inspirer le respect par la force de volonté qui semble l'animer, il ne faut pas en oublier le caractère comique, la blague d'un corps idéalement aberrant (l'impossible idéal de l'aberration) lancé contre le corps de l'idéal antique.

Il n'empêche que le rire lancé sur le corps meurtri dans Volubilis exprime un tout autre monde. Le vieux pêcheur, fragilisé, blague lancée au corps antique, se tenait toujours debout. La force de la volonté se racontait entre les meurtrissures du corps. Plus qu'une blague, le vieux pêcheur finira par forcer l'admiration, peut-être celle des siècles qui suivront et qui verront là un homme se tenant debout malgré les blessures, l'usure du travail et la caducité du corps. D'un autre siècle, d'une lecture anachronique, le vieux pêcheur émeut autant qu'il inspire le respect. Comment ne pas voir alors tout ce qui sépare ces représentations que les patriciens de Volubilis nous ont laissées, probablement malgré les intentions dont ils les entouraient, et les images tristes enregistrées sur le smartphone du vampire ? Le rire même des patriciens devant la statue du vieux pêcheur, s'il en fut, entrait en confrontation avec l'idéal antique qui ne savait plus ce qu'est un corps humain. Le rire des possédants exsangues de Volubilis ne prête plus rien à une image, qui s'épuise à n'être qu'image. L'adage ici serait qu'on ne possède rien mieux qu'une image – docile et à laquelle rien ne peut arriver, toute surface sans profondeur (sensible, affective) –, comme Abdelkader qui finira par n'être plus que le support du rire des possédants. C'est pourquoi les ruines de la cité romaine, Volubilis, peuvent tout autant être contemplées avec tristesse, celle de Faouzi Bensaïdi, qui n'hésite pas à dire lors d'entretiens que celui qui se penchera sur notre culture ne pourra qu'en constater la nullité. Il ne lui restera pas même ces ruines sur lesquelles délirer l'histoire ou les peuples, car ce monde n'aura strictement rien à laisser tant il s'est épuisé dans le présent de la consommation. Dans ce monde vide, où chaque chose se mesure par l'abstraction d'un chiffre – et non plus même d'un billet de banque dont on connait de toute façon la non-valeur –, où tout s'équivaut et où rien ne vaut rien, l'homme exsangue ne contemple plus que des images d'hommes. Et nous, spectateurs, touristes, observateurs d'un monde qui part en ruine, aux hommes du futur, s'il en reste, nous laisserons des selfies pris à bout de perche. Et l'on se dira : « tiens, ça ressemble à un homme ».

Cruauté et tristesse : conte de fées et Big Bang

On sait qu'une fin heureuse fut demandée à Murnau pour le Dernier des Hommes, quand Emil Jannings et le producteur du film – dans une Allemagne qui connaissait la faillite de toutes les valeurs et la nullité du billet de banque(10) – estimèrent que le sort du portier était trop sombre. Contre toute attente, et assurément contre l'attente construite par la logique des causes et effets qui prévaut dans le film, le portier hérite d'une somme d'argent colossale avant de se gaver, heureux et en société, de mille plats servis dans le plus grand luxe. Celui qui menait une vie de cloporte depuis la perte du costume, errant dans les bas-fonds symbolisés par des toilettes, sourit dans l'opulence. Incroyable, mais pas encore assez pour Siegfried Kracauer, qui rédige deux articles contemporains de la sortie du film pour la Frankfurter Zeitung(11). Cet « homme sans peau », comme l'avait appelé Adorno(12), fut touché par le portier qui perd son costume comme il perd la peau qui le protégeait de la cruauté sociale. Il voulait croire à ce conte de fées qui fait régner la justice, sur le fil, afin de panser les plaies du portier. Mais Murnau ne va pas assez loin, car il est encore possible d'expliquer ce final à partir de la chaîne des causes et effets qui le précède. Pour que le conte de fées devienne véritablement féérique, il faut que le final soit encore plus incroyable, qu'il rompe le fil de la narration et de l'histoire, et non pas qu'il s'y suspende. C'est seulement alors que nous pourrions à nouveau y croire, nous dit Kracauer : le final de Murnau serait devenu promesse d'anticipation en s'arrachant à toute logique historique ou causale. Rien, dans le film de Murnau, n'aurait alors laissé présager ce qui allait arriver au portier ventripotent, et c'eut été ce rien qui aurait rendu, précisément, le final plus puissant que toute subversion, tout renversement, toute logique qui se comprendrait encore à partir de l'enchaînement des causes et effets qui prévalent dans le film. Kracauer réclame une nécessité folle et supérieure qui repose sur la croyance en l'impossible, plutôt que la nécessité causale de la raison qui explique à partir de l'existant (c'est-à-dire justifie toujours un peu l'ordre établi ?), « raison » et « rationalité » dont il devenait sain de douter. Dans Le dernier des hommes, le portier avait aidé le riche milliardaire dont il hérite, sur le fil. Voilà la cause. Et précisément, par la cause, le fil de la narration n'est pas rompu, la logique des causes et effets prend dans ses filets ce qui aurait pu être un conte de fées. Le final laisse donc le goût d'une double renonciation : à la logique cruelle qui prévaut dans les causes, à l'illogisme magique qui prévaut dans le final. Le conte de fées devient propagande.

Il n'y aura pas de deus ex machina, pas de magie sur le fil, pas de conte de fées dans Volubilis. Si Murnau fut plus cruel avec le portier que Bensaïdi avec le vigile – le premier étant même expulsé par sa famille(13), alors que le second préserve son histoire d'amour avec Malika, sur le fil certes, et ne subit pas le rire moqueur de la famille –, le vigile ne retrouve néanmoins ni dignité, ni place dans le monde des possédants. Il repart vaincu, claudiquant, sans emploi, sans argent, le corps une fois de plus battu : il n'y a pas d'échappatoire. Le bégaiement de l'histoire du cinéma opéré par Faouzi Bensaïdi n'est jamais que le bégaiement de l'histoire des luttes. Un bégaiement qui n'offre aucune échappatoire miraculeuse ou magique à la catastrophe : pas de valeur tombée du ciel, pas de festin final, pas la moindre justice à l'horizon (quel que soit l'adjectif qu'on lui accole). Abdelkader est vraiment le dernier des hommes. Le dernier des hommes, car quand bien même l'Allemand les appelle tous deux « Letzte Mensch », on se gardera bien de le confondre avec le dernier homme dont Nietzsche dresse le portrait dans Ainsi parlait Zarathoustra. Comme le dit Benoît Goetz, « si l’homme est l’être autour de qui un monde s’épand, le dernier homme est celui qui aura procédé à la réduction de ce monde à l’état de spectacles et d’images. Que ceux-ci nous donnent à contempler des univers infinis, avec Big Bang et trous noirs, le monde n’en est pas moins devenu plus « petit » »(14). Murnau montrait partout des hommes cruels qui se moquent d'un homme, Bensaïdi montre des possédants tristes, qui ne sont plus même cruels, car ils sont bien, eux, les derniers hommes. Mais là encore les derniers hommes devenus vides, car la valeur qui leur permet de mesurer toute chose est une abstraction, la croissance du Capital. Ils ont réduit le monde à l'état de spectacles et d'images qu'ils possèdent et montent selon leur bon plaisir. Abdelkader, le vigile chargé de la garde du Capital, devient la vigie d'un monde au bord du gouffre, appartenant au passé et le regard tourné vers un horizon incertain. Il vient tristement refermer la brèche propagandiste ouverte dans le film de Murnau. Pas de festin final, mais un feu d'artifice qui pourrait tout autant raconter le feu de joie des possédants victorieux que l'appel à un nouveau Big Bang, une fois le dernier des hommes disparu…(15)(16)

Notes