« Vidéodrome » de David Cronenberg : La grande illusion

Série d’hallucinations érotiques et gores, Videodrome visite les profondeurs de la psyché sous le régime de la consommation insatiable des images, où l’espace intime est peuplé par ces monstres méconnus : les écrans.

« Vidéodrome », un film de David Cronenberg (1983)

La télévision s’allume. Sur l’écran, le slogan de la chaîne — « The one you take in bed with you » — précède le visage d’une femme souriante. Elle adresse un message vidéo à un certain Max Renn (James Woods), mystérieusement, l’invite à reprendre conscience avant de lui rappeler son emploi du temps et ses prochains rendez-vous. Puis l’écran TV s’éteint à l’instant même où un spasme parcourt les doigts de l’homme endormi devant l’écran ; rapport sensuel, voire organique à l’image, comme si la main était une télécommande de chair. Ainsi, Max Renn se réveille quand la télévision s’éteint. Directeur d’une émission pornographique, il achète ses programmes en contrebande. Dans une chambre d’hôtel miteuse, décor de deal de drogue, on lui propose dans une valise une émission de charme japonaise. Mais les images le laissent de marbre. Il cherche quelque chose de plus fort.

L’image de télévision telle un stupéfiant — critique devenue classique de la culture de masse —, son mode de consommation effréné est ici bien sûr dénoncé. Mais l’essentiel dans Vidéodrome est plus singulier. Il met au jour la nocivité d’une représentation qui est moins celle du média — l’image analogique, aujourd’hui numérique — que celle du médium, du support de la communication — ici la télévision, aujourd’hui, en plus, les téléphones. Le film de David Cronenberg élucide la terreur de la chose technologique, du corps électronique qui impose sa présence physique au cœur des salons, des chambres et au fond des lits.

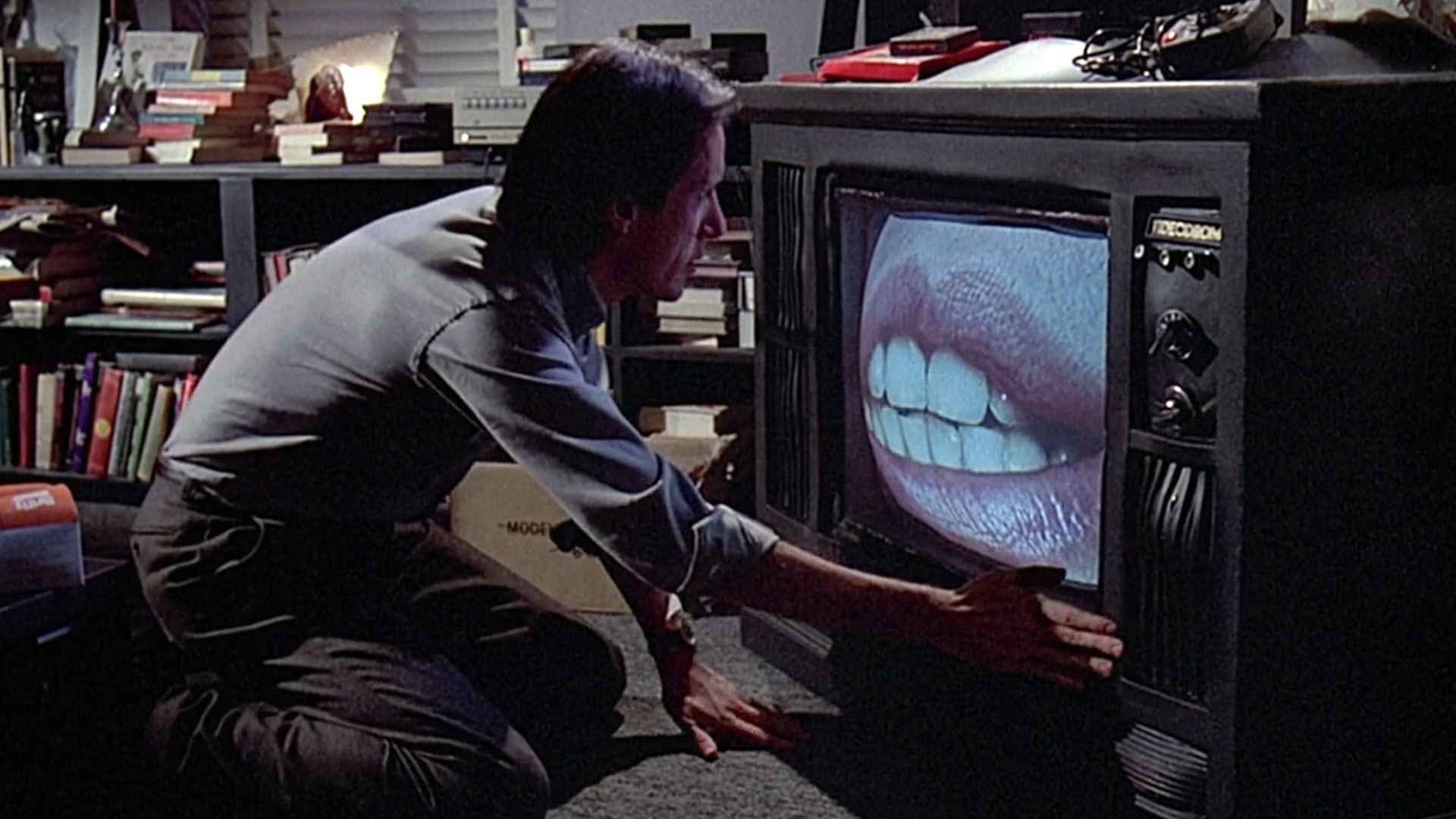

À la recherche d’un programme plus intense, plus extrême, Max trouve « Vidéodrome », des scènes de torture réelles qui ont par ailleurs cette faculté d’halluciner celui ou celle qui les voit. Avant d’insérer la cassette dans le lecteur, Max voit celle-ci se mettre à respirer, se gonfler sous l’effet d’un souffle. Elle donne vie au poste de télévision, tout à coup parcouru de pressions troublantes comme le ventre d’une mère enceinte pressé par les pieds de son enfant. Les parois de plastique se couvrent de veines ; l’écran se bombe et enfin pousse en avant l’image d’une bouche dans laquelle Max plonge la tête. Ses désirs se détraquent en délire et s’assouvissent dans la métamorphose en organisme vivant de toute chose jusqu’aux objets industriels. Que tout produit soit de chair, tel que le Sujet lui-même, incarné. Aussi, au bout de sa paranoïa, Max se confond avec l’écran de télévision devenu sa peau tendue sur le poste. Il tire dessus, et c’est son torse qui est percé de balles.

Paradigme étrange où la technologie tend vers l’association au corps humain. Et si, à ce titre, Vidéodrome illustre son propre prototype de casque de réalité virtuelle dont Max est le premier cobaye, il illustre surtout l’origine profondément névrotique d’une relation physiologique avec les produits perfectionnés de la technique. Ces visions d’horreur gores — l’ouverture d’une béance vaginale au milieu du ventre dans laquelle Max insère un pistolet, lequel fusionnera violemment avec sa main par des pointes métalliques acérées — reflètent l’angoisse de l’individu dont la cause est assurément la méconnaissance de la technologie, l’incapacité de s’en faire une vérité. Et de cette ignorance naît un culte, un fétichisme. Ce personnage du professeur Oblivion, créateur d’une nouvelle église — la Cathode Ray Mission — transhumaniste avant l’heure n’existant plus qu’à travers ses images enregistrées sur cassettes, représente le mysticisme supplantant la raison. Cette foi, qui devient celle de Max halluciné — « long live the new flesh » — éclaire les mécanismes à la base de toute théorie du complot ou fantasme autour de la technologie. Elle illustre un stade paranoïaque du progrès, ce point de contradiction où toute invention technologique dépassant le niveau de connaissances communes achemine le Sujet vers l’état irrationnel et brutal de l’ignorance.

Dans une telle configuration historique et psychologique, pas de vérité possible. C’est un désir autodestructeur qui pousse Nicki, le personnage joué par la chanteuse Debbie Harry, à auditionner pour l’émission « Vidéodrome », à découvrir l’autre côté de l’image, le lieu de sa production, l’endroit justement où l’élucider. Mais elle n’a aucun désir de comprendre. La pulsion sexuelle la dirige. Dès lors, au lieu d’être celui de la connaissance, la recherche de la vérité est un objet de fantasme.