« Tre Piani » de Nanni Moretti : Reconstruire les histoires et colmater les brèches

Dans le travail d’adaptation pour passer des trois étages du roman d’Eshkol Nevo aux trois périodes délimitant les différentes parties de son film, Nanni Moretti a déployé toute une dialectique de la reconstruction et de la réparation. Ce sont dans les brèches d’un film peut être trop académique, peut-être trop « psychologique », qu’apparaît le ciment commun à tous les édifices de son cinéma.

« Tre Piani », un film de Nanni Moretti (2021)

Dans Tre Piani, Nanni Moretti met pour la première fois en scène un scénario qui n’est pas une création originale mais l’adaptation d’une œuvre préexistante. Le travail d’adaptation qui a été effectué par le cinéaste – en compagnie de ses co-scénaristes Federica Pontremoli et Valia Santella – pour s’approprier les intrigues du roman israélien Trois étages (1) consiste à transformer un roman en trois parties distinctes, racontant trois récits différents chacun déroulé par un nouveau narrateur, en un film dont les trois parties dissociées correspondent pour leur part à trois époques différentes – il y a deux ellipses de cinq ans chacune. Dans le roman, peu de choses relient les protagonistes des différentes parties, si ce n’est le fait d’habiter un même immeuble, à trois étages différents. C’est encore le cas dans le film, mais celui-ci les faits s’entrecroiser – les protagonistes et leurs récits respectifs – de manière à les faire évoluer conjointement et parallèlement, et qu’apparaisse peut-être plus nettement les véritables « liens », les points communs, qui existent entre les trois histoires. Pour passer d’une structure à une autre, de celle du livre à celle du film, le travail fourni, lorsqu’on le contemple avec recul, ressemble presque à un travail de reconstruction, un chantier impliquant de combler des vides, de remplir des trous, de colmater des brèches, notamment en apportant des conclusions à certaines des histoires.

Tre Piani s’ouvre d’ailleurs sur un trou, celui fait par une voiture conduite par un jeune homme en état d’ébriété, dans le mur d’un appartement du rez-de-chaussée, au sein de cet immeuble qui sera le théâtre du film. Lorsqu’elle sera désencastrée de l’appartement en question, la voiture accidentée laissera un vide qu’il faudra forcément combler, en reconstruisant le mur et en réaménageant l’espace. Et le film dans sa globalité semble s’appliquer à relever des vides, des béances, des absences, qu’il s’agira de combler, notamment par la reconstruction, qu’elle soit de fait ou psychologique. Le fait que le film ne soit plus, comme le livre, subdivisé en histoires, en étages, mais plutôt en tranches narratives disposées tous les cinq ans sur une ligne de temps, éprouve également la longueur et/ou la lenteur de ces « travaux » de reconstruction. Par exemple, dans l’une des trois histoires charriées par le récit, un fait tragique – l’accident de voiture évoqué précédemment, ayant entraîné la mort d’une personne – provoque la séparation progressive d’une mère et de son fils, laquelle séparation sera comblée par des retrouvailles, en fin de « conte ». La cause de la séparation et le moment des retrouvailles correspondent au début et à la fin de Tre Piani, à la première et à la dernière scène. Entre les deux, en parallèles aux autres histoires du film, cette reconstruction-là aura donc été abordée dans toute sa longueur et sa lenteur, éprouvée par le film et par le spectateur.

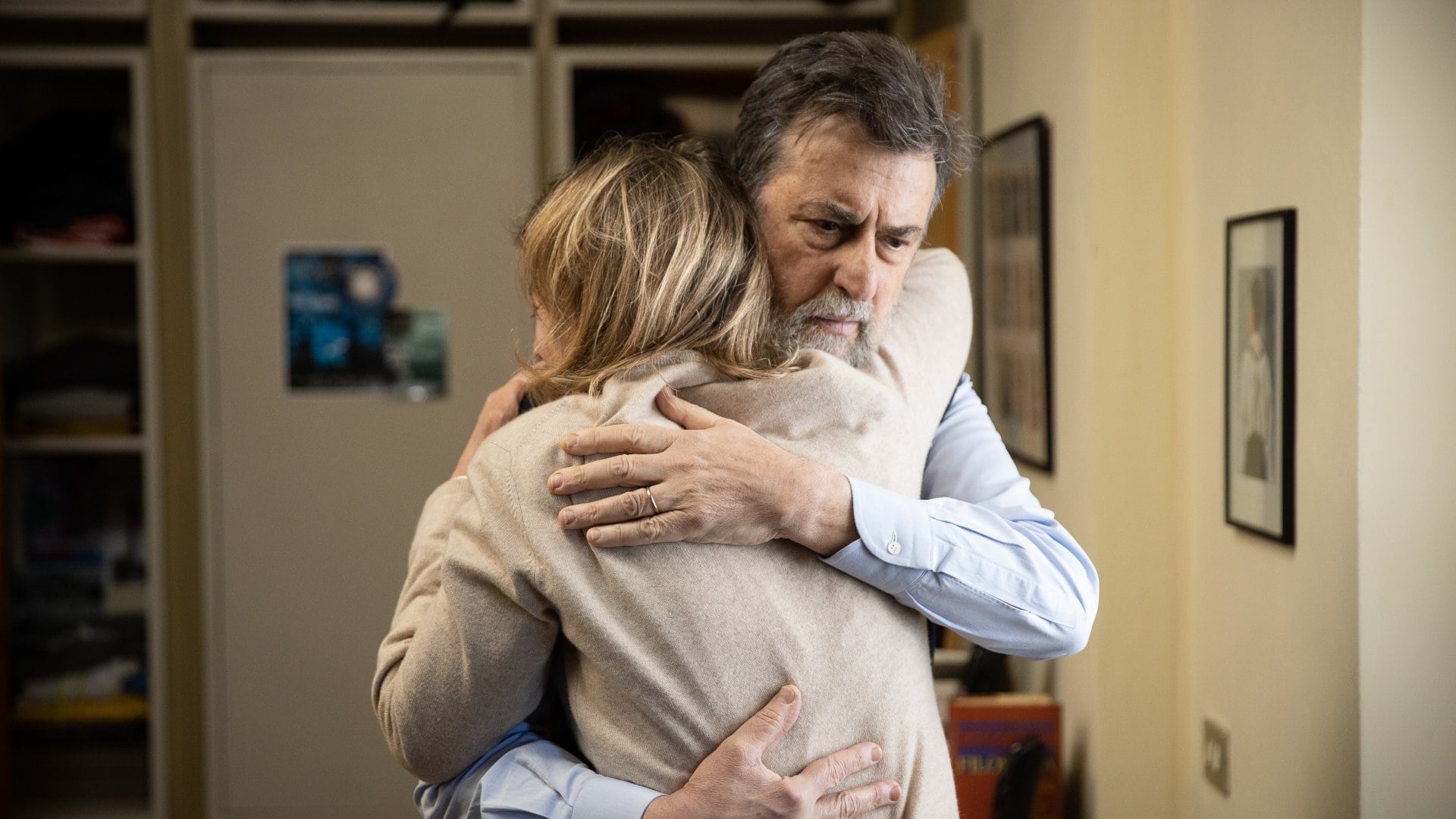

Les vides à combler, dans Tre Piani, sont souvent incarnés par une absence, qu’elle soit physique – l’absence de quelqu’un – ou imagée – une absence d’explication – ou encore une absence au sens médical et psychiatrique du terme. Dans l’une des histoires, l’absence est celle du mari de Monica, travaillant sur des chantiers à l’étranger, absence qui sera comblée par l’apparition du frère du mari, en fuite et demandant de l’aide à Monica pour se cacher, apparition dont la réalité physique sera questionnée quand sera révélée les troubles mentaux potentiels de Monica. Enfin, dans la troisième histoire, les absences sont d’abord celles d’un vieillard gâteux qui « perd la boulle ». Quand le vieil homme se perd en compagnie d’une petite fille et est retrouvé la tête sur les genoux de celle-ci – et le pantalon mouillé d’urine –, Lucio, le père de la petite Francesca, imagine le pire et se lance dans une sorte de quête obsessionnelle afin de combler le vide qui existe quant à ce qui s’est passé cette soirée-là, quitte à faire des dommages collatéraux sur son passage. Persuadé que dans l’absence psychologique du vieillard – il ne se souvient évidemment pas de ce qu’il s’est exactement passé – se cache des attouchements perpétrés sur sa fille, il tente par tous les moyens de colmater cette brèche, de remplir le vide en cherchant cette vérité qu’il redoute, sans se rendre compte qu’il cause indirectement des dégâts dans sa quête. Il n’aura de réponse que des années plus tard, à la fin du film, dans un lieu hautement symbolique, à savoir un appartement vide, celui où vivait le vieil homme gâteux en compagnie de sa femme. C’est dans cet espace totalement vidé que la fille de Lucio comblera cette brèche et lui enlèvera enfin le moindre doute quant à l’éventuelle agression dont elle aurait pu être victime. Le vide est ainsi comblé et cela par une étreinte entre le père et sa fille, comme le ciment consolidant cette reconstruction, ce colmatage affectif.

Ce n’est pas un hasard si Tre Piani déploie ainsi toute une dialectique de la reconstruction et/ou de la réparation, tant le travail d’adaptation et de réappropriation de Moretti et de ses scénaristes sur le matériau de base s’apparente également à une entreprise de reconstruction, de recollage et de réassemblage. C’est peut-être aussi pour ça que le film a déçu ou déconcerté beaucoup d’aficionados du cinéaste, peinant à reconnaître dans les stries et les colmatages effectués au fil des travaux de reconstruction la « patte » du chef de chantier Moretti. Mais c’est dans les petites brèches apparentes, dans les imperfections laissées ça et là d’un récit de reconstruction peut-être académique, peut-être trop « psychologique », que l’on peut tout de même entrapercevoir le ciment qui le fait tenir debout, lequel est bien commun à tous les édifices du cinéma de Nanni Moretti.

Poursuivre la lecture autour du cinéma de Nanni Moretti

- Guillaume Richard, « Santiago, Italia de Nanni Moretti : La Morale de la Partialité », Le Rayon Vert, 23 avril 2019.

Notes