Les Épiphanies : Tentative de ne pas faire un Top Cinéma 2023

Les épiphanies sont pour nous autant d'occasions de ne pas faire de top cinéma 2023 : ni hiérarchie, le moins de jugement de goût possible, que le passage d'affects quelque part entre les écrans de cinéma et les pensées et les corps des spectateurs.

Les Épiphanies ou l'art de ne pas faire un Top Cinéma 2023

Les épiphanies, ou comment ne pas faire un top cinéma 2023, marquent quelque chose qui a basculé à l’écran comme dans la perception. Elles consistent en un sauvetage d’affects. De diverses natures, il ne faudrait pas les exclure ou les taire comme on le fait habituellement au moment d’établir un top cinéma et de classer les films en fonction de canons esthétiques ou cinéphiliques, bien souvent déterminés sociologiquement, en expliquant rarement comment les films et les affects ont opéré et donné à penser. Mettre des mots sur nos affects revient ainsi à penser avec le cinéma mais aussi à panser avec lui, comme le disait Bernard Stiegler. C'est un exercice difficile mais au plus près de ce que notre position de spectateur traverse et conserve : un travail de passeur. Sauver ses affects s'oppose au dictat d'une ligne éditoriale mais aussi à toute forme de système. C'est pourquoi nos épiphanies peuvent s'emboîter comme se contredire. Bien entendu, c'est aussi lorsque les déterminismes et les attentes sont déjoués que faire un non top cinéma devient intéressant : les affects sont imprévisibles et à nous de les raconter le mieux possible.

Lire les épiphanies de...

Saad Chakali et Alexia Roux (Des Nouvelles du Front cinématographique)

Lire les épiphanies des années précédentes

Guillaume Richard

Comme chaque année au moment d'écrire mes épiphanies, l'inspiration manque. Les affects expérimentés, parfois intensément, laissent une trace de plus en plus lointaine tandis que pour certains films, les mots ne sont jamais venus malgré de multiples tentatives d'écriture. L'opération de sauvetage s'est effectuée tant bien que mal alors que de nombreuses séquences m'ont marqué. Je constate d'abord que j'ai plus de facilités à écrire sur les films détestés, ce qui est plutôt triste et en opposition avec ce qui anime au départ l'écriture au Rayon Vert. J'ai toujours été un iconoclaste doublé d'une sorte de Don Quichotte combattant dans le vide (l'insignifiance du cinéma belge, le réalisme psychologique et ses clichés, le film coup-de-poing, etc.) sans que cela ne constitue une ligne éditoriale même si les tentations sont grandes et que certains textes se recoupent inévitablement. Cette année, plus que les autres, j'ai ressenti le besoin de rester dans la marge. Si ce point était clair pour mes camarades depuis le début de notre aventure, je voulais, de mon côté, que la revue occupe le premier plan et soit bien implantée dans le milieu du cinéma belge et de la cinéphilie francophone. Si nous y sommes arrivés d'une certaine manière au vu des retours et des statistiques de fréquentation du site, cette réussite est toute relative tant notre travail n'a rien à voir avec ce que la critique pratique aujourd'hui. Plus que jamais, j'ai ressenti cette année le besoin de cultiver mes affects dans notre jardin loin de la place publique, dans l'ivresse de l'amitié et la joie toute personnelle de se sentir plus vivant encore grâce au cinéma. Notre jardin reste évidemment accessible à tous à condition de sortir des sentiers battus et de traverser quelques marécages.

Qui voudrait en effet occuper une échoppe sur la place du marché où on gueule à l'unisson que Steven Spielberg, le grand infantilisateur à l'ardoise lourde, est un génie ? Et côtoyer ceux pour qui il est la référence ultime, les bouffons du Youtube game coincés dans leur chambre d'adolescent ou même ceux, plus curieux, qui massacrent Godard sans la moindre gêne (Sir Oderable, Pamfiyt, Ju de Melon, Cinfiles,...) ? Le rire et l'indignation accompagnent aussi la lecture des éditos d'Adrien Corbeel, l'hilarant rédac' chef de Surimpressions qui semble définitivement moins intéressé par la qualité des textes de son magazine que par la possibilité d'en vivre (jusqu'à mendier à chaque édito parce que la culture les mérite !) et de faire de la publicité (14 sur 46 pages dans le numéro 9, par exemple). Pour Surimpressions, ce qui semble compter avant tout est de plaire au plus grand nombre et d'exister dans le petit monde du cinéma belge, peu importe comment tant que ça paye, et de trouver grâce aux yeux des distributeurs et des attaché(e)s de presse. Je rêvais de cela aussi au début du Rayon Vert avant d'y renoncer définitivement : je suis soulagé d'avoir abandonné cette grande vanité. Qui voudrait côtoyer l'usine à gaz Mehdi Omaïs, l'homme-sandwich de X, et son club, dont l'inénarrable Caroline Vié de 20 minutes, la journaliste ciné qui aime tous les films ? Je n'ai pas ouvert la Septième Obsession depuis longtemps, et ça ne manque pas. Et que dire encore de la décadence apparemment inarrêtable des Cahiers du cinéma sous Marcos Uzal, dont les éditos ronflants sont encore pires que ceux de Delorme ? Qu'il est bon de s'éloigner de tous ces gens pour retrouver l'essentiel : une culture des affects, l'amitié pratiquée au cœur d'un jardin partagé, la volonté de n'être contemporain de rien et de ne pas avoir son mot à dire sur ce qui fait débat.

Raconter ses épiphanies, faire son non-top 2023, c'est remettre les films à égalité au regard des affects plutôt que de faire un état des lieux de la vitalité du cinéma contemporain. Certes, j'ai écrit sur des problèmes qui selon moi gangrènent la production et la réception des films, mais sans pour autant les appuyer avec des discours (méta)critiques et des généralisations (et dont le running gag par excellence est « Comment se porte Hollywood ? ». Ma réponse : on s'en fout.) ou, pire encore, avec des éditos, une pratique que je déteste par-dessus toutes les manières de regarder le cinéma de haut (et n'importe quoi, d'ailleurs), soit à l'exact opposé de l'écriture que nous recherchons au Rayon Vert et qui ne fait jamais système. Il y aura toujours des images qui déjoueront nos savoirs et nos attentes, dans tous les films, toutes les filmographies, et surtout dans des films pas forcément aimés. Parfois ce n'est presque rien. Parfois aussi on semble être seul à aimer ces moments. Des petits quelques choses qui suffisent grandement. S'il y a du jugement dans les textes que j'ai écrits cette année, ma fidélité aux affects est mon seul mot d'ordre, la seule et unique position de spectateur que j'adopte quand je m'installe devant un film, en espérant de ne pas me laisser emporter par la colère.

Cette année aura été marquée par le retour au premier plan de deux cinéastes aimés depuis les premiers balbutiements de ma cinéphilie : Aki Kaurismäki et Víctor Erice. Leurs films, respectivement Les feuilles mortes et Fermer les yeux, ont offert l'antidote tant espéré, un refuge même, face à un cinéma moribond et à l'actualité politique d'une année noire. Kaurismäki évoque d'ailleurs le conflit ukrainien. Ce qui pourrait passer pour de l'engagement inoffensif constitue au contraire la marque d'un profond humanisme : Kaurismäki a toujours laissé une place aux victimes collatérales des guerres et de l'immigration, celles-ci intégrant ses tableaux des faubourgs où les laissés-pour-compte retrouvent leur dignité. C'est la grandeur de Kaurismäki qui, s'il faut encore le rappeler, en fait l'hériter de Chaplin — le chien de son film porte d'ailleurs son nom. L'humanisme des Feuilles mortes nous a aussi consolé de la médiocrité d'un cinéma d'auteur qui s'enfonce toujours plus dans ses travers (réalisme psychologique plat, film coup-de-poing, formalisme maniéré et aride, misanthropie déguisée, etc.). Il faudrait lister les films plébiscités mais détestés : Sur l'Adamant, Le Barrage, The Old Oak, etc. Le titre du film d'Aki Kaurismäki pouvait annoncer de la tristesse mais, comme toujours chez lui, c'est tout le contraire qui se produit. Quand l'automne arrive dans Les feuilles mortes, et que celles-ci tombent des arbres, Ansa et Holappa vont réussir à trouver le moyen de s'aimer après plusieurs mésententes. La tristesse ne dure jamais bien longtemps chez Kaurismäki, tout comme les couleurs ne sont jamais ternes, et le recours furtif à quelques plans automnaux est détourné de son sens initial pour rendre vain ce qui aurait pu pousser les personnages dans la morosité. Le génie de Kaurismäki réside aussi dans cet équilibre trouvé entre les tonalités sans jamais sacrifier la dignité des personnages. Autre antidote : Fermer les yeux, dont la magnifique fin m'a longtemps hanté au point de vouloir écrire un texte qui n'aura jamais vu le jour, un texte-fantôme à l'image du film-fantôme auquel participe Julio Arenas avant de disparaître. Le plan où l'acteur ferme les yeux devant l'écran reviendra un jour, c'est certain. Plus généralement, retrouver l'élégance et la grandeur du cinéma de Víctor Erice suffisait à constituer un événement esthétique à part entière.

Showing Up de Kelly Reichardt tient aussi dans son travail sur les détails. Le pigeon recueilli au début et libéré pendant le vernissage final porte le secret caché du film : celui de l'amitié entre Lizzy et Jo (une de plus chez Kelly Reichardt), ternie par les aléas de la vie, qui va peut-être pouvoir prendre un nouveau départ. La cinéaste, comme toujours d'une grande délicatesse, ne prémâche jamais le travail du spectateur. Aucun mot ni image en trop pour nous divulguer que le cœur du film est son histoire d'amitié. Les trajectoires de Lizzy et Jo s'effleurent en laissant une place hors-champ et ses non-dits, avant se rejoindre dans le plan final. J'ai été lent à la détente en ne voyant rien venir, ce qui a rendu le rayon vert plus lumineux encore.

Si on en croit tout ce qui a été écrit à propos de Perfect days, Hirayama (Koji Yakusho) vivrait une vie simple et heureuse à la recherche du beau comme du bien, avec un côté un peu réactionnaire par rapport à l'évolution de la société. Le synopsis précise qu'il se « satisfait d'une vie simple où, en dehors de sa routine quotidienne très structurée, il s'adonne à sa passion pour la musique et les livres. Son passé va ressurgir au gré de rencontres inattendues ». Hirayama ne vit-il pas d'abord contre quelque chose ? Ne fuit-il pas, dans ses journées monotones, ce qui se dissimule dans ses nuits, lui qui rêve ou cauchemarde en noir et blanc et qui est visité par d'étranges figures semblant raviver des événements lointains ? Qui pourrait vivre dans une forme de solipsisme en retrait du monde sans jamais céder à une tentation ? Hirayama y arrive comme il peut parce qu'il sait ce qu'il y a dans le dehors qu'il fuit. Mais Perfect days raconte comment son quotidien varie sensiblement, sur une période de deux semaines, et laisse entrer ce qu'il avait déplacé dans ses marges. Hirayama, aspiré par cette altérité, est tenté de replonger. Il parviendra à résister pour reprendre sa routine, mais celle-ci est bien plus fragile qu'elle n'y paraît, comme pour n'importe qui, au fond, car tout ascétisme a ses limites et sa cartographie composée de territoires plus mouvants et opaques. Au fond, j'aime peut-être le film de Wenders uniquement pour tout ce qui s'y joue dans l'ombre.

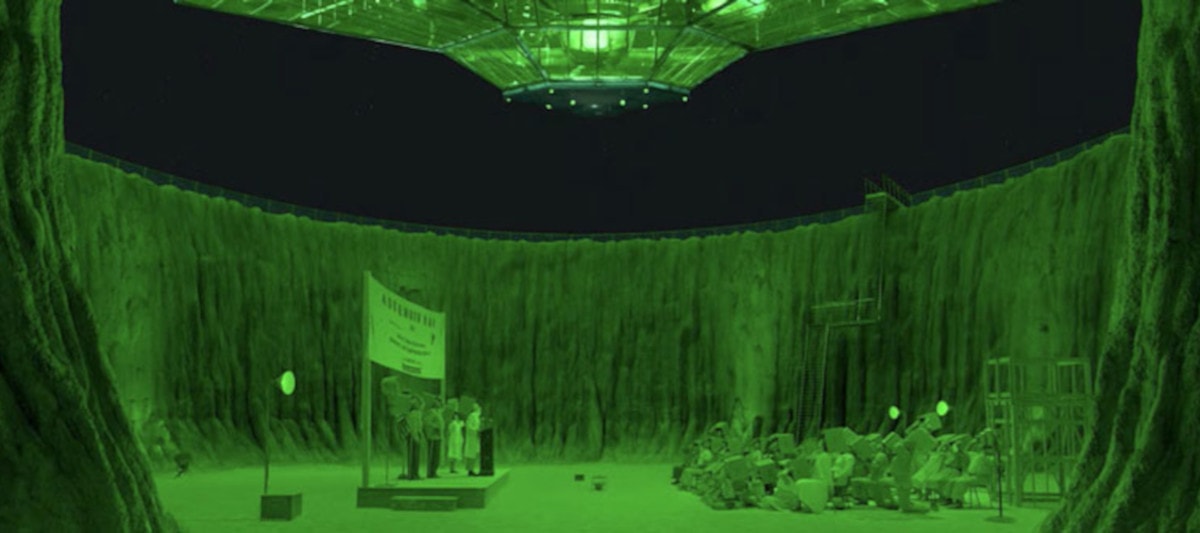

Avec Asteroïd City, Wes Anderson fait aussi le pari de la contemplation. Ses détracteurs diront qu'il se morfond dans une forme de (im)posture, en proposant, comme me le disait Saad Chakali, des slides dignes d'un powerpoint exposé dans une réunion de travail. Wes Anderson prend ici le temps de filmer un petit monde à l'arrêt dont l'activité principale est de regarder, du plus près (la fenêtre d'une maisonnette) au plus lointain (une bombe qui explose ou le ciel). À la fin du film, les derniers personnages qui n'ont pas encore quitté la quarantaine se retrouvent dans le diner désertique et, étrangement, quelque chose fonctionne, comme si le sens de cette parenthèse enchantée révélait sa profondeur, sans pour autant arriver à produire le même effet que celle racontée par The Holdovers d'Alexander Payne. Comme il est question partout du regard, Asteroïd City réussit même à faire éclore son propre rayon vert. Révélée par les résidents en quarantaine observant ensemble les étoiles à travers une boîte en carton, une lumière verte apparaît dans le ciel. Il s'agit en réalité d'un vaisseau spatial qui va descendre dans la petite ville et duquel un alien animé filiforme s'extrait pour venir récupérer le petit astéroïde au milieu de l'assemblée. La séquence, baignée dans une lumière verte constante, témoigne, dans une sorte de rayonnement, du grand cœur du cinéma de Wes Anderson, sa bonté et son innocence.

Anatomie d'une chute, au-delà son impressionnante maîtrise formelle et des polémiques diverses qui ont animé de stupides débats politico-médiatiques, tire sa force de tout le contraire, à savoir une histoire de voyance et de croyance qui met en crise toute forme de contrôle et de discours réifiants. Cette histoire se joue entre un enfant aveugle et presque mutique qui questionne son amour maternel, mais aussi avec un chien et une flaque de vomi. C'est cette profonde indécision, cette faille irréductible, ces taches rouges sur la neige et de vomi dans une chambre, qui marquent encore durablement aujourd'hui. L'esthétisation de ces fluides par Justine Triet ridiculise tous les films putassiers urologico-scatologiques qui les utilisent comme le symptôme d'un misérabilisme épuisant.

Des corps auront également mis en crise leurs récits et les clichés qu'ils auraient pu véhiculer. Raphaël Quenard fait imploser une certaine forme de représentation de la banlieue dans Chien de la casse de Jean-Baptiste Durand. Son érudition et sa prolixité donnent à voir autrement la jeunesse des villages de province généralement filmée à travers un arsenal naturaliste. On se plaît à suivre le trio du film graviter entre la norme et les marges, jusqu'à un très beau final qui remet tout à plat. Le plus beau déplacement d'un corps vu cette année s'est produit dans La romancière, le film et le heureux hasard de Hong Sang-soo. À la fin, on découvre le film dans le film, tourné en couleur, qui est composé de quelques plans de Kim Min-hee accompagné d'une voix off disant simplement "je t'aime", comme si Hong Sang-soo s'adressait directement à la femme qu'il aime. Cette séquence contraste avec le reste du film et la neutralité avec laquelle l'actrice était filmée jusque là. Quelque chose comme une transsubstantiation, un changement d'état d'âme et de corps, s'opère alors, et la femme reprend le dessus sur l'actrice en changeant complètement le régime perceptif du film. Il y a aussi bien sûr Voyages en Italie de Sophie Letourneur, mais je n'ai pas les mots. Citons encore un film pas aimé mais dans lequel il se passe quelque chose : How to Have Sex de Molly Manning Walker. La cinéaste revisite le conte de fée, en particulier celui de La belle au bois dormant, à travers une histoire de consentement et de viol dans laquelle Tara, notamment par les vêtements qu'elle porte (jusqu'à une capuche à la fin du film), est une sorte de princesse déchue et salie qui voulait être réveillée par le prince charmant.

Enfin, de nombreux films m'auront emmené dans des mondes nouveaux et étranges, et c'est toujours réjouissant de se laisser porter par ce type d'expérience même s'il y a parfois pas grand chose derrière. Ari Aster, dans Beau is afraid, offre l'aventure la plus généreuse et insolite de l'année, certes atténuée par sa portée symbolique, mais le voyage en vaut la peine. Même sentiment pour Dream Scenario de Kristoffer Borgli, produit justement par Ari Aster (et ce n'est pas un hasard), qui nous faire pénétrer dans l'inconscient collectif d'une ville qui rêve puis cauchemarde du personnage incarné par Nicolas Cage. Accepter de se retrouver sans explication sur un terrain vague en banlieue parisienne avec Ramsès, le faux voyant de Goutte d'or de Clément Cogitore, et accompagner le trouble dans ses croyances et son mode de perception, valait aussi le détour, surtout lorsque le film repose sur ce basculement au départ imprévisible. Enfin, citons encore l'immersion délirante et satirique dans Rotting in the Sun de Sebastián Silva où on suit le quotidien du cinéaste, qui joue son propre rôle, et de toute une série de mésaventures qui revitalise le cinéma d'immersion généralement bien putassier.

Classer ce qui vient d'être sauvé tant bien que mal dans un Top 2023 n'a donc aucun sens. Citons encore, pour ne pas clôturer, les films aimés dont j'ai tout oublié, et cela même si un texte existe : L'envol de Pietro Marcello, How to Blow Up a Pipeline de Daniel Goldhaber, Emily de Frances O'Connor, De nos jours de Hong Sang-soo, Tengo sueños eléctricos de Valentina Maurel, Eternal Daughter de Joanna Hogg, All the Beauty and the Bloodshed de Laura Poitras, Suzume de Makoto Shinkai, La Tour de Guillaume Nicloux, Mon pays imaginaire de Patricio Guzmán et Babylon de Damien Chazelle.

Une année de cinéma, ce sont aussi des histoires de spectateur, qu'il ne faudrait pas non plus taire. Car le cinéma nous permet aussi de créer des souvenirs. C'est la première fois que j'allais à la Mostra de Venise, dont je garderai le trajet en vaporetto entre la ville et le lido, au coucher du soleil, comme un moment hors du temps. Il y a eu aussi cette projection intimiste de Apolonia, Apolonia de Lea Gblob à CinéFlagey où je n'avais pas été depuis longtemps, à tort. La découverte de Past Lives et Emily avec ma mère, deux des rares visionnages à la maison dont nous garderons une trace, contrairement à la redécouverte de l'horrible Polisse de Maïwenn. Revoir tout Kaurismäki dans la foulée des Feuilles mortes a d'abord été ce genre d'expérience qui nous fait ressentir notre humanité. Dire adieu aux personnages de de la série Sex Education qui s'est terminée en automne. Il y a encore eu une journée au FIFF où nous avons effleuré Amin de Mektoub My Love. Et nos virées à Lille avec Thibaut et Jessica pour voir les films qui ne sortent pas en Belgique. Sans oublier mon séjour parisien chez les amis Saad & Alexia, avec la projection de Yannick, avant de remettre le couvert à Bruxelles quelques semaines plus tard.

Retour à la liste des épiphanies

Thibaut Gregoire

Une fois n’est pas coutume, pour ces épiphanies, je voudrais parler de la manière dont les films ont été vus, reçus, et aussi du nombre de fois qu’ils l'auront été. Car, cette année, la plupart des films qui m’ont marqué auront été vus au moins à deux reprises, ce qui m’aura permis de me rendre compte de l’évidence : un film n’est jamais aimé de la même manière, avec la même intensité, selon ses différentes visions.

1.

Parmi mes quinze films « préférés » de l’année, trois n’auront été vus qu’une seule fois. Et si ces trois films persistent quand il s’agit de dresser le bilan, c’est pour des raisons très différentes. Dans le cas du film de Hong Sang-soo, De nos jours, nul doute que c’est l’attachement très fort qui me lie à cet auteur qui l’a fait se maintenir à flot et continuer de me hanter plusieurs mois après sa vision, notamment par l’intermédiaire de sa très belle scène de « climax » - mais y a t’il vraiment des climax dans le cinéma de Hong Sang-soo ? - lors de laquelle les trois personnages principaux se livrent au débotté à une partie de pierre-papier-ciseaux. S’il fallait choisir les meilleures scènes de cette année cinéphile, celle-là serait certainement en belle position.

Autre film vu une seule fois : Le Gang des bois du temple de Rabah Ameur-Zaïmèche, que sa vision tardive, à quelques semaines seulement de tirer le rideau, a probablement favorisé. Il se peut qu’une deuxième vision amenuise mon lien au film. Mais ce qu’il m’en reste aujourd’hui, ce sont également des scènes, des scènes qui déjouent certaines attentes que la perspective d’un « banlieue-film » pouvait engendrer : la scène de l’enterrement qui ouvre littéralement le film, mais aussi la scène de braquage étonnamment fluide et rapide, et surtout les scènes de « restauration » entre amis, à la fois anodines et constituant probablement le véritable moteur du film.

Enfin, Et la fête continue ! de Robert Guédiguian m’a réconcilié avec ce cinéaste que je pensais définitivement passé du côté de la misanthropie et du pensum édifiant avec ses deux derniers films (Gloria Mundi et Twist à Bamako). Avec ce film-ci, il revient aux fondamentaux de ce qui fait sa singularité, cet engagement empreint de naïveté mais surtout d’un humanisme qu’il semblait avoir délaissé. La fin du film a été comme un soulagement, celui d’avoir retrouvé un auteur qui semblait s’être éloigné de mes radars.

2.

Parmi les films vus deux fois, certains ont attendu la seconde vision pour réellement me plaire, m’intéresser et m’impacter. Il s’agit notamment de Retour à Séoul de Davy Chou dont le caractère brut et opaque du personnage principal m’avait d’abord empêché d’entrer véritablement dans le film avant d’en être la porte d’entrée lors de la seconde vision, jusqu’à presque en devenir un point d’identification. Comme quoi, la manière dont on se voit soi-même peut changer radicalement en très peu de temps, et influer sur la manière dont on perçoit des films et/ou des personnages.

L’Envol de Pietro Marcello n’a également été véritablement aimé qu’à la seconde vision, et la « beauté » du film, sur un plan purement plastique et narratif, au premier degré, ne m’a frappé que devant un écran de télévision alors qu’elle m’était complètement passée à côté sur un écran de cinéma. Et au-delà, ce sont également les personnages, celui du poilu ébéniste Raphaël et celui de la jeune Juliette, sorcière/sirène à l’univers personnel singulier, qui entretiennent mon lien au film plusieurs semaines après sa vision.

Enfin, la richesse et le propos même d’Anatomie d’une chute de Justine Triet ne me sont apparus que lors d’une deuxième vision fort bienvenue. Il a fallu que j’aille le revoir en salle seul, pour n’avoir comme point de vue sur le film que le mien, et voir se déployer tout le discours sur la vérité, notamment par l’entremise du chien, sorte de passeur malgré lui, par lequel le dilemme du personnage de l’enfant se débloque, donnant lieu par la suite au plus beau monologue face caméra de l’année.

2 bis.

Si certains films vus deux fois n’ont pas eu autant d'impact sur moi lors de la seconde vision, il n’empêche que certains sont restés malgré tout importants au moment de faire le bilan de l’année. Ce fut le cas par exemple de Babylon et la démarche de chercheur d’or dans un déluge de crasse opéré par Damien Chazelle, tout comme celui de Showing Up de Kelly Reichardt, avec son final énigmatique, où la disparition d’un pigeon rapproche in extremis deux personnages que le film mettait jusque-là un point d’honneur à séparer. Et aussi celui de Chien de la casse de Jean-Baptiste Durand où, là encore, la disparition d’un animal est le vecteur d’une révélation pour les personnages et pour le spectateur.

D’autres films déjà considérablement aimés ont au contraire encore pris plus d’ampleur et d’importance à la deuxième vision. C’est le cas d’Asteroid City de Wes Anderson, dont les mots me manquent pourtant actuellement pour en parler. C’est aussi celui de Rotting in the Sun de Sebastian Silva, dont la première vision était surtout l’occasion d’être étonné et décontenancé par un film « surprise », sorti pour moi de nulle part, et auquel la deuxième vision est venue apporter de l’ancrage, toujours à travers ses scènes de « basculement » : une chute qui bouleverse le film dans son ensemble, ses personnages, et indirectement ses spectateurs, mais aussi un final où le monologue - dans une démarche contraire à celle d’Anatomie d’une chute - tire sa force de sa rapidité, de son manque de limpidité, et de sa répétition « dégénérée ». À y repenser, les liens entre le film de Justine Triet et celui de Sebastian Silva sont à creuser, et Rotting in the Sun à revoir encore.

Enfin, et surtout, le film qui a le plus « évolué » dans ma réception, est l’autre Hong Sang-soo de l’année, La Romancière, le film et le heureux hasard. Si ce que j’en gardais était principalement sa « révélation » finale, lors de laquelle Hong Sang-soo amenait de front la couleur et un dévoilement de sa propre intimité, pour donner sens au film et aux motivations de ses personnages, c’est plutôt sa théorie du hasard, et sa manière ludique d’en faire le sujet de son film, qui m’a totalement emporté lors la deuxième vision.

(Il me faut mentionner aussi Venez voir de Jonas Trueba, et La Montagne de Thomas Salvador, deux films vus pour la première fois en 2022 dans le cadre de festivals, et dont la revisite plus d’un an plus tard a permis de les ré-ancrer fortement dans leur année « officielle », sans que les mots - encore une fois, satanés mots ! - ne répondent présents pour en parler plus longuement ici.)

4.

Pas moins de quatre visions pour ce qui est « mon » film de l’année, sans conteste : Voyages en Italie de Sophie Letourneur. C’est probablement en évoquant ce film-ci que cette tentative de parler du nombre de visions des films aimés - tentative qui, a posteriori, au moment où l’écriture s’achève, paraît un peu vaine et forcée, je dois bien l’avouer - va enfin prendre du sens. Car les quatre visions de Voyages en Italie auront eu chacune une impulsion et une résonance particulière. La première avait un but « professionnel » dans le cadre d’une présélection et n’était qu’une porte d’entrée vers un film dont je savais déjà que j’allais le revoir au moins une autre fois, très vite. La seconde avait un but de partage, partager ce film aimé avec un proche. La troisième était de nouveau « professionnelle » mais teintée d’une envie plus personnelle, puisqu’elle précédait l’entrevue très attendue avec Sophie Letourneur. Enfin, la quatrième fois était tout simplement présidée par une envie de voir le film, seul, en dehors de toute pression ou obligation.

Et puis, le fait que ce soit mon rapport à ce film-là en particulier, que j’aie le plus creusé, approfondi au cours de l’année, est également assez parlant quant à mon état d’esprit. Il s’agit d’un film sur le quotidien, les petites choses, qui peut certainement paraître banal, sans intérêt, à certains spectateurs qui chercheraient plus de spectaculaire, de romanesque, ou d’allégorie. Mais c’est précisément dans les petits détails et dans la manière dont Sophie Letourneur les examine, les « nettoie » en se les remémorant, que ceux-ci prennent de la profondeur, peut-être jusqu’à pousser les spectateurs se reconnaissant dans cette démarche à s’identifier. L’identification n’est pas quelque chose que je recherche personnellement devant un film, et je ne pense d’ailleurs même pas que ce soit un effet intéressant, mais il faut bien avouer que, concernant ce Voyages en Italie, c’est peut-être ce qui m’a rattaché au film si durablement, quand bien même je ne serais pas du tout dans la même position sociale et/ou familiale des personnages dépeints dans le film. Comme quoi, ce sont bien les petits détails qui ont de l’importance, et pas les grandes lignes d’une histoire ou d’un passif.

Petit classement subjectif et dispensable :

Voyages en Italie

La Romancière, le film et le heureux hasard

Asteroid City

Anatomie d’une chute

Showing Up

Et la fête continue !

Le Gang de bois du temple

Rotting in the Sun

Chien de la casse

Babylon

Venez voir

Retour à Séoul

L’Envol

De nos jours

La Montagne

Retour à la liste des épiphanies

Saad Chakali et Alexia Roux (Des Nouvelles du Front cinématographique)

Dans l'après-coup

– et l'attente du coup d'après

« C'est l'hiver, ça va mal, les fleurs sont fanées, mais rien ne nous empêchera de chanter »

(vieille chanson géorgienne)

Un des 70 Proverbes de l'Enfer de William Blake serait peut-être approprié pour commencer. Celui qui instruit : « Au temps des semailles, apprends ; à la moisson, enseigne ; l'hiver, jouis ».

De quoi jouir toutefois quand l'hiver est là, et qu'il nous promet de faire durer ses froidures ? Comment se réjouir en effet quand les semailles auront été à ce point, et pour une nouvelle année, si peu disposées à la générosité ? Et la moisson d'être frappée de très grande pauvreté.

Le cinéma nous manque, auquel nous avons tant demandé. Le cinéma manque, à quoi nous demandons ce qu'il nous a déjà donné. Nous exigeons du cinéma ce qu'après tout il nous aura en effet offert, et dont quelques noms peuvent ici valoir d'emblèmes quand le temps est venu de célébrer, dans la mort de leur porteur, les immortels qu'ils auront été, Jean-Marie Straub et William Friedkin, Jocelyne Saab et Otar Iosseliani, Jean Eustache et puis Jacques Rozier.

Les films sont toujours plus nombreux, partout disponibles, dans les salles, sur les sites d'hébergement de vidéo et autres plateformes de streaming. Pourtant, le cinéma nous manque. De cinéma il y a peu, déserté comme si l'art qu'il nomme avait été confiné, confisqué. Un cinéma qui aurait le courage de la vérité, brisant le gel de l'actuel en ouvrant à la possibilité d'une nouvelle époque, par la violence esthétique des grands forçages ou la douceur des caresses qui tiennent dans leur paume des potentialités dans l'attente encore d'être réalisées.

L'extermination en cours des peuples, de l'air et du vivant, le cinéma n'y échappe pas. La guerre civile mondiale à laquelle se livre rageusement le capital à son âge impérial, qui est son stade terminal, et disons même apocalyptique, conduit à l'extinction massive et les industries culturelles y participent en colonisant les imaginaires pour les siphonner. Les imaginaires carbonisés par toutes les pompes lucratives, la dilapidation déprédatrice comme jamais.

Comment aimer des films qui aiment si peu ou si mal le cinéma ? Comment désirer voir qu'il y a encore du cinéma dans un monde irradié, implosant de fureurs sacrificielles, nécrosé ?

Les désastres sont connus, les émerveillements inconnus

Critiquer n'a jamais été une distribution de bons ou mauvais points, c'est une pharmacie. À l'origine, la critique témoigne d'une crise et le texte qui en fait l'inscription tient du diagnostic. Le cinéma est en crise, tout le vivant est en phase critique. C'est pourquoi nous n'avons jamais eu autant besoin de la critique à l'heure où elle est toujours plus incorporée dans la conversion hyper-industrielle de l'opinion en production globale de commentaires à fonction publicitaire.

Les fabricants de contenus s'enrichissent, le cinéma n'a jamais été aussi paupérisé. On le dira aussi de la chose publique, intoxiquée par les virulents progrès de la fascisation. Il faut voir comment la politique des auteurs a depuis quelques temps désormais viré en anti-politique des (h)auteurs pour admettre comment l'auteur personnifie surtout l'autoritarisme de ses manières, son style griffé, au mieux allié à des conservatismes, au pire à la tyrannie du surmoi.

Il faut voir comment tout régresse, tout déchoit, les bassesses du monde dans celui du cinéma.

Les désastres sont connus, annoncés, programmatiques. Les émerveillements, eux, sont toujours imprévisibles, à chaque fois des étonnements – des événements. Il y en a eu en 2023, peut-être même plus que ces deux dernières années, des films capables de redonner des forces quand celles-ci viennent à manquer, qui rendent au cinéma ce qu'ils lui doivent, tirant du chaos des propositions nouvelles, des configurations qui déplacent les centres de gravité, des cosmogonies qui bousculent les mythologies ancrées. Beaucoup ont été peu vus, de rares l'ont davantage été. Le cinéma se tiendrait là, ses forces dans ses faiblesses, dans une fragilité qui n'est pas contradictoire avec la vertueuse souveraineté de ses formes, sublimes, incorruptibles.

Le temps est aujourd'hui à l'après-coup, c'est la vertu de l'hiver. Les regards sont rétrospectifs en capitonnant trous et bosses de l'année et y déceler en pointillés les orientations dont nous avons besoin pour tracer notre sentier. L'après-coup intéresse surtout en préparant au coup d'après, qui est toujours déjà engagé dans les films qui s'essaient à redonner au cinéma ce que le cinéma leur aura donné – une dignité dans la justice que l'on doit rendre à son endroit.

L'hiver joue les prolongations mais, comme le dit la chanson, on ne cessera pas de chanter.

Chaud, froid, incorruptible

(Catherine Breillat)

L'Été dernier est le grand film d'amour du cinéma de Catherine Breillat, et l'un des plus grands du cinéma français – de tous les temps et pour tous les temps. La queue de comète de ce qui s'appelait naguère cinéma d'auteur et mise en scène en ayant encore du sens. Et ce film arrive au soleil couchant d'une œuvre qui scintillerait encore une fois, la dernière peut-être, le dernier été avant la nuit définitivement tombée dont le règne, griffé d'étoiles filantes, est au rayonnement fossile. Si le désir est une levée – orior –, l'or des alliances peut protéger du vortex affamé des orifices. Un bracelet offert peut bien ressembler à la menotte conjugale d'un mari jaloux. L'alliance maritale luit toutefois pour les étoiles mortes qui constellent nos vieillissements en sertissant nos secrets.

Pas un cinéma de la victimologie, non, mais de grandes batailles livrées pour défaire ce qui anémie le cinéma. Le cinéma est une princesse captive que délivrent d'autres princesses se révélant des dragonesses. Filles et femmes y sont moins de feu que des reines des neiges et leurs royaumes sont des banquises dont les confins relient le cinéma qu'il y a dans notre tête à l'écran de la projection.

Un cinéma du cerveau et le sexe en est l'X et la terminaison nerveuse, jusqu'à la pointe des plans. Comme Hélène dans Les Dames du Bois de Boulogne, le film de Robert Bresson et les mots de Jean Cocteau, le cinéma de Catherine Breillat est comme l'or : à la fois chaud et froid – incorruptible.

Avocats et commis du cinéma français

(Justine Triet, Cédric Kahn, Quentin Dupieux, Stéphan Castang)

Tout tribunal a pour visée la dissection, tout procès a pour horizon d'anatomiser les faits de société en oubliant qu'ils servent aussi à faire diversion. Anatomie d'une chute voudrait le démontrer, disséquant l'objet de l'accusation (une femme accusée du meurtre de son conjoint l'est pour l'échec de son couple) pour mieux en préserver le fondement (le droit n'y est jamais contesté).

Si le film de procès n'intrigue pas, soumis à la rhétorique d'un match mal engagé par la défense avant d'être remporté au finish pour le plus grand malheur de la victime, qui l'aura surtout été de son ressentiment, intrigue davantage l'antique loi qui en représente la part aveugle. La loi de l'enfant malvoyant qui fait le choix d'un scénario préférant à la vérité des faits la justice des affections asymétrique, différente selon que l'on soit papa ou maman. La balance tranche en revenant à l'enfant aux yeux gris, Daniel (formidable Milo Machado-Graner), tellement plus mature que ses parents.

Encore un procès avec Arthur Harari (comme acteur après avoir été coscénariste du film de Justine Triet), désormais l'avocat commis d'office du cinéma français. Refaire celui de Pierre Goldman n'appellera pas, pour Cédric Kahn, la possibilité de faire le procès du procès. Chacun des protagonistes n'a d'autre motivation que de camper sur ses positions, les accusateurs qui accusent, les défenseurs qui défendent, les témoins qui témoignent, les journalistes qui griffonnent comme les greffiers qui consignent. Et le public d'obéir à la loi d'airain des tautologies, que résume assez bien la maxime de défense de l'accusé du meurtre de deux pharmaciennes, un temps choisi pour être le titre du film : « Je suis innocent parce que je suis innocent ». Pour tous, un commandement sans exception à rester à sa place, croyant ou non en l'innocence du présumé coupable. Pour tous, vraiment ? Le fer croisé des perspectives conduit à la neutralisation facticement objective des antagonismes, pour à la fin déboucher sur un cas de divorce. S'il y a une exception, elle concerne la conversion d'un seul, l'avocat Georges Kiejman, dont la plaidoirie consent à la profession de foi.

S'il y a un effort de clarification que Cédric Kahn voudrait proposer, ce serait alors celui-là : l'identité juive sauvée de ce qui l'obscurcit, le communisme héroïque des pères dévoyé par l'Œdipe fatal de leurs fils. Le « juif de salon » que moque Pierre Goldman le reconnaît dans sa plaidoirie : l'avocat reconnaît à son client ce qui le caractérisait déjà sans l'avoir jamais admis jusque-là, soit une judéité blessée par l'Histoire. Il y eut un temps où un juif se reconnaissait une communauté de destin avec des maghrébins et des antillais. Ce temps-là n'est plus, le divorce est consommé. La clarification opère contradictoirement par obscurcissement de ce qui aura été magistralement rappelé en 2014 par Ivan Segré dans son livre Judaïsme et révolution : d'un côté, la rupture subjective avec l'État est le noyau profond et secret du judaïsme ; de l'autre, il n'y a d'émancipation singulière sans émancipation universelle et la réciproque demeure rigoureusement vraie. Moyennant quoi, Le Procès Goldman ressemble surtout à un épisode grand format de la série Cas de divorce.

Interrompre une mauvaise pièce, qui n'y a jamais songé ? Interrompre un mauvais film, non moins. Quentin Dupieux a été l'ouvre-boîte du flat beat, il se flatte depuis de faire du flat cinema. Avec Yannick, celui qui rêve haut et fort d'être un nouveau Blier en serait seulement le Jeff Koons (l'art idiot frisottant de connerie) et le Monsieur Meuble (meubler c'est le comble du remplissage d'une fosse laissant sceptique). À filer le je-m'en-foutisme ainsi, on va finir par ouBlier Dupieux.

Vincent c'est Karim Leklou, et le film de Stéphan Castang, le marteau qui lui tape dessus en lui (et nous) mettant jusqu'au cou. Philosopher à coup de marteau a brisé les glaces de la métaphysique, le cinéma à coup de marteau tape peu sur les nerfs, pas davantage sur les doigts.

Dans Vincent doit mourir, Karim Leklou est le culbuto d'une fable poussive qui jouit de son concept (la start-up nation, on n'en sort pas) comme d'un punching-boule de gomme. Les coups infligés y sont autant de rappels que le temps est à la décompensation paranoïaque tous azimuts, pour un regard de travers, pour un oui, pour un non. Ici, la pulsion s'étale en gras partout sur l'écran. Le surmoi, lui, daube tant qu'il peut de l'autre côté de la caméra. Vincent doit mourir martèle le sottisier du moment, l'ensauvagement ad nauseam, en ne voyant pas que le purin ne mène à rien.

Entre le cinéma des avocats commis d'office et celui des commis de bureau, y a-t-il lieu de choisir ? D'autant que le pire a été produit au nom des justes causes, Le Consentement de Vanessa Filho, qui crève en effet tous les plafonds de l'indignité. Le récit de la sordide capture exercée par Gabriel Matzneff sur Vanessa Springora, avec le consentement de sa maman, autorise à consentir à toutes les obscénités, des acteurs qui jouissent éhontément de jouer les victimes et les bourreaux, une représentation qui croit bon de se vautrer dans une pornographie à la petite semaine. Le pire étant que l'autrice du Consentement, ce récit autobiographique, y ait consentie. Seule l'archive avec la journaliste québécoise Denis Bombardier rappelle qu’il y a encore dans ce monde, où le succès du film a bénéficié des rituels conjuratoires d'adolescents postés sur TikTok, des sursauts de vergogne.

L'âge de la Terre

(Yosr Gasmi et Mauro Mazzocchi, Élisabeth Perceval et Nicolas Klotz)

Nomades et exilés sont les gardiens de la mémoire tellurique de Pangée. La mythique Terre unique et ses dérives tectoniques jusque dans leurs yeux, la séparation originaire au fondement de tout mouvement, écartement et distance jusque dans leurs pas. Géologie de la séparation est une nouvelle balade au grand air, un autre vagabondage dans l'amicale compagnie de réfugiés pas bien vus et si mal regardés. 150 minutes redonnent au serpent toute l'amitié nécessaire à faire la peau des poisons de l'enracinement, préalable à la fête des grandes retrouvailles. L'éternel retour est le dernier œil, il était déjà le premier, qui à l'origine nous regardait depuis la verticale de sa pupille.

Tourné à quatre mains et sans argent entre l'hiver et le printemps sur l'île d'Ouessant, Nouveau Monde ! (Le monde à nouveau) est un poème des métamorphoses à l'heure de tous les dangers, qui s'offre à la reconnaissance des amis sur lesquels on pourra toujours compter. Dédié à François Tanguy, le film l'est autant à Jean Epstein qu'à Béla Tarr, à Günther Anders qu'à René Char, à Mahmoud Darwich qu'à Léonard de Vinci, à Jean-Marie Straub qu'à Jean-Luc Godard Une grande fête des retrouvailles et de l'amitié. L'île bretonne, cette finis terrae où brille l'Or des mers, s'y montre comme l'ombilic du monde – nouvel Omphalos. L'endroit où rayonne le cinéma depuis l'élan des premières projections du Big Bang a pour envers notre monde atomisé, implosant à force d'irradiations, du cimetière marin qu'est la Méditerranée aux Tchernobyl de l'impérialisme russe.

Chant pour la ville enfouie (2022), Nouveau Monde ! (le monde à nouveau), désormais Cosmocide 2022 : c'est un triptyque en forme de tripode, un trépied comme celui d'une caméra, trois jambes et un pied dans chacun des sites d'élection des cinéastes, Jungle de Calais, Ouessant, Fécamp. C'est depuis ces territoires qu'Elisabeth Perceval et Nicolas Klotz trament une carte de piraterie à l'endroit des ruines de l'histoire et de la géographie, la Méditerranée en miroir des brasiers phosphorescents du néocolonial, la traite négrière et atlantique en arche raciale du capital – mers et océans du thanatopolitique. La piraterie est une économie de cinéma, alter et infra, loin des corsaires qui bandent et mouillent pour l'industrie ; c'est faire pirater aussi les oppositions de l'ailleurs et de l'ici.

Parades documentaires, fous et follies

(Véréna Paravel et Lucien Castaing-Taylor, Nicolas Philibert)

Rendre au cinéma ce que la médecine chirurgicale lui aura emprunté, à savoir l'usage des caméras, c'est extraire de l'imagerie médicale une force de transgression et d'excès qui manquerait au cinéma d'horreur en général. Sur ce plan-là, Lucien Castaing-Taylor et Véréna Paravel marquent à l'évidence un point, même si son caractère décisif était couru d'avance. Le documentaire bat à plate couture la fiction, à moins d'avoir l'inventivité figurative d'un H.R. Giger ou figurale, orgiaque et aorgique de La Chose de John Carpenter, quand ses images exposent ainsi l'intérieur des corps.

Le grand retournement des corps opéré par De Humani Corporis Fabrica se réduit pourtant à un strict inventaire de l'intérieur. Chaque opération de valoir en effet comme une performance sans transition – une parade, le coup de sonde comme un coup de force. Accouchement par césarienne et retrait d'une prostate, opérations de la colonne vertébrale, du pénis et du cerveau, pose d'une prothèse oculaire et dissection d'un sein rongé par le cancer ou d'un placenta tout frais sont des numéros, un freak show mené par un duo de bateleurs qui s'y connaît en monstres. La chirurgie est un festin pour les yeux, c'est une fête de la transgression, une orgie néo-païenne, un carnaval post-moderne. Follies pour eux, pour les autres une nef des fous. Et tant pis si ceux-ci sont filmés, morts-vivants évoluant entre couloirs et chambres, comme des organes malades ou des tissus nécrosés.

Le flair des bateleurs qui jouent au docteur Maboul les voue alors à concevoir des films comme autant de cabinets de curiosités. La dernière curiosité, l'ultime obscénité reviendrait peut-être aux curieuses vanités abritées par l'art contemporain quand la souffrance des uns, malades et médecins, donne aux autres, le blair dressé et la vue si courte, la permission esthète de jouissances mesquines.

En trouvant son site dans un centre d'accueil de jour pour adultes en souffrance psychique, Sur l'Adamant en confine l'hétérodoxie dans une acclamation (et ça marche, de la Berlinale aux salles) qui a pour synonyme grec celui de doxa. Continuer à défendre la psychothérapie institutionnelle, après Le Moindre geste (1997), à l'époque d'une souffrance qui accable aussi les institutions alternatives de soin, tient de la « doxographie » pour employer un néologisme de Pierre Bourdieu. Une cinématographie de la doxa joue la surdité (les contradictions ne se disent qu'à la fin, aussitôt étouffées) en rejouant l'enfermement (le patient ne démérite pas à produire sa prestation, à se faire l'animateur de ses fêlures). Le film de Nicolas Philibert tend ainsi à l'émission de variétés.

Sur l'Adamant n'est pas une variation neuve de La Nef des fous de Bosch, c'est une nouvelle édition de la Maison de la Radio, avec rires et chansons, anecdotes savoureuses et ambiance potache, poésie pour amateurs et clins d'œil au cinéma. Ici, même la confiture faite maison doit rapporter.

Du genre des films qui jouent du genre

(Dario Argento, Alex van Warmerdam,

Lav Diaz, Laura Citarella, Lindsey C. Vickers)

Une éclipse solaire, c'est comme un doigt dans l'œil. Ce qui s'impose dans le ciel dégagé de Rome, c'est un trou noir qui absorbe les métaphores aveuglantes. Si, soudainement, certains chiens se mettent à aboyer, alertés par la portée et l'énergie forcément métaphorique d'un phénomène astronomique, c'est pour crier que la métaphore, justement, ne saurait les éblouir. La cécité c'est alors pour les autres, les amateurs désargentés de Dario Argento qui s'échineraient à voir dans Lunettes noires le retour gagnant du maître du giallo après une absence des écrans longue de dix ans. L'éclipse solaire est cependant un doigt dans l'œil si l'on ne voit pas que s'y joue un certain régime de l'assombrissement qui, par des voies tout à fait spéciales et typiques du maniérisme argentien, conduit étonnamment à la douceur, c'est-à-dire à ce toucher qui se défie de pénétrer.

Lunettes noires est un film mineur, il n'y a pas à en douter. Mais le petit giallo de série comme on n'en produit plus est une touchante réussite pour un cinéaste qui, âgé de plus de 80 ans, revient de loin en sachant que ce retour n'induira jamais la répétition des grands éclats aveuglants d'hier.

Des répétitions théâtrales soumises à un jeu de variations qui a pour caution formelle l'expérimentation et pour vérité cachée des affects mal digérés, des surveillances redoublées qui projettent une paranoïa à des hauteurs insoupçonnées, une généalogie troublée qui décolle dans les étoiles : N°10 d'Alex Van Warmerdam est un émerveillement, noir et jubilatoire, l'absurde en toute logique, le surréalisme moulé dans le gant de fer de Fritz Lang. Tout ce qui suit découle précisément de ce qui précède et, pourtant, on avance de surprise en surprise, le cinéaste néerlandais s'appliquant à une compression de ses obsessions pour y mettre le feu et envoyer la fusée flotter dans l'espace intersidéral. Passer du théâtre expérimental à l'hypothèse extraterrestre, si cela permet d'évacuer le kitsch catholique, n'empêche pas d'angoisser face à ceux qui en savent plus que soi sur où l'on va.

Aux Philippines, le crime n'est pas ce que traque la police mais ce dont elle participe. Être policier est un crime, une nuit de l'âme, le venin d'une chair qui pourrit. En plan rapproché, c'est une inflammation de la peau et de l'esprit ; en plan large, du sable comme de la poudre noire qui recouvre les dalles d'une maison de bord de plage. Quand les vagues se retirent, la dernière chronique au long cours de Lav Diaz, consiste à ralentir la narration avec son jeu d'identification policière et, ainsi, mettre la police aux arrêts. Et si l'allégorie pétrifie avant d'effriter, c'est par démoralisation autant que par desquamation, des éructations évangélistes à la virulence du psoriasis.

Une femme est partie. S'est-elle enfuie ? Son absence est un trou qui appelle le récit à proliférer et fuir comme un jardin au sentiers qui bifurquent, une pampa, on n'est pas pour rien en Argentine. La femme qui manque à l'appel s'appelle Laura, comme l'héroïne d'Otto Preminger et la retrouver c'est partir à l'aventure, comme L'Avventura a pour centre fuyant une femme disparue, Anna jouée par Lea Massari. Laura Paredes est son interprète, Laura Citarella est la réalisatrice du film et les deux Laura ont imaginé ensemble une nouvelle aventure de Laura après Ostende (2011).

Trenque Lauquen raconte beaucoup, le film dure 4 heures 22, des histoires de femmes, de faune et de flore, de lettres et de livres. Le jeu des bifurcations narratives est un perspectivisme qui fonctionne mieux dans sa première partie, quand la seconde est une chasse au snark un peu vaine. Mais il s'agit d'aller au bout du noyau de nudité d'une envie de suivre une piste qui cache un désir de se perdre. Le plus beau tient à ce que cette prodigalité de récits, de détails et de motifs représente le versant imaginaire d'un documentaire dédié à la ville de Trenque Lauquen, située à 445 km de Buenos Aires et où Laura Citarella a passé son enfance. En langue mapuche, Trenque Lauquen dit le lac rond et il y a de l'omphalos dans un lieu réel ici considéré tel un ombilic secret pour le cinéma.

À l'image, une écolière anglaise sur le chemin du retour. Au son, le descriptif d'un rapport de police, le ton neutre, factuel. La première coupe à travers champs et n'en reviendra pas. Le second spécule sur les hypothèses en laissant toutes les pistes ouvertes. Sandy a disparu dans un trou noir et sa bouche de feuilles et de tourbe insiste, une exhalaison de mort au cœur du taillis. C'était il y a trois ans. Trois ans plus tard, une autre apprentie violoniste, Joanne, lui emboîte le pas, à ceci près quelle emprunte le même sentier en marchant de l'autre côté de la béance inaugurale. The Appointment est un récit impressionnant de féerie sorcellaire, immunisé contre tout pittoresque folklorique. L'envoûtement enveloppe l'irradiant secret, cette crypte qu'enclavent un père et sa fille quand l'heure est au rendez-vous professionnel (appointment) comme aux déceptions filiales (disappointment), ces catastrophes d'autant plus effroyables quelles sont absolument inévitables.

Hollywood, les gâtés et les gâteux

(Todd Field, Damien Chazelle, Steven Spielberg, Christopher Nolan,

Greta Gerwig, Martin Scorsese, David Fincher, Ridley Scott)

Magistral. Le qualificatif s'imposer aisément sous la plume des critiques et, pour une fois, son usage serait justifié si l'on voulait enfin se poser la question de savoir ce qu'il est vraiment censé signifier. Magistral, Tár l'est en effet et ce n'est pas forcément une qualité, on voudrait encore en discuter. Le magistère y est amer et l'amertume est un goudron qui, non seulement, attire les plumes d'une critique dithyrambique, mais s'accorde également avec le nom de son héroïne, Tár, avant d'enliser un film dans l'aggloméré de ses hautes prétentions dont la distillation est auto-destructive.

Damien Chazelle, lui, est un prodige, mais d'un genre particulier. La vérité du prodige a été établie par un groupe britannique de musique électronique au nom caractéristique, The Prodigy, quand il a intitulé son hit « Smack My Bitch Up » qui pourrait se traduire ainsi : « Claque ma chienne ». Le prodige est ainsi, furieusement adolescent. Ses turgescences sont des pièces montées dont la crème battue l'est au lasso, par des coups de fouet, écœurantes en étant sans cœur. Le prodige tourne des films comme un maquereau claque la croupe de ses « chiennes », avec l'épate et le swing tapageur de celui qui loue le spectacle, tout en assurant que ses réussites acclamées sont des fessées nécessaires à faire gicler du pire le meilleur. Le spectacle est une chienne qu'il faut dresser en la bifflant, ce que Babylon sue à démontrer. L'apologie du cinéma des origines a ainsi le fantasme urologique, mais l'énurésie domine et l'incontinence des larmes est celle du prédateur crocodile.

De quoi The Fabelmans est-il le film ? La grande fable d'un génie précoce du cinéma adoubé par le maître John Ford est une fable amoindrie sur les pouvoirs du médium. Le plus grand chapiteau du monde est coincé dans le nombril d'Œdipe. Voilà qu'à 77 ans, un homme que tout a consacré, box-office et désormais une critique unanime, instruit encore le procès de sa maman en y reconnaissant l'archi-monstre, le premier à l'origine de tous les autres qu'il faudra dompter. Le blockbuster qui fait exploser le quartier y a déposé des trous d'enfance et du trou noir est sorti un Hamelin du troisième type, un enchanteur qui a tiré d'un trauma d'enfance ordinaire l'autorisation de confiner les enfants dans leur chambre, tenus à l'amour de leur kidnappeur, ce capitaine Crochet.

Une fois fait un sort au syndrome de Stockholm, les symptômes peuvent capitonner une histoire de la cinéphilie qui, de contre-culture, est redevenue l'arme des colons qui se font aimer de leurs colonisés. L'enfance captivée l'aura donc été à seule fin d'être convertible en très lucrative puérilité.

Le désastre du nouvel âge ouvert dans le fracas du nucléaire est un spectaculaire désert : Oppenheimer en témoigne, avec tous les tours, pompes et trucs de la manière nolaniennne, toujours colossale. Pourtant le magistère déçoit, encore une fois. Concevoir un film comme un abri antiatomique pour un cerveau dont il faut rétablir le cœur et l'honneur a ses limites. Christopher Nolan sait bien que le monde est mortel, pourtant le fin stratège qu'il est ne le voit pas. Si le conflit des facultés entre faire et imaginer se traduit par le paradoxe classique du visionnaire aveugle, c'est un miroir que se tend à lui-même un auteur qui, si narcissique soit-il, échoue à s'y reconnaître.

En 1997, le groupe danois d'eurodance Aqua sort Barbie Girl, un carton commercial. Mattel, propriétaire de la marque Barbie, porte plainte pour détournement d'image. La justice donne raison au groupe au nom du droit à la parodie. En 2009, Mattel récupère la rythmique de la chanson pour ses réclames. En 2023, Mattel a retenu la leçon des dialectiques de la critique en commandant à Greta Gerwig un Barbie alliant l'offensive publicitaire à la parodie décomplexée. Le rose est une couleur froide, la liquidation par refroidissement d'un féminisme homogène à ce qu'il est censé brocarder, sa critique devenue la publicité d'un capitalisme irrécupérable à force de tout récupérer.

Alien oblige, Napoléon vu par Ridley Scott tient du xénomorphe, le monstre jailli des entrailles sanglantes de la Révolution, avant de valoir lui-même de ventre à toutes les folies totalitaires du XXème siècle. Le paradoxe de l'endoparasite souffrant lui aussi de gastropathie. C'est le dernier duel des duellistes : la momie kubrickienne penche parce que Ridley Scott canonne son apex. Avoir une pyramide en lieu et place de la tête n'empêchera pas une certaine lucidité. D'un côté, Ridley Scott pose qu'il y a deux types de grands hommes, ceux qui ont des manières et ceux qui n'en ont pas, voilà comment s'avère la supériorité morale du Duc de Wellington sur Napoléon. De l'autre, le réalisateur britannique est un entrepreneur au service de l'industrie hollywoodienne et ses nouvelles ramifications (Apple Studios). Et, face à l'Histoire, comme d'habitude (1492), il perd mesure et maturité. L'empereur déchu qui fascine les aspirants de la marine anglaise, avant l'exil où il fanfaronne devant des enfants, figure un bel aveu : la forfanterie n'impressionne que le puéril.

Le tueur à gages est le designer de sa propre vie, la part d'ombre et d'horreur de cette esthétique industrielle et fonctionnelle qu'est le design. Les antinomies de la modernité a ses couples paradigmatiques, Kant avec Sade, Holmes avec Morris. Et David Fincher, son meilleur représentant en cinéma, meilleur même que Michael Mann et Nicholas Winding Refn réunis, quand chaque image, froide, archi-composée et ultra-encodée, sacrifie aux calculabilités stylisées du designer. Le Killer selon lui résout moins ces antinomies qu'il en offre le visage le plus synthétique, homme de principes catégoriques moulés dans l'apathie que l'assassinat ciblé exige, ingénieur qui a designé sa vie au nom d'une rationalité et d'une efficacité appariées aux standards du capitalisme 3.0. Si l'exécuteur ne laisse pas de trace, c'est qu'il a commis un crime – exécuter pour Netflix.

Le cinéma designé en est un autre et son héros, moins le samouraï de Jean-Pierre Melville qu'un mélange du Léon et de Victor, le nettoyeur de Nikita, deux films de Luc Besson. Michael Fassbinder a la beauté du silicium, sans faire oublier qu'il doit beaucoup aux cailloux cassés par Jean Reno.

Un bon Indien est un Indien mort : on connaît l'horrible aphorisme, attribué au général unioniste Philip Sheridan. Un bon Osage est un Osage mort : The Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese le penserait à sa façon quand, à l'ère humanitaire des pénitences et des attritions, la victimologie labellise une vaste machine criminelle, celle qui a toujours emporté ses affections, des mafias contrôlant les casinos aux places boursières en passant par l'industrie hollywoodienne elle-même, qui joue autant sur l'étendue et le perfectionnement de ses ramifications que sur la mobilisation de ses nigauds, ces « rolling stones » qui roulent et que l'on roule.

D'un côté, la victimologie en supplément d'âme pour les tambours battants du crime organisé ; de l'autre, la réflexologie d'indécrottables motifs en ratiocinations de barbon : au milieu, ce long ventre mou qui s'éviscère en fosse commune, le peuple des Osage, les perdants de l'Histoire – sa merde noire – qui le sont encore dans sa représentation même, d'un blême. Le devoir de mémoire se coule dans la moulure des funérailles, les enterrements de première classe mieux que tout sauvetage.

De la grandeur du petit

(Jonás Trueba, Sophie Letourneur, Cyril Schaüblin,

Alain Cavalier, Bruno Podalydès, Christophe Clavert, Narimane Mari)

Venez voir de Jonás Trueba est un film à la modestie nécessaire et sa qualité de je-ne-sais quoi possède un charme fou qui fait passer le presque rien du cinéma, qui est presque tout. Rien à voir avec les petits riens de Hong Sang-soo qui, à chaque nouveau film, déballent leur anémie consentie. La bulle est ici remuée de spirales, des remous imperceptibles, la sphère grosse de l'écume des amitiés qui risqueraient d'avorter, comme Su a dans l'interstice des saisons perdu l'enfant attendu. Le bonheur à respirer ensemble l'air des affections qui se disent et ne se disent pas est l'amitié comme immunisation et climatisation : une beauté soulagée des impératifs de la gâterie.

Sophie Letourneur fait du cinéma marmonné comme on a pu un temps parler outre-atlantique de films mumblecore. Bredouiller aujourd'hui le Rossellini avec Voyages en Italie, ce n'est pas repartir bredouille d'une confrontation avec le Stromboli du cinéma moderne, mais tenter au contraire une expérience in-vivo, en voyant jusqu'où mène le relâchement quand il ne coïncide pas avec une forme de lâcheté. Partir en Italie pour un couple enrayé par la mécanique conjugale comme un disque rayé, c'est faire relâche, soit suspendre et adoucir. C'est encore ralentir en sachant passer du laisser aller au délassement, l'abandon mieux que tout renoncement. Le débraillé nasillard frôle le bidonnage avant la relaxe, inespérée. Le bidon est aussi un ventre où la mort est conjurée.

Oser la reconstitution historique avec l'exactitude de l'horlogerie, et vérifier dans la foulée l'actualité d'un fragment méconnu d'Histoire en posant qu'elle repose sur un ensemble d'effets d'étrangeté, c'est à cette mécanique de précision que s'est attelé avec Désordres Cyril Schäublin.

Quelques années après la Commune de Paris, la vallée de Saint-Imier dans le canton de Berne y est décrite comme un foyer pour l'industrie horlogère, surtout comme un incubateur d'anarchisme dont l'enseignement fut décisif pour Piotr Kropotkine, prince russe et cartographe en mission dans la région. L'intersection de la forme originale adoptée et des exigences d'authenticité de la documentation est une chambre d'écho qui fait différence de la pluralité des voix et leur étrangeté.

Le plus étrange demeure encore que le capitalisme comme synchronisation des temporalités et disciplinarisation du travail, toutes choses décrites en particulier par Edward P. Thompson, représente à Saint-Imier une fabrique de coucous dans laquelle se seront déposés les œufs de coucou de l'anarchisme. Contre la nullité du titre français, on donnera raison au titre original : Unrueh qui dit le balancier désigne d'abord l'inquiétude rédimée dans le battement des révolutions.

Un agent immobilier ne serait intéressant à filmer qu'en montrant qu'il fait autre chose quand il est sur le terrain de ses activités. D'ailleurs, il parle deux langues, sa rengaine professionnelle et la ritournelle de ses petits soucis. Waouh ! tient du plaidoyer pro domo. L'immobilier prête aux séries parallèles (l'appartement avec le personnage de Karin Viard, la maison avec celui de Brun Podalydès) mais c'est surtout avec la seconde que Waouh ! touche au but, qui n'est justement pas de donner au spectateur la possibilité du waouh attendu, l'onomatopée de BD s'en trouvant ici essorée.

Le jeu moelleux et gouleyant de Bruno Podalydès, sosie inattendu et doux de Pierre Brasseur, fait des merveilles en ne se suffisant pas à seulement promouvoir le cossu et le cosy. C'est que l'arrondi est ce qui amollit la rengaine en la faisant ritournelle, tandis que l'attendrissant est ce qui autorise le comique à diffuser des senteurs doux-amères. Ce n'est plus d'immobilier dont il s'agit ici. La sensation prodiguée est d'habiter, le seul temps du film. On habite un film et un film nous habite, voilà bien le genre d'habitat dont le cinéma promet la possibilité, distinct de tout bail d'habitation.

Le bonheur pour Alain Cavalier, c'est de filmer comme Lester Young joue du saxophone dans Stardust (1952). Son aveu aura été soufflé dans son Paradis (2014). Faire un plan comme un souffle, faire du cinéma comme on respire. Un bonheur aérien. Le souffle du filmeur, sa respiration qu'à plusieurs reprises on entend dans ses films précédents comme les suivants, et désormais L’Amitié. Depuis qu'il est s'est émancipé des lourdeurs logistiques du cinéma, Alain Cavalier filme comme il respire, selon les battements de son cœur et les inspirations aléatoires de son désir.

Depuis La Rencontre (1996) et l'apparition de François Widhoff dans sa vie, Alain Cavalier est au paradis. Béatitude comme celle à laquelle a rêvé Spinoza. Le paradis consiste aussi à aller y voir dans le paradis des amis de longue date, le parolier Boris Bergman, l'ancien producteur de cinéma Maurice Bernart et le coursier Thierry Labelle. L'amitié a le mystère de son inconditionnalité, il est une responsabilité dont la réponse ne tient à rien d'autre qu'à son secret, entre rires complices et vices qui demeurent le seul privilège des vieillards. Tout cela offre à la main du filmeur de pouvoir rédimer les mutilations pas que symboliques de l’économie digitale. On pense en particulier à la paluche d'Alain Cavalier, sa main qui, massée de manière experte par Boris Bergman, se met alors à flotter. L'amitié est ainsi une condition du cinéma pour autant qu'elle en est l'allègement garantie.

Un être manque au film sur le bord d'être tourné, en parallèle Paris voit fleurir sur ses murs lépreux des clés ouvrant sur d'impénétrables secrets. Les Nuits d'été de Christophe Clavert baguenaude parmi des choses sérieuses, la vertu dans la nécessité et le cinéma qui tâtonne en sachant compter sur l'amitié, et des champignons de l'obsession variant dans leur degré de toxicité.

Qu'un film puisse briser la mer gelée qui est en nous, moins la hache de Franz Kafka que la plante saxifrage chère à René Char. Qu'un film soit exactement au milieu du cinéma, à chaque fragment une exclamation, de chacun de ses plans un étonnement, un éclat, des cristaux d'intensités pour des différences de potentiel, rires et ritournelles. Des bouts de ficelle pour n'en pas voir le bout, jamais – remontages du temps subi. Des bouts d'enfance qui font tourbillonner l'origine dans les courants du devenir – pied de nez au néant, pirouettes cacahuète face au pire. On a eu la journée bonsoir de Narimane Mari est ce film-là, un poème d'amour et de mort – et du désir demeuré désir.

La préférence des dépendances

(Hong Sang-soo, Pierre Creton)

Cela fait longtemps, on ne sait plus, la frontière s'est estompée dans un nuage de lait : les films de Hong Sang-soo, on les regarde poliment. On y acquiesce mais l'acquiescement est une politesse pareille à celle que s'échangent, en signes de reconnaissance et d'hypocrisie, ces gens de bien qui ont oublié qu'ils se connaissaient, ou qui se retrouvent inopinément après s'être perdus de vue en n'ignorant pas qu'ils se perdront à nouveau, avant l'hypothétique revoyure suivante. C'est en convenant de la gêne qu'occasionnent ses films qui s'enchaînent, quand l'amour noie le mystère de ses gestes muets dans les manières souriantes qui en surexposent le secret. Le soju a cessé de faire effet, l'éther s'est depuis longtemps dissipé. La gêne marque désormais l'indifférence malheureuse face aux films dont le propre aspire à ce qu'ils s'oublient dans la crème des blancheurs surexposées.

On suivait Hong Sang-soo quand ses jeux narratifs reposaient dans le champ des sentiments la question des perspectives. Il intéresse de moins en moins en cultivant son profil de petit joueur qui s'en remet si peu aux nécessités, quand il s'y dédie dans le filigrane de ses micro-récits. L'incrémentation des films qui s'écrasent les uns sur les autres avoue au moins la préférence des dépendances (par exemple à l'alcool) aux nécessités du jeu. Les verres de soju se suivent et se ressemblent, ils finissent par s'équivaloir en attendant le suivant, moins le dernier que le pénultième.

Un prince se dédie à l'arpentage d'un petit jardin cultivant la défoliation des opposés, le rustique et l'érotique. Pour en approcher le secret, lagomorphe comme le lapin d'Alice, une traversée du miroir a la douceur nécessaire à blasonner d'allégorie les entrelacs racinaires de la fiction et du documentaire. Si le maître du domaine y sacrifie par ses dessous à l'autobiographie, c'est en bon propriétaire terrien s'accrochant aux branches de la virilité. Leur taillis abrite en effet les esprits d'un totémisme gay, une serre restreinte dans son hospitalité. Arpenteur de ses terres en bon propriétaire, Pierre Creton ne cesse d'en différencier les mérites, incultes ou fertiles. Gazonner l'exotisme des magies phalliques est loin de réparer des mutismes qui ont depuis longtemps fini d'être innocents.

Si le jardin est un royaume, la serre tient ici du domus. Une autre histoire de dépendances, s'agissant du patrimoine foncier d'un nu-propriétaire. Pour René Schérer, l'hospitalité subvertit en s'accordant à l'érotique. Un prince se plante quand il pique, pique et repique pines et culs d'une cuculiculture.

Vigilance et admiration

(Aki Kaurismäki, Robert Guédiguian)

Si le souci est celui de la dignité dans un monde transi par l'immonde, il tient d'abord dans le refus des humiliations et des commisérations sanctionnant leur représentation. Rien que pour cela, le cinéma d'Aki Kaurismäki reste infiniment plus précieux que celui d'un Ken Loach, immunisé aussi contre le narcissisme hystérique d'un Nanni Moretti, auto-banni dans la dernière région d'un gauchisme mutilé de toute option politique. L'humour pince-sans-rire, à froid, d'Aki Kaurismäki est la politesse finnoise du désespoir. On n'est désespéré que de ce que l'on voit, jamais de ce que l'on sait pouvoir encore sauver. Les feuilles mortes sont le dépôt des rayons verts qu'elles auront portés.

On ne ferait pas autrement des plans, en sauvant ce qui disparaît, en vigilance pour tous les oubliés.

Quand tout s'écroule, fondations pourries, des exercices d'admiration trament, en parallèle d'une pédagogie située les décombres, la possibilité d'un peuple. Avec de nouvelles topiques qui revigorent les lieux communs, les exercices d'admiration de Robert Guédiguian sont d'adoration dédiée aux vivants qui, ne pouvant faire autre chose que lutter, forment un chœur des « insatiés ».

Les auteurs reviennent – du pareil au même

(Wes Anderson, Nanni Moretti, Ken Loach, Kelly Reichardt,

Nuri Bilge Ceylan, Victor Erice, Hayao Miyazaki)

La chambre d'adolescent est la dernière frontière du cinéma US et si Steven Spielberg en a longtemps été le « brainiac » en chef, Wes Anderson en représente aujourd'hui l'un des trois castors juniors, avec Jordan Peele et Damien Chazelle. Le cinéma domestiqué lui tient autant de fab lab que de conciergerie, une partie de Playmobil projetée sur diapositives pour présentation d'entreprise.

Asteroid City aspire ainsi au recodage rétro des illustrations de Norman Rockwell, soit le recyclage de l'esthétique publicitaire à l'ère du CAO (le cinéma assisté par ordinateur). L'extrême lisibilité, signalisée, du cinéma de Wes Anderson est inséparable d'un sérialisme condamnant le concierge à resservir le même plat. Si le « brainiac » a du cœur, c'est en en distribuant les parties amovibles dans le désert américain, ce mirage en toute transparence qui a pour nombril un trou noir. Le cinéma du cerveau de Stanley Kubrick connaît donc aujourd'hui sa miniaturisation domestique avec Wes Anderson. « Comment se réveiller si l'on n'est pas endormi ? » est ainsi le mantra d'un cinéma qui, peut-être, se mettrait à nu comme jamais mais dont la nudité, celle du « brainiac » poseur et miniaturiste, est un scoutisme aigrefin et revanchard, oublieux du rêve autant qu'il l'est de l'éveil.

Les grandes colères morettiennes de naguère ont depuis longtemps viré en ronchonnements d'un vieux tonton respectable, mais remâchant en bout de table que tout était tellement mieux avant.

Vers un avenir radieux augurait d'une reprise en main, le combat contre l'époque mais c'est une comédie. On apprécie l'évocation inactuelle de la Hongrie de 1956, deux ou trois chansons italiennes, un beau dos crawlé. Las, Nanni Moretti revêt sa défroque préférée, c'est plus fort que lui, celle du sujet supposé savoir en reproche vivant. Le curé est plus prosélyte que jamais, et bien moins en difficulté qu'à l'époque de La Messe est finie (1987). Adoptant le modus operandi de l'interruption et de l'interposition, Giovanni-Nanni fait la morale à tout le monde parce que tout le monde a cédé sur les principes, laisser le portable allumé quand on regarde un film, improviser au lieu de respecter la fidélité du texte, filmer avec complaisance la violence en écartant tout questionnement éthique, se livrer pieds et poings liés à Netflix. Tout le monde sauf bien sûr Nanni-Giovanni, l'exception dont le spectateur a besoin pour jouir de ses propres distinctions en miroir.

L'homme du reproche vivant et de la critique systématique a l'interposition hystérique. Ventriloque et souffleur de ses personnages, il les coupe ou les voue au brouhaha, le bateleur en chef et le Lider Maximo, tous derrière et lui devant. Seul Giovanni-Nanni énonce et articule et il a toujours raison, même si c'est seul contre tous. L'autarcique de naguère réitère ainsi à tout bout de champ qu'il y a au moins un maître à qui se fier et c'est lui. Arracher Staline des affiches est le seul geste stalinien que les anticommunistes adorent et Nanni Moretti s'y adonne en jouant la réécriture de l'Histoire plutôt que l'observation curieuse de sa difficile écriture au cours. Le communisme est tellement plus aimable quand il est nostalgique ou sujet à l'uchronie. Le seul communisme auquel croit Nanni Moretti, c'est à la fin le morettisme qui, pourtant, n'est que la dégénérescence sénile du gauchisme.

Dans la banlieue de Durham, l'enseigne du pub est branlante. Le K glisse, décroche, risque de tomber. Le Vieux Chêne (Old Oak) est-il toujours OK ? Les couacs du cinéma du vieux Loach se déduisent des mêmes atermoiements, branlant entre la kermesse (le tournage en fête de village) et la messe (si tous les gars du monde se donnaient la main...). Le grincement des coulisses tantôt résonne avec les articulations arthritiques d'un monde ouvrier exsangue (la résistance épique des mineurs en photographies remisées dans une arrière-salle abandonnée), tantôt fait entendre le grippage des scénarisations poussives (le regain des solidarités populaires gagé sur la distribution des bons et mauvais points). La juste préférence de la solidarité à la charité a pour impasse la résilience en son essence caritative – le cinéma du care est la dead-end de toute politique d'émancipation égalitaire.

Dans la ville d'adoption, Portland en Oregon, le petit monde de l'art est tissé des fils de la convivialité et de l'amitié, mais le cocon est rongé de l'intérieur par l'angoisse recuite d'une rivalité qui sait faire son nid du cosy. D'un côté, Showing Up de Kelly Reichardt et son fidèle ami écrivain et scénariste Jon Raymond glissent dans le four documentaire d'un milieu familier un pain d'anxiétés qui tordent bien peu en réalité le constat d'une reconnaissance largement établie par les festivals (Cannes et Locarno) et les musées (Beaubourg et MoMA). De l'autre, l'attention au réel qui érafle et moleste les volontés de maîtrise, en faisant le mauvais caractère de la sculptrice jouée par Michelle Williams, se trouve anéantie par les conditions de production d'un film dont le luxe ne craint pas en effet de recourir à une équipe dépassant la centaine de personnes et l'emploi d'effets spéciaux numériques pour filmer un simple pigeon. L'impressionnisme y prend un sérieux coup dans l'aile. Le beau et juste souci de la modestie et des petites économies tiendrait-il alors du pigeonnage ?

Le nid douillet, avec ses tissages à la Annette Messager, est une pompe à chaleur qui consomme bien trop pour faire croire qu'elle servirait un plaidoyer militant pour la décroissance et la sobriété.

Partir pour donner au présent le sens de la fuite et de l'inachèvement, revenir pour lui confier à l'oreille celui, intempestif, de la relance. La partance en tant qu'elle appelle à la revenance, en tant qu'il faut être sur le départ pour soutenir qu'aller et devenir, c'est toujours revenir (de) quelque part. Avec Fermer les yeux, Victor Erice revient une nouvelle fois au cinéma – enfin ! –, mais le retour tant attendu du vieux capitaine basque espagnol a toutefois des détours qui sont moins de nouvelles fugues expérimentées, qu'ils gouvernent le sens des achèvements en les menant trop bien à bon port.

Fermer les yeux a les retrouvailles aussi royales que maussades, tristes comme un roi qui a organisé avec tant de componction son retour gagnant, ayant été à l'arrachée relégué dans la sélection Cannes Premières du Festival de Cannes après avoir été d'abord retenu en compétition officielle. Il y a vingt ans, Fermer les yeux aurait eu à l'aise la Palme d'or. Et s'il la reçoit de la part de la presse unanime, c'est en offrant ses lauriers à un roi dont la tristesse pose que gagner n'est rien qu'un passage obligé.

Les Herbes sèches poursuit l'affouillement ouvert avec Winter Sleep (2014) et continué avec Le Poirier sauvage (2018). La troisième partie d'un traité des passions tristes, ces eaux usées, réussit presque à déborder le seul profit du surplomb posant l'universelle permanence de leur infécondité. Il s'agit pourtant de faire émerger, au milieu des plantations habituelles, la fleur d'une nouvelle question, jusque-là laissée en jachère par les deux précédents volets du triptyque, et dont la poussée écarterait enfin les meubles du désenchantement bilieux : le désir féminin et son opacité.

Ce désir croise ici deux figures, Nuray la femme mutilée et Sevim l'adolescente revêche, qui bousculent à distance l'actualité des dossiers de société (le militantisme et la question kurde, la sexualité des mineures et les fausses rumeurs). Le ridicule coiffera plus d'une fois le crâne d'un homme qui ne voit jamais qu'il perd à plusieurs occasions des plumes, et pas seulement au sommet de sa tête. Les Herbes sèches se clôt pourtant par une pelouse des plus cramées. Le soleil attendu est celui de Sirius et sa place, occupée par le cynique qui, déjà, considère en contrebas ses amis avec la distance de celui qui croit en savoir plus qu'eux, avant de repenser à l'adolescente en commençant à lui reconnaître sa liberté d'agir, pour ensuite lui promettre le piteux destin des herbes sèches qu'il vient de fouler dans un plan filmé à ras de motte. L'ironie a l'inélégance de ramener l'homme du sentiment foulé aux pieds dans un ressentiment qui remporte finalement la préférence de l'ironiste.

Couper le souffle en ruant dans les brancards, l'auteur d'inoubliables anime sait toujours y faire et il le fait encore en déposant Le Garçon et le Héron sur le seuil des récits d'initiation d'une enfance endeuillée et de l'art d'être grand-père. Un géant de l'animation a le génie du souffle, la mise poétique des rêveries de l'anima contre les soucis de l'animus selon la distinction bachelardienne.

L'énergie tumescente d'une montagne surpeuplée des esprits d'un animisme indécrassable se déballonne cependant en dispersant ses éboulements dans les lieux communs des héritages par le sang et des deuils auxquels les enfants doivent sacrifier en grandissant. Le Vent se lève examinait le fond de catastrophes originaires dont les feux et bourrasques alimentent le moteur des machines volantes de Hayao Miyazaki. Le Garçon et le Héron leur tourne souverainement le dos, au nom de grandes orgues qui échouent à écraser le son discret, mais à jamais perçant, des sanglots des enfants que la fugue onirique et initiatique de Mahito, aussi animée soit-elle, ne fera jamais oublier, Setsuko et Seita, martyrs du Tombeau des lucioles (1988) de l'autre géant des studios Ghibli, Isao Takahata.

Edmond Jabès l'a dit : aérien ou rien,. L'air qu'inspire le cinéma d'animation trouve ses meilleures respirations quand il vient à manquer. Il faut tenter de vivre, y compris quand le vent est tombé.

Le cinéma d'animation connaît d'autres versants qu'écrasent trop souvent les productions japonaises sous hégémonie du style Ghibli. À des pôles extrêmes, on saluera ainsi Mars Express de Jérémie Perrin qui, s'il maîtrise sans invention les leçons de ses maîtres, Isaac Asimov et Philip K. Dick, déploie un style « ligne claire » habillant tactiquement son scénario un brin nébuleux dédié à l'intelligence artificielle émancipée des servilités de l'espèce humaine. On saluera à l'opposé le travail titanesque accompli par Mad God de Phil Tippett. Un effort courant sur plus de trois décennies afin de sonder un pandémonium de figures et de formes, comme un traité de la fécalité dédié à l'obscénité démiurgique, à l'abjection pornographique de toute représentation post-apocalyptique. Le caca de références malaxées, dégluties ou chiées traduit l'identité matériologique entre la monstruosité de la représentation et celle du représenté. Une Divine Comédie de l'animation en stop-motion et la catabase est un caecum qu'il faut suivre jusqu'au tréfonds de ses entrailles.

Ce qui nous réchauffe, ce qui nous brûle, ce qui nous mine