« Tel père, tel fils » de Hirokazu Kore-Eda : Quand le Maître s’endort…

Analyse de Tel père tel fils de Kore-Eda à partir de ce qui fait émeute dans le film : l’image adulée de la popstar Masaharu Fukuyama, les mots entêtés de Shôgen Hwang, le regard spectral de Keita Nonomiya. Car il n'y a de filiation et de transmission que lorsque les maîtres s'endorment...

Tel père, tel fils (2013), un film de Hirokazu Kore-eda

L’histoire d’abord. Dans Tel père, tel fils (Kore-eda, 2013), deux couples apprennent que l’enfant qu’ils ont respectivement élevé pendant six ans n’est pas le leur – sur le plan de la biologie du moins – ceux-ci ayant été échangés à la maternité. Les institutions officielles (Hôpital, État) minimisent la portée de l’événement et proposent, à l’étonnement du spectateur, le retour des garçons auprès de leurs parents biologiques. Ces drames, aussi incroyables puissent-ils paraître, arrivent aujourd’hui rarement mais connurent un pic dans les années 60 et 70 au Japon. Kore-eda avait lu un livre consacré à cette problématique avant d’étudier les cas recensés(1). Au contraire de la plupart des couples qui rendirent les enfants à leur famille biologique sans que ne soit fait état de grandes difficultés, une famille d’Okinawa bute sur une série de problèmes – dont la fugue des enfants pour retrouver leur famille d’adoption – qui seront également posés dans Tel père, tel fils. « Poser des problèmes », c'est peu dire, tant la caméra s’appesantit sur ce qui devrait à tout prix nous y confronter, surlignant une série de thématiques sociales récurrentes dans le cinéma du réalisateur : la structuration de la famille dans le sillage d’un père absent qui représente le travail et la discipline, la question de la filiation qui évalue la part du sang et de l’éducation, l’irruption du capitalisme dans un tissu familial dont les membres se prétendent encore mus par le respect des traditions, poussés ici jusqu’à leur plus grande extrémité par l'opposition, trait pour trait, des deux familles dans une série de plans binaires (riches/pauvres, grands/petits, haut/bas, ville /province).

Néanmoins, quelques renversements nous indiquent que l’on aurait tort de ne considérer le film que sous l’angle pauvre du champ contre champ, débat de société traduit dans des plans binaires qui n’auraient pour intérêt que d’inviter à poser la question de la réconciliation à partir du point le plus extrême d’opposition ou d’identité (que tout doit opposer ces deux garçons à leur famille biologique, ou qu’ils doivent lui ressembler plus que tout puisqu’ils en partagent le sang). C’est précisément quand la caméra passe en d’autres mains (dans le film, ce passage se jouera à partir d'un appareil photo), ou quand elle se fait surprendre par quelques pans de réalité lui venant dans le dos, que Tel père, tel fils fuit les clivages propres au débat de société : une émeute qui dessine une ligne de fuite orientée par une effraction, bouleverse les coordonnées du système actuel, force des chemins qui n'existent pas, en appelle à des droits qui n'ont pas d'écriture. Dans La structure de l’univers cinématographique, Étienne Souriau avait proposé de qualifier d’« afilmique » cette réalité qui appartiendrait au « monde réel et ordinaire (…) qui existe indépendamment des films. »(2) À reprendre ici ce concept en l’élargissant à tout ce qui aurait préexisté à la construction de la réalité filmique que nous pouvons observer à l’écran, nous relevons trois reprises capitales d’une réalité – disons donc afilmique – dans une autre – celle que construit Kore-eda dans Tel père, tel fils : l’image de la popstar Masaharu Fukuyama, les singularités irréductibles des petits garçons (les mots de Shôgen Hwang ; le nom et le spectre Keita Nonomiya), et les photographies du père adoptif endormi, prises par l’un des petits garçons. Peut-être est-ce lorsque le père s’endort (ou le maître, lorsque Kore-eda fait entrer dans son cinéma plein de maîtrise des pans de réalité d’abord afilmiques), et que le débat de société est suspendu, que la question de la filiation pourra être posée au spectateur.

L’image-toute de la popstar et le maintien de l’architecte

Lorsqu’il vient à la rencontre de Kore-eda pour se proposer au casting de son prochain film, Masaharu Fukuyama est un travailleur acharné, une superstar de la pop détenant le record du plus grand nombre de disques vendus pour un artiste masculin et un acteur de série télé populaire. Célébrité parmi les plus en vogue au Japon, tenu pour l’un des hommes les plus sexy de l’archipel(3), il maîtrise son image : ce qu’il nous donne à voir est sous le contrôle d’une rigueur implacable. Dans Tel père, tel fils, il incarne Ryoata Nonomiya, le père de Keita Nonomiya. À la différence de la popstar adulée qui hante les rêves des foules, le personnage qu'il interprète dans le film ne suscite ni le fanatisme, ni l'admiration, mais le respect. Il n'empêche que, comme Masaharu, Ryoata est un maître qui tient le monde sous contrôle par la médiation de l'image. Cette fois armé de plans - Ryoata est architecte - pour les espaces publics comme pour les membres de sa famille, il impose sa vision et son autorité à un entourage docile.

Il s'agit donc de la main d'un architecte qui tient fermement sa vie (et la vie) en main, le maintien de l'architecte : la main qui tient, soi-même et son entourage. À commencer par son propre fils, Keita, qui doit apprendre le travail, la rigueur et la discipline. Du haut de ses six ans, le petit garçon n'est qu'une piètre ébauche du père, un dessin loin d'être terminé, un brouillon à reprendre de longues années avant qu'il ne ressemble enfin, trait pour trait, au créateur. Kore-eda ne pouvait l’illustrer plus résolument qu’à montrer dans le même plan les mains de Ryoata et de Keita exécutant une pièce au piano. Il ne s'agit pas là seulement d'une scène de réjouissance familiale dans laquelle, bon cœur et amour valant, le père et le fils s’expriment de concert. En même temps que l'harmonie du symbole s'exprime littéralement l'action de la main d'un père autoritaire, une main qui s'impose comme le patron auquel il faut ressembler – la main qui tient, la main tirée à quatre épingles, la main qui façonne les images, la main qui dessine le monde.

La popstar à l’image tenue se traduit donc dans le film par une image de main qui tient le monde, la métaphore de l’architecte tenant lieu de signature à celui qui a interposé entre le monde, ce bain de réel (comme l’illustrera également Kore-eda avec cette scène montrant un autre père du film prenant un bain avec ses enfants), et lui-même le dess(e)in : projet, image, architecture moderne, altitude du Manshon dans lequel il vit, costume tiré à quatre épingles, port hiératique, tout ce qui fera dire à la belle-mère de Ryoata que pareil maintien ferait passer jusqu’à sa belle-famille, pour incongrue, tache dans le tableau de maître, anomalie à main-tenir.

Les mots de Shôgen Hwang

Lorsqu’il apprend que Keita n’est pas son fils biologique, Ryoata laisse échapper un « c’était donc ça ». Car Keita n’est peut-être pas aussi travailleur que son père, n’a peut-être pas les mêmes aptitudes intellectuelles, ne sera peut-être jamais maître de quoi que ce soit, manque certainement de maintien. Il ne devait pas y avoir plus grand maintien que celui de la lignée biologique, lien du sang, lien d’hérédité, qui aurait dû transmettre sans perte le tempérament du maître. Néanmoins, une fois l’échange fait, la maîtrise de Ryoata bute sur le tempérament de Ryusei, le petit garçon qui n’a pas partagé les six premières années de sa vie avec le couple Nonomiya, et ce malgré l’hypothétique pouvoir de l’hérédité. Ryusei s’accommode mal de cette vie dans le Manshon, perdu dans ces grands espaces presque vides, à surplomber un Tokyo qui se regarde au travers de grandes baies vitrées plus qu'il ne se vit, à s'ennuyer de pères absents, que ce soit l'adoptif (physiquement à distance, en province) ou le biologique (maintenant une autre distance, symbolique, celle du respect et de l'autorité).

La grande leçon de maintien ne tardera pas à être donnée par Ryoata, et cela passera d’abord par la main tenue à table : Ryusei devra apprendre à utiliser ses baguettes pour manger convenablement. En vain, Ryusei résiste et multiplie les petits gestes de rébellion à hauteur d’un enfant de six ans. Le plus obstiné, assurément, viendra d’un pan de réalité extérieur au film que Kore-eda dressera devant le maître architecte. Lors d’une scène au cours de laquelle Ryoata lui demande de l’appeler « papa », Ryusei répond inlassablement « pourquoi ? » Kore-eda avait entendu les obsessions linguistiques de Shôgen Hwang (le garçon qui interprète Ryusei)(4). « Pourquoi » était l’une d’entre elles, et voilà qu’elle se dresse maintenant comme l’ennemi ultime du père qui essaye tant bien que mal de dissimuler l’arbitraire de sa décision, que sa fonction de maîtrise n'a aucun fondement. Corrélative de la fonction de maîtrise, la fonction de père repose in fine sur un vide que seul l’arbitraire d’une décision fait mine de combler. Et le père alors de se maintenir coûte que coûte tout autant que de vaciller devant le vertige ouvert par ce « pourquoi » : un pourquoi qui le rappelle au vide, qui effonde son autorité pourrions-nous dire, la ramène à ceci que de fondement il n’y a, et que de maîtrise il ne peut y avoir(5).

Toujours à creuser dans la langue singulière parlée par Shôgen Hwang, Kore-eda trouve un autre trésor à mettre au service de la narration : le « Oh my god ! » que lance le petit garçon à tout bout de champ. La première fois que nous entendrons cette expression, ce sera dans la bouche de l’autre père, Yudai Saiki (interprété par Lily Franky), celui qui a vécu avec Ryusei pendant six ans. Quelques minutes plus tard, sous le regard interloqué de Ryoata, c’est le petit Ryusei qui la répètera à l'occasion d'un jeu. Au cours de cette scène, Kore-eda nous montre l’effroi de l'architecte lorsqu’il découvre que les manières et les mots du père adoptif ont contaminé son fils biologique : Ryusei mordille sa paille et parle comme Yudai. En un seul et même plan, Kore-eda bobine un premier écheveau, sur lequel se joue, plein champ, la contamination de l’héréditaire par l’environnement, et un second, sur lequel les réalités afilmiques bouclent les réalités filmiques, quand c’est bien plutôt le fils qui façonne le père puisque les mots appartiennent en réalité - du moins de cette réalité autre, de ce pan de réalité afilmique - à Shôgen Hwang. Il se pourrait que Kore-eda nous raconte ici discrètement, à fouiller dans les marges du film, quelque chose qui est en train de passer dans le film, quelque chose qui est en train de lui arriver, chemin faisant vers le renversement de la position de maîtrise, où la singularité du fils abroge la fonction de maîtrise du père(6).

Le nom et le spectre Keita Nonomiya

Toujours à fouiller dans l'écheveau tissé à partir des marges du film, Keita Nonomiya est incarné par un petit garçon nommé Keita Ninomiya. De tous les personnages, c’est le seul qui ait conservé, à une lettre près, son autre nom, celui de la « vraie vie ». On peut bien arguer d’un stratagème pragmatique, utilisé à toute fin d'aider l’enfant à retenir son prénom, mais il ne fallait pas pour autant appeler la famille du film « Nonomiya ». Si nous atteignons ici un sommet de coquetterie linguistique, qui n'a d'égal que notre méconnaissance de la langue japonaise (c’est peu de le dire), une simple attention phonologique permettra d'entendre les jeux de différence et répétition, de "Nino" à "Nono", de cette petite différence qui passe et qui s'écrase. Qui s'écrase d'autant plus que, le « ni », devenant « no », il n'est pas impossible de suspecter la surdétermination d'une syllable insignifiante ("ni") en marque de possession ("no" étant un marqueur possessif indiquant la propriété, l'attribution ou l'affiliation en japonais). Marque de possession qui ne laisse pas toutefois, dans le même temps, d'entendre la différenciation : à si peu varier, le nom de Keita introduit la possibilité de la différence dans la répétition, et ce à échelle de la famille. Plus ordinaire au cinéma, un changement complet du nom, à la différence toute, aurait suspendu d'un trait l'union de la différence et de la répétition.

Au-delà de ces coquetteries linguistiques, qui ne demeurent pas moins opérantes que l’évocation des différences et répétitions suggérées par l’omniprésence des variations Goldberg dans le film (présence qui ne doit dès lors pas s’entendre comme le retour du mélancolique, ou un quelconque goût asiatique – devenu cliché – pour Jean-Sébastien Bach), c’est par l’image que se raconte l’effondrement de la fonction de maîtrise du père autoritaire et que se ménage quelque place pour l’amour d’un fils. Keita, à l’inverse de Ryusei, est tout silence. Sa présence dans le cadre, aussi bouleversante que muette, est à la limite du spectral, d’abord parce que cette existence est condamnée à la répétition de ce que le père entend transmettre(7). Quand il n’est pas déposé dans les marges du cadre, comme lorsqu’il joue du piano, Keita nous apparaît d'abord comme deux grands yeux dont nous ne savons s’ils observent et dévorent le monde, ou s’ils lui sont totalement absents. Seules quelques scènes de joie avec la mère rompent cette retenue qui aurait vite fait de ne provoquer qu’une immense pitié. Toutefois, plus que l'affection psychologique de pitié que pourrait susciter le petit Keita, nous pouvons surtout nous demander si cette présence n'est pas le signe des réalités afilmiques qui hantent Tel père, tel fils, un signe d'autant plus obsédant que muet, à la limite de l'effacement. Si nous ne cessons de fouiller l'écheveau tissé à partir des marges du cadre, c'est précisément parce qu'un spectre nous y a invité. Peut-être est-ce à le suivre que Kore-eda nous racontera par où passe la filiation. Car, ce que nous ne savions pas encore, et ce pendant presque tout le film, c’est bel et bien que les yeux du spectre - regard à partir d'un ailleurs afilmique, regard surprenant un régime de visibilité par un autre - observaient avec une attention méticuleuse et un amour inconditionnel un père trop haut perché.

Appareils photo 1 : Aux mains des pères

Nous le comprendrons avec une énième histoire secrète bobinée par Kore-eda sur l'écheveau de Tel père, tel fils, cette fois racontée à partir des appareils photos qui sont ponctuellement utilisés dans le film. Formidable instrument de saisie instantanée, l’appareil photo est d’abord mis au service de la main de Ryoata. Il prend de la place, aussi gros que l’appétit de redessiner le monde, « à l’image », dont témoigne l’architecte du film. L’appareil photo n’est pour lui que la première étape d’une reprise de l’image, l’instantané de monde que l’on capture et sur lequel il s’agira d’interposer le dessein afin de reproduire le monde « à son image ». Une utilisation de l’appareil photographique qui ne connaît que la domination, de laquelle, à la limite, les hommes sont exclus.

Ainsi, lorsque Ryoata et Yudai échangent les photos de leur fils respectif, les photos du premier sont le tirage d'un portrait qui ne laisse rien au hasard : c’est l’image de Keita telle que l’a façonnée celui qui met l'œil derrière l’objectif. Peut-être y a-t-il quelque vérité dans ce portrait, ou du moins quelques singularités dont Keita lui-même est ignorant et que le portraitiste avisé a réussi à présenter. Mais il n’empêche que, à suivre l’économie du film, ce portrait se fait bien plutôt le signe de la main-tenue du père. Tout à l’inverse, les photos offertes par Yudai sont des photos de vacances, dont la légende est à chaque fois une histoire vécue. Pas de celles que Keita avait dû inventer, donc, puisque ce sont des photos de famille, chacune soutenue par un souvenir à partager, quand bien même ne brillent-elles pas par leur composition formelle, ou n’entreront dans l’histoire de l’art qu’au titre d’une « esthétique de la quotidienneté dans la première décennie des années 2000 », ou de quoi que ce soit qui appartienne à on-ne-sait-quelles études « socio-esthétiques ».

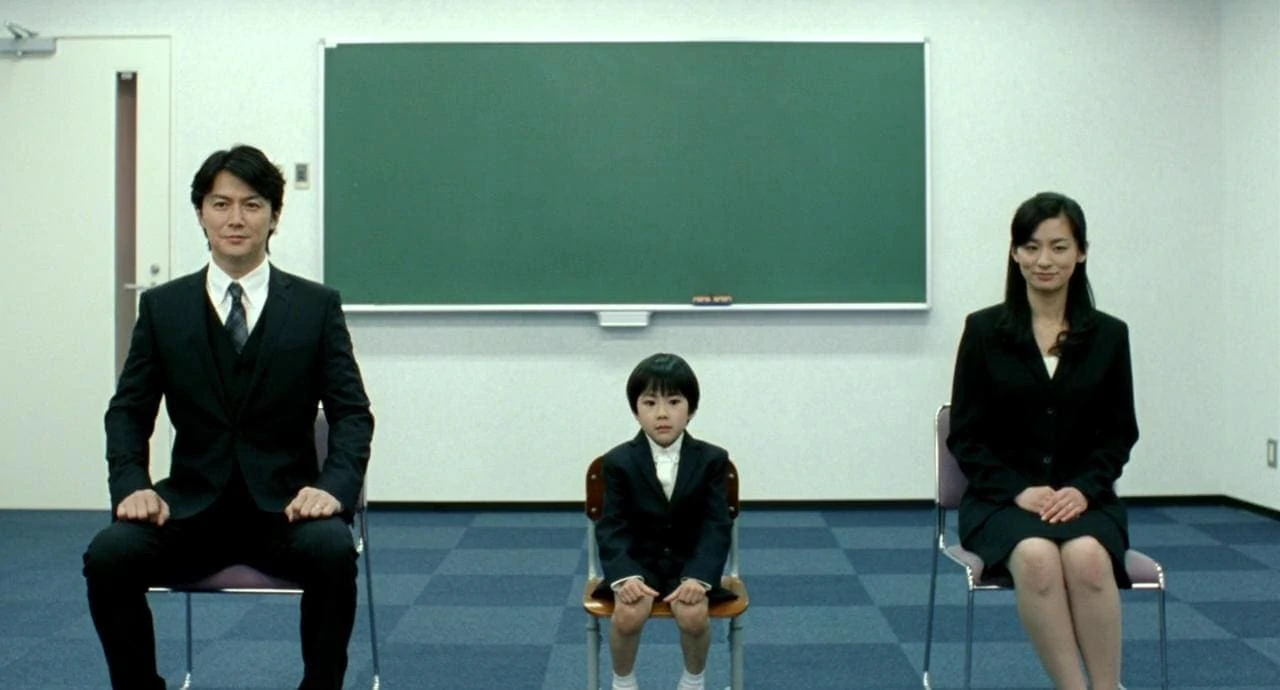

En somme, la première photo fait image, les autres valent souvenir ; la première n’a d’histoire que de l’art, les autres racontent une vie. Qu'il n'y en ait qu'une pour celui qui se fait tirer le portrait - monolithique - n'a rien d'anodin. Néanmoins, il conviendra rapidement de venir casser cette dichotomie par trop rigide rappelant l’antienne de « l’art ou la vie ». Lors de l’échange des enfants, les pères immortalisent une dernière fois les deux familles réunies. L’appareil photo de Yudai est ridiculement petit au côté du puissant reflex de Ryoata, inversement proportionnel à l’amour le plus particulier que chacun trouvera sous l’objectif. Pourtant, pour la première fois, on pourrait dire que ces deux appareils, dont la rencontre demeurait hautement improbable, produisent ici à peu près la même image (celle qui figure en une de cet article). À peu près, car il demeure impossible dans ce plan léché de savoir si l’on fait image ou si l’on fait souvenir : les deux à la fois, comme en témoigne la présence de ces deux appareils dont l’un était mieux outillé pour la vie, l’autre pour l’art.

Appareils photo 2 : Aux mains de Keita

« Tu veux être aimé, ça ne te ressemble pas ! », dira à Ryoata l’un de ses anciens camarades d’école devenu avocat. En effet, être aimé suppose une déprise, ce petit grain de folie dont parlait Deleuze et sans lequel « on ne peut pas aimer les gens ». Un petit grain qui ouvre ce temps lors duquel les gens ne contrôlent plus leur image, ni surtout ne s’essayent par là même à contrôler ce que les personnes alentours en feraient. Ryoata, l’homme de la maintenue, laisse extrêmement peu de trous par lesquels ce petit grain pourrait s’insinuer et le rendre, fut-ce trois secondes, aimable. Car nous l’avons encore peu dit, si cela n’a pas déjà été compris, Ryoata est particulièrement détestable sous une apparente, et néanmoins tant froide qu’autoritaire, douceur. Et le spectateur d’être presque tenté de voir comme un coup du sort favorable le passage de Keita dans l’autre famille. Pourtant, ce dernier ne semble pas y être heureux, malgré les nombreuses scènes où l’on croit que ce quincaillier de Province nommé Yudai pourrait aisément gagner avec le cœur ce que l’architecte de Tokyo a essayé d’obtenir avec de l’argent. C’est la leçon donnée par Keita, tant à son père d’adoption, Ryoata, qu’au spectateur : l’amour repose sur un malentendu ou, plus encore, vous vient dans le dos.

Mal-entendre, mal-voir, c’est ce que travaille à conjurer le maître Ryoata. Et si Keita s’est donné bien du mal à suivre les corrections permanentes imposées par le père, c’est à partir des marges de son autorité et de ce que ce dernier entendait transmettre qu’il a saisi le petit grain de folie par lequel un amour est possible – de la même manière que nous sommes allé chercher dans les marges du film, dans cette réalité « afilmique », ce qui faisait avancer à plusieurs vitesses des histoires parallèles collaborant à la précipitation du très beau final. Dans le même temps, le regard du spectre, bouleversant le régime de visibilité qui prévalait jusqu'alors, et si l'on excepte tous les craquèlements perceptifs introduits par les jeux de différence et répétition, se charge de l'amour d'un fils pour un père : un père qu'il a fallu rencontrer lorsqu'il ne s'obstinait plus à contrôler le monde alentour, lorsque, par un renversement du point-de-vue, il était enfin possible de le voir hors du champ de visibilité que ce dernier ne cessait d'imposer.

La transformation de Keita, de présence spectrale à fils affecté, de rappel d'une réalité afilmique à affirmation d'un autre régime de visibilité qui laisse place à l'amour, se produira après l’échange des enfants. Ryoata regarde les photos prises avec le reflex et en découvre de nombreuses sur lesquelles il apparaît endormi. Prises par Keita, ces photos ne sont pas tant, ou pas seulement, celles du père absent, mais surtout celles d’un lien affectif qui ne peut se produire que par mise en suspens de la fonction de maîtrise du père : il faut que le père dorme pour que le fils puisse l’aimer. C’est dire que les liens de l’affection se tissent malgré l’image que veut renvoyer le père, malgré ce que Ryoata incarne lorsqu’il ne se soutient que de la fonction autoritaire de père. Il en va de l’amour comme de l’apprentissage, qui ne se fait que par des chemins de traverse, malgré ce que le maître croit enseigner, malgré tous les moments où le maître espère confondre dans la tête de l’élève transmission et répétition. On transmet ce qu’on ne sait pas en parlant de ce que l’on croit savoir ; on est aimé non pas tant pour ce que l’on donne, pas même pour ce que l’on croit donner, mais par tout ce qu’on donne sans le savoir. À être tellement dans le contrôle, Ryoata aurait bien fini par ne plus rien donner. Mais toute la beauté du film de Kore-Eda vient de ce qu’il nous montre, précisément, qu’à ce point ultime de rétention de l’image de soi, à ce point d’amabilité le plus impossible qui soit, il reste toujours des failles par lesquelles le grain de folie peut s’immiscer, un lien affectif peut se tisser, même s’il ne s’agit que de rares instants volés au maître qui dort.

Kore-eda, le maître qui s’endort

Ce maître qui dort, c’est aussi Kore-eda qui retire sa caméra d’une histoire qu’il ne doit plus surdéterminer. Le film avait commencé par des oppositions formelles franches répétant tout ce qui séparait les deux familles : tenues soignées contre habits de ville ordinaires, grosse et petite voitures, enfant taiseux contre enfants bruyants, famille monoparentale contre grande famille, ville contre province, éclairages artificiels de Tokyo contre lumière naturelle de Maebashi, appartement luxueux et bien rangé contre quincaillerie pleine de bric et de brocs, monde vu d’en haut contre monde vécu de plain-pied. Il y avait encore ce long travelling aérien qui donnait à voir les kilomètres étendus entre les deux familles, si tout le reste n’avait pas suffi. Un coup d’œil rapide pouvait n'y voir que l'illustration clichée des différences économiques et sociales qui creusent l'écart entre les deux familles, et, qui sait, pourquoi pas une critique du capitalisme. Kore-eda a lui même nuancé cet argumentaire en opposant « la vie moderne d’une ‘famille cellulaire’ qui a coupé les liens avec sa lignée et une vie qui s’inscrit dans une ouverture au monde et au temps. »(8) Quand bien même élargie, l’opposition est à ce point lourdement soulignée qu’elle nous paraît toujours demeurer excessive. Peut-être vaudrait-il dès lors essayer de la comprendre autrement. Une piste : Kore-eda a insisté sur la dimension résolument auto-biographique de ce film, il se pose la question de la filiation et de l’acquis à propos de sa relation à sa propre fille de six ans qui, comme Keita dans Tel père, tel fils, a pris des photos de son père alors qu'il dormait.

L’hypothèse serait alors la suivante : et si Tel père, tel fils nous montrait comment le maître lui-même travaille à s’endormir pour se rendre aimable ? Par « s’endormir », il s’agit ici bien entendu de viser ces moments où, à suspendre la signature épaisse déterminant le sens d’une bonne partie des séquences du film, Kore-eda finit par laisser place. Les scènes d’ouverture seront ainsi d’autant plus clichées que l’on donnera à éprouver au spectateur cette grande respiration de la fin du film. Si la plupart des travellings aériens servent à forcer le trait – montrer la grosse et la petite voiture dans le même plan, nous forcer à comprendre combien le petit est d’autant plus petit que le grand est grand ; montrer combien les familles diffèrent par un long travelling parcourant les kilomètres qui les séparent – le dernier plan s’impose comme une respiration bienvenue laissée au spectateur lorsque le maître s’endort. Alors que les deux familles vont à nouveau se réunir dans la petite maison de province, après que l’échange n’a pas fonctionné et que Ryoata ait compris la leçon donnée par Keita, la caméra s’éloigne en un long travelling arrière. Le maître s’endort et laisse place au spectateur afin de poursuivre l’histoire, ou de la recommencer et d’enfin apprendre à l’aimer. C’est un peu ça le cinéma (comme l’éducation, comme l’amour) : revivre et reconstruire le film (soi-même, l’autre) quand le maître a fini de diriger son œuvre, pour peu qu’il nous laisse de la place (place à laquelle les nombreuses émeutes de réalités afilmiques lancées dans le dos du film ne cessaient de nous rappeler).

Poursuivre la lecture

Autres analyses du cinéma de Kore-Eda

- Guillaume Richard, « Une Affaire de famille : La Maison des Possibles à l'Aube du Printemps », dans Le Rayon Vert, 11 décembre 2018.

- Thibaut Grégoire, « The Third Murder : Substitutions et surimpressions », dans Le Rayon Vert, 9 avril 2018.

- Céline Braud, « L'invention d'un père : Soshite chichi ni naru (Tel père tel fils), d’Hirokazu Kore-eda », dans L'Art du Cinéma, n°97, 2018 (2). Numéro disponible sur le site de L'Art du Cinéma.

Un autre père de cinéma, opposé à Ryoata

- Sébastien Barbion, « Midnight Special, Protéger le fantastique d'une existence », dans Le Rayon Vert, 26 juillet 2016.

Notes