Le Cinéma, Rohmer et l'architecture : à propos de « L'Arbre, le Maire et la Médiathèque »

Avec L’Arbre, le Maire et la Médiathèque, Éric Rohmer met en scène sa conception de l’architecture, mais aussi, en creux, celle du cinéma : « Je préfère le cinéma à tous les autres arts parce qu’il n’a pas un rapport de prédation au paysage ».

« L'arbre, le maire et la médiathèque », un film de Éric Rohmer (1993)

Avec L’arbre, le maire et la médiathèque ou Les sept hasards, sorti en salle en 1993, Éric Rohmer interrompt le temps d’un film sa série des « Contes des 4 saisons », à laquelle il reviendra trois ans plus tard. Le cinéaste filme l’histoire de Julien, ambitieux maire socialiste interprété par Pascal Greggory, qui souhaite doter son petit village vendéen d’une médiathèque rassemblant bibliothèque, discothèque et vidéothèque, ainsi qu’un théâtre de verdure et une piscine. L’initiative a le soutien du gouvernement, un architecte a dessiné tous les plans, mais plusieurs villageois, l’instituteur Marc Rossignol (Fabrice Luchini) en tête, s’opposent farouchement à un projet coûteux et disproportionné, qui exigerait en outre probablement d’abattre l’un des vieux arbres du village de Saint-Juire. Le film montre l’enchaînement de sept « hasards », constituant autant de chapitres annoncés par un carton manuscrit, qui ont conduit le maire à abandonner son rêve de médiathèque et à répartir les collections de livres, vidéogrammes et disques dans des bâtiments existants.

À travers le projet avorté de médiathèque, Rohmer met notamment en scène sa conception de l’architecture, mais aussi, en creux, celle du cinéma.

Un architecte acteur

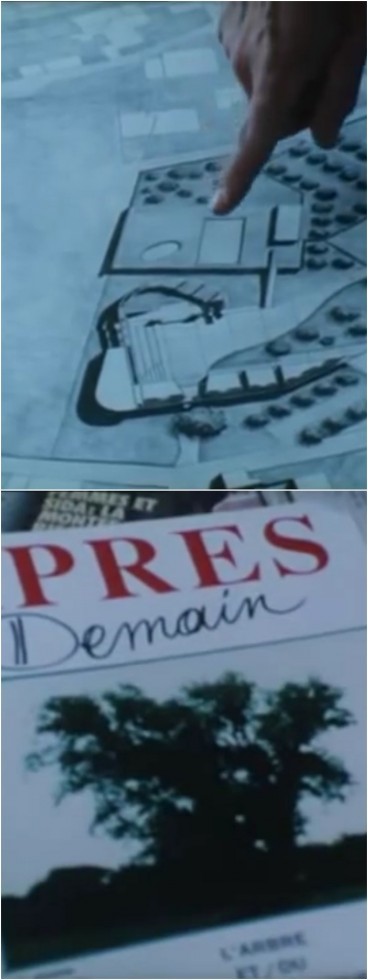

Projet architectural d’ampleur, la médiathèque n’est à aucun moment visible dans le film, car elle ne dépasse jamais le stade du plan d’architecte. C’est d’ailleurs par ce biais que le futur bâtiment est présenté au spectateur. Au chapitre II du film, Julien emmène sa compagne, Bérénice (Arielle Dombasle) chez l’architecte qui a remporté le concours, lequel défend son projet face à la jeune femme dubitative. La scène, d’ailleurs assez longue, peut étonner par la précision de la présentation du projet et le naturel de la discussion entre les personnages. C’est que le rôle de l’architecte Antoine Pergola a été confié à un véritable architecte, Michel Jaouën. Celui-ci, explique Rohmer, « a dessin[é] la maquette de la médiathèque et a dû défendre ce projet précis devant Arielle Dombasle et Pascal Greggory […] C’était une manière pour lui de s’impliquer vraiment dans le film, d’en faire un vrai concours, avec des plans réels, une maquette réelle, un lieu réel, des contraintes réelles, même si tout cela n’était qu’une fiction(1) ».

Michel Jaoüen précisera par la suite que les plans qu’il a créés devaient représenter « un projet un peu surdimensionné par rapport au village, un peu incongru, mais presque possible, ce qui est très typique de la fin des années 1980(2) ». Par la minutie des détails et le recours à un véritable architecte, Rohmer induit l’idée que la médiathèque est possible, réaliste et réalisable, mais aussi inappropriée et indésirable.

L’arbre et la médiathèque, images dans l’image

Avec les plans de l’architecte, la médiathèque devient une image (architecturale) dans l’image (filmique). De cette façon, le cinéaste souligne la concurrence, qui structure le film, entre le bâtiment rêvé par le maire et l’arbre majestueux menacé par cette nouvelle construction. L’arbre apparaît en effet lui aussi sous la forme d’une image dans l’image : il fait la couverture d’un magazine à la suite du reportage de la journaliste Blandine Lenoir (Clémentine Amouroux). Cette mise en écho de la médiathèque et de l’arbre est une déclinaison de l’opposition entre, d’une part, l’amour de la ruralité et d’une nature préservée et, d’autre part, la volonté de rendre la campagne attractive pour les citadins par l'élaboration d’une offre culturelle. L’antagonisme de ces deux positions apparaît dès le titre du film, qui place le maire entre deux mots qui résonnent comme deux choix de société : la médiathèque, urbaine, supposerait la destruction de l’arbre, symbole de la campagne.

Cette opposition se manifeste notamment par la mésentente entre le maire et l’instituteur. Le premier résume sa position à Blandine Lenoir : « Les industriels ne s’installent dans le village que s’il y a un minimum d’animation, non seulement commerciale, mais culturelle, sportive. Les gens n’auront plus besoin d’aller à la ville pour aller voir un spectacle, pour aller nager ou plonger et les gens de la ville seront intéressés au village par tel ou tel spectacle. Ce programme obéit à une double volonté d’enracinement de la population et d’attraction de la population. Il faut absolument sauver la campagne française de la désertification qui la menace ». À l’opposé, le maître d’école déplore qu’avec de tels projets, « dans dix ans, la campagne sera devenue la ville avec ses inconvénients et sans ses rares avantages » et il clame, dans son style théâtral : « Si je n’ai plus mon arbre en face de moi tous les matins, je partirai. Je ne pourrai plus vivre ici. Je partirai, quoi ! »

Arts d’enregistrement et arts d’imagination

Dès 1964 et son court-métrage Les métamorphoses du paysage, Rohmer s’était, comme son personnage de Marc Rossignol, montré inquiet du pouvoir de nuisance de l’architecture. Il explicite cette idée en opposant l’architecture à d’autres arts, et en particulier au cinéma : « Le cinéaste prend le monde tel qu’il est […] ; l’architecte le modifie. Sa responsabilité est effrayante puisqu’il ne peut pas construire sans détruire. […] Les architectes ont un pouvoir qui peut être dirigé vers le bien ou vers le mal. Ce sont les seuls artistes à le posséder. Un peintre n’a pas besoin de détruire les œuvres de ses prédécesseurs pour faire son tableau, un cinéaste ne met pas le feu à la Cinémathèque pour réaliser son film. L’architecte n’hésite pas à le faire, car il fait œuvre dans la réalité.(3) »

Si l’architecture représente pour le cinéaste l’art le plus dangereux, elle n’est en fait que le point extrême des arts d’imagination, que Rohmer oppose aux arts d’enregistrement : « la part mécanique d’un pur enregistrement des choses est la force du cinéma, machine avant d’être art, tandis que la force de la peinture, d’abord art puisqu’obligé de transposer, de décrire, de métaphoriser, de représenter un paysage au lieu de l’enregistrer, est une puissance d’imagination qui me gêne davantage. J’aime mieux regarder un paysage que de le voir représenté sur un tableau. […] je préfère le cinéma à tous les autres arts parce qu’il n’a pas […] un rapport de prédation au paysage.(4) »

À la lumière de ces déclarations du cinéaste, la présentation de l’arbre et de la médiathèque par le biais d’images dans l’image est d’autant plus significative. L’arbre est en effet représenté par une photographie, soit un art d’enregistrement, qui se contente de montrer ce qui est sans modifier le paysage, tandis que la médiathèque apparaît via des plans d’architecte, soit l’art d’imagination qui représente le sommet de la « prédation du paysage ». Les deux représentations s’inscrivent également dans des temporalités opposées. Roland Barthes souligne en effet que la photographie dit toujours un « ça a été(5) » : le cliché rend compte de quelque chose qui a été présent. Les plans et maquettes d’architecte, au contraire, ne constituent qu’une étape préalable à la construction du bâtiment (qui n’aura finalement pas lieu dans le film). La photographie montre un passé qui risque de disparaître tandis que les plans de la médiathèque laissent voir un avenir menaçant.

Le triomphe de l’arbre

Le film ne donne à voir la médiathèque que par les plans exposés chez Antoine Pergola ; elle ne dépassera jamais le stade de l’image dans l’image filmique. Invisible ou presque, le bâtiment est pourtant au centre des discussions de L’arbre, le maire et la médiathèque. Un même plan revient souvent lors de ces dialogues : celui du pré au milieu duquel trône l’arbre que la médiathèque est censée remplacer. Ce plan ouvre le film, puis plusieurs autres vues du pré scanderont l’histoire, notamment lorsque le maire explique le projet de médiathèque à sa compagne Bérénice (chapitre II), ou lorsque l’instituteur se rend dans le pré avec sa femme et sa fille et conteste le projet au nom de la beauté du lieu (chapitre III), ou bien encore lorsque Blandine, en reportage à Saint-Juire, prend des photographies de l’arbre (chapitre IV), qui feront la une de son magazine.

Alors même que la médiathèque est l’objet central des discussions, c’est l’arbre seul qui est visible et c’est même lui qui illustre les discours sur le futur centre de loisirs et de culture. Ce plan sur l’arbre utilise ce qui fait selon Rohmer le caractère même du cinéma : art d’enregistrement, celui-ci ne peut montrer que ce qui est : l’arbre, et non la médiathèque. La récurrence du même plan souligne avec une pointe d’ironie la stagnation du projet architectural, jusqu’à son abandon définitif.

Ainsi le paysage rural l’emporte-t-il sur les constructions urbaines. Quant au cinéma, il enregistre cette défaite (provisoire ?) de l’architecture mégalomaniaque et la donne ensuite à voir au spectateur, non sans un certain plaisir. L’enregistrement du réel n’implique pas forcément l’impartialité.

Notes