« Rocky IV : Rocky vs Drago » de Sylvester Stallone : Revoir l’Amérique

Pour les 35 ans de Rocky IV (1985), Sylvester Stallone, acteur-réalisateur, avait décidé du remontage du film, avec l’idée sous-jacente selon laquelle chacun de ces films devrait être le reflet de sa carrière : Over The Top, au sommet, en 1985, Rocky IV montrait un acteur dans toute son outrance, au faîte de sa gloire, quand Rocky vs Drago, la version remontée (2021), ferait entrer le poids lourd en période de vache maigre, pleine récession/totale dépression, un taux de change hormonal à la baisse, un Rocky frugal version décompression. Question : Rocky IV remonté serait-il un Rocky IV démonté ? Notamment, cette version remaniée, plus intimiste, moins polarisante, ne transmuerait-elle pas Rocky en figure moins populaire, lavant son sel de son gros, Rocky qui avait pourtant été érigé en héros de la classe ouvrière (David Da Silva), l’occasion de repenser dans le même temps le rapport de la figure de Rocky à l’Amérique comme au politique ?

Ce qui est vu

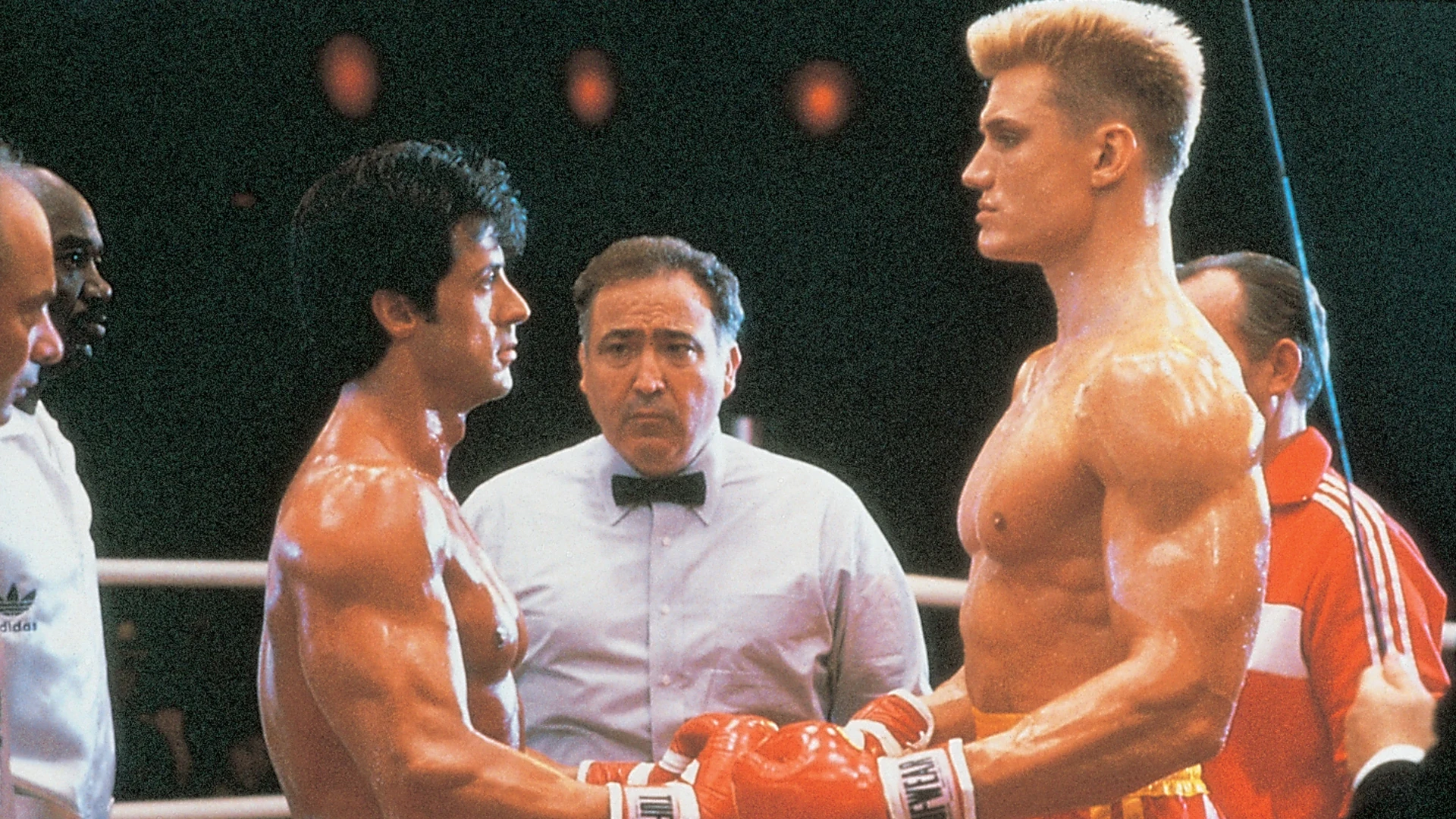

Si la durée du director’s cut est quasiment la même que celle de la version initiale (environ 1h30), ce sont tout de même 38 minutes de temps supplémentaire ajouté dans Rocky vs Drago, puisque le remontage a permis à Sylvester Stallone d’en retrancher pratiquement autant (notamment les scènes jugées vulgairo-clinquantes par Sylvester Stallone avec le robot comme avec le si volubile Paulie [Burt Young], de même que tout ce qui était trop manichéen en termes politique disparaît de la version remontée), le film glissant davantage vers le reste de la saga, notamment ses épisodes 1, 2 et 6. Ce qu’il perdrait en vulgarité, il voudrait le gagner dès lors en subtilité et philosophie stallonienne, à bien comprendre les laudateurs du film (1). Si davantage de présence est conférée aux autres personnages, Adrian (Talia Shire), Apollo Creed (Carl Weathers), Ivan Drago (Dolph Lundgren), ce que Sylvester Stallone avait initié dans La taverne de l’enfer (premier film écrit et réalisé par Sylvester Stallone, en 1978), se trouverait, selon la critique, au cœur du film, soit la solitude du personnage, un film qui se voudrait plus proche, ce faisant, de ce que Sly serait aujourd’hui plutôt qu’en 1985. Au milieu de cette redistribution des rôles comme des thématiques, le film s’articule ensuite sur deux scènes de combat dantesques entièrement refaites également, rendant l’impact des coups sur les corps encore plus impressionnant que dans la version initiale, sans doute comme John Rambo est un film américain ultra-violent, c’est-à-dire un film italien des années 70, Sly ne faisant jamais mieux au cinéma que lorsqu’il filme son propre corps comme sa propre légende.

Dans le même temps, Rocky vs Drago dédramatiserait, dit la critique, la guerre froide, semblerait plus proche de ce que Sylvester Stallone aurait toujours voulu dire, soit être plus intimiste, le film étant plus tactile, chacun prenant le temps du témoignage de l’affection, un film du monde d’avant, Kramer contre Kramer d’avant la séparation (Robert Benton, 1979), avec, en dernier plan, le rapprochement Rocky/Drago, sans doute le plan le plus symbolique du film sur ce terrain, qui doit être vu en contrechamp de l’image du carton du début de Rocky IV, en 1985, ces deux gants de boxeur, l’américain, le soviétique, explosant à leur contact. À cet égard, si Ivan Drago est toujours aussi avare de son temps de parole, Sylvester Stallone a conféré davantage d’épaisseur aux expressions du boxeur dans ce Rocky IV remonté, précisément se concentrant sur son regard, pour le laisser pénétrer sans doute plus avant celui des spectateurs. De même, et pour en terminer avec ce qui serait vu dans cette version remontée du film, Sylvester Stallone a, il est vrai, autant retravaillé la scène d’introduction que sa conclusion.

Concernant l’ouverture du film, après son match contre Clubber Lang (Mr. T), le voit-on en effet revenir sur les marches de Philadelphie pour se questionner, un énième flash-back s’articulant sur la fin de Rocky III, flash-back comme une constante de la saga, le Rocky suivant débutant toujours par le précédent, puis s’ensuit une ballade de nuit dans les Streets of Philadelphia, qui ouvrirait le film non pas tant sur un événement glorieux (la victoire de Rocky sur Clubber Lang) que sur un moment de doute. Réciproquement, le combat final tout comme le discours terminal de Sylvester Stallone sont-ils entièrement remontés, de sorte que tout le contrechamp de ce discours changerait, selon la critique, complètement de sens : dans le Rocky IV originel, il était insisté sur des figures individualisées du public soviétique, où chacun finissait par applaudir Rocky, y compris les chefs du parti, montrant, s’il fallait, toute la supériorité de l’Amérique sur son ennemi juré. Dans Rocky vs Drago, le contrechamp, par sa différence, s’articulant sur des plans de foule autant que sur la solitude des personnages, modifie effectivement l’attitude du Kremlin (qui quitte désormais la salle en lieu et place d’applaudir Rocky). De la sorte, d’un même matériau, Sylvester Stallone serait parvenu à trouver un sens légèrement différent car, malgré tout si Stallone is Stallone, la bannière étoilée toujours aussi fièrement montrée, le plan final ne se terminerait pas sur un Rocky glorieux, mais celui qui, de dos, quitterait la lumière pour l’obscurité, Rocky s’en allant vers le crépuscule qui l’attend, quittant la salle de boxe accompagné d’Adrian et son entraîneur en une marche toute funèbre. La suprématie américaine serait sans doute toujours présente, mais une supériorité dont les couleurs seraient passées, une supériorité seventies, qui correspondrait à l’époque. Une distance retrouvée lors du passage de Rocky, dans la version remontée, devant la commission américaine pour valider le match contre Ivan Drago, en URSS, ce qu’elle refuse, qui ferait lorgner le film du côté du cinéma de Clint Eastwood : l’institution, au sens large du terme, ne pourrait jamais comprendre la psyché d’un individu américain, qui ferait non pas un choix patriotique mais d’ordre émotionnel.

Ce remontage de Rocky IV doit être l’occasion favorable de revenir sur une saga qui fait autant l’objet d’une fascination que d’une répulsion, en se demandant si, finalement, ce mouvement de fascination/répulsion ne constituerait pas l’un des aspects moteur du film, sur la portée duquel il faudrait s’interroger ?

À cet égard, si l’intellectuel éprouve pour la boxe « une fascination un peu honteuse », considérait le philosophe Alexis Philonenko, qui s’y connaissait, qui a pratiqué ce si noble art comme il a écrit une Histoire de la boxe, ouvrage que les intellectuels fonctionnarisés ont trop souvent ignoré, intellectuels de l’intelligence mise sous cellophane universitairement, le cinéphile/cinéphage/spectateur, non plus simplement l’enfant à qui on ne l’a ferait plus, devenu adulte, ne rangerait même pas Le film sur la boxe, The Big One, Rocky IV, comme peut-être la saga dans son ensemble au rang des menus plaisirs coupables de la vie cinéphilique : il nierait même, peut-être, en avoir vu ne serait-ce qu’un seul. À tout le moins, il assumerait sans doute le premier de la série des Rocky, réalisé par John G. Avildsen en 1976 voire le 2e du nom, réalisé par Sylvester Stallone lui-même (1979), mais serait dans le déni pour les suivants, sauf une tendresse pour le 6e round, Rocky Balboa, en 2006, tourné toujours par le docteur es ring, Sylvester Stallone, dont la sincérité ne pourrait jamais être niée derrière la caméra, sincérité qui sera toujours une naïveté s’ignorant, qui ferait au minimum la qualité de l’acteur-réalisateur Stallone, à l’instar, sans doute, mais mieux pourvu cinématographiquement, de Mel Gibson. Mais, à ce petit jeu où il faudrait apprendre à compter sur ses doigts, 1, 2, 3, promenons-nous dans la saga, 4, 5, 6, pour se retrouver au tapis, on ne dénombrerait plus les mots pour mettre hors d’état de nuire et hors le ring les autres films de la saga, un rejet sans plus de rounds supplémentaire, Rocky out dès les premières secondes du combat cinéphilique, joute verbale sans limites, coup sous la ceinture, un combat de rue notamment pour le 3e de la série, Rocky III, L’œil du tigre, qui serait kitscho-raciste quand le 4e serait délirant, le 5e, hors catégorie cinématographique, film de série moins Z, quand le 6e retrouverait l’humilité des débuts, Creed I et II étant pour leur part le plus souvent considérés comme des excroissances non naturelles de la saga, des bâtards cinématographiques, même s’ils porteraient sur la thématique de la famille bien comprise sur le plan de la philosophie stallonienne. Rocky réprouvé, Rocky ignoré, la plus grande violence étant toujours l’indifférence, quand d’autres, en gros, le populo, le porterait aux nues. Quel est donc ce curieux objet cinématographique de fascination-répulsion ? Lacan disait que toute condamnation comporte toujours une bonne part d’envie. On voudrait bien comprendre que l’enfant comme l’adolescent y ait vu un Marvel avant l’heure, un revengeur de l’Amérique, mais après ? Faudrait-il ne jamais revenir sur ses premiers amours cinéphiliques ? C’est pourtant ce qu’a tenté l’acteur-réalisateur Sylvester Stallone, remontant son Rocky IV, sans doute, selon lui, le plus problématique de la saga, pour l’en expurger de certains passages, le nettoyer essentiellement de la présence de Paulie le mécréant comme de surmonter la charge trop idéologique du film, le méchant bloc de l’Est contre Mickey/Apollo Creed/L’oncle Sam paradant à l’Ouest dans son habit de lumière au son soûlé d’un Living in America interprété par James Brown cheveux défrisés. Coppola, dans son ultime version cut (2019) avait nettoyé Kurtz de son mythe, lui qui ne paraissait qu’en clair-obscur dans la première version d’Apocalypse Now (1979), lui conférant davantage la parole dans la version remaniée, ce qui du mythe le constituait alors en prophète-diseur-de-bonne-aventure, un prophète de plus, le débarrassant de son aura et, peut-être malheureusement, autant de son mystère. Qu’est-il donc arrivé à Sylvester Stallone, pour sa part, remontant son Rocky IV ? Aurait-il souhaité rendre son Rocky plus crédible aux yeux de la cinéphilie comme aux siens propres, le laver de ses péchés reagano-imbéciles, prenant le risque de dépopulariser son film ?

Pourtant, et si tel est le cas, Sylvester Stallone aurait dû peut-être se montrer plus conséquent, avoir davantage confiance dans sa première version, Alexis Philonenko le répétant : la boxe passionnerait autant les intellectuels que les écrivains. C’est ainsi que Cocteau, pour sa part, voyait en Cerdan une figure de l’Antiquité : « Cerdan, c’est l’Odyssée, Homère, l’intrusion de la tragédie grecque dans l’art du duel », Cocteau qui prendra sous son aile le champion Al Brown, espérant, en vain, le tirer de ses démons. C’est encore Hemingway qui s’adonnait au pugilat, celui-ci ayant remplacé l’état de nature chez le romancier : les tabous levés, le boxeur frapperait l’autre comme s’il s’agissait de viande vivante quand le Rocky des débuts frappait la barbaque des abattoirs dans lesquels il travaillait. Une fascination qui remonterait à l’Antiquité, dont les premières traces se trouveraient chez Homère, Virgile, Pindare (dans ses Olympiques), qui aurait fait, pour ce dernier, le récit de ce type de combat que les Grecs aimaient, qui se pratiquait avec des courroies autour des mains, les cestes, qui étaient hérissées de plaques de fer ou de plomb, provoquant de terribles blessures au visage.

Une fascination consacrée, cinématographiquement, par Chaplin, dans une scène des Lumières de la ville (1931), mais déjà, auparavant, dans The Champion (1915) comme dans Le dernier round de Keaton (1926), mais surtout plus tard par le Raging Bull de Scorsese (1980), comme sans doute le Ali de Michael Mann (2001) autant que la boxe dans sa version féminine par Eastwood, dans Million Dollar Baby (2004) ou encore dans le documentaire de Leon Gast, When We Were Kings (1997), toujours à propos de Mohamed Ali dont Philonenko dira toute son admiration. Une consécration par la littérature autant que par le cinéma, mais concernant Rocky, il y aurait comme Malaise dans la civilisation, ce que reconnaîtrait implicitement Sly remaniant son film. Un rejet, notamment et essentiellement, du Rocky IV, que le remontage s’efforcerait précisément de dissiper. Comment expliquer ce malaise ?

Le critique de cinéma-Youtuber-passeur Samir Ardjoum s’est efforcé, il y a peu, d’aller à contre-pente, affrontant ce qui a barre sur nous, à propos de ce déni, en consacrant deux émissions à la saga Rocky, l’une en invitant d’abord Cin’Eddy (animant l’émission cinéma Querelles sur Youtube), fervent admirateur/supporter des Rocky, ensuite Quentin Victory Leydier, à propos de son très stimulant ouvrage sur Rocky Balboa, Retour à Philadelphie, un livre aux allures de coming out, comme l’explique l’auteur : assumer Rocky sans plus avoir à en rougir.

Rocky mal vu

Ce rejet proviendrait d’abord, peut-être, à écouter les différents intervenants, d’une double méprise à l’égard de la saga.

Première méprise, Rocky, avant tout, ne serait pas un film de boxe. Il y aurait erreur sur la marchandise. On ne saurait donc adresser à Rocky un coup sous le menton. Pour Cin’Eddy, Stallone aurait pu tout aussi bien incarner un joueur de polo, le propos n’y aurait rien changé. Rocky, jeu de jambes infaillible, marche philadelphienne assumée, transgressant d’emblée le cours des choses, se jouerait en dehors du ring. Rocky ne serait pas un film sur Rocky, un autre Rocky célèbre, Rocky Marciano revisité façon L’étalon italien (Morton Lewis, 1970). Rocky serait un film sur la famille, pas celle de la Cosa Nostra, mais de la Casa Nostra : en 1976, si la guerre du Vietnam est perdue, l’Amérique défaite, demeurerait et malgré tout la famille, la sainte famille, l’histoire d’une unité qu’il s’agirait de tenir dans chacun des épisodes, même après la mort tragique d’Adrian, quand bien même le fils serait ignoré par le père (Rocky V) ou le fils ignorant le père (Rocky Balboa, ultime épisode de la saga).

De ce point de vue, Rocky I serait d’abord l’histoire d’un immigré façon Kazan dans America, America (1963), les espoirs reçus en sus, le récit d’un individu qui deviendrait quelqu’un, réalisant le vieux « rêve » américain : n’importe qui pourrait devenir quelqu’un, ou plutôt, quelqu’un pourrait devenir personne aux États-Unis, Nobody, au sens de tout le monde, c’est-à-dire, certes un être au destin exceptionnel mais qui, comme le commun, se serait levé d’entre les morts seul. De ce point de vue, Rocky serait l’envers d’Ulysse, que plus personne ne reconnaît à la fin de son voyage sauf son chien, malgré son retour parmi les siens. Car Rocky a sans doute perdu le match contre Apollo Creed, le champion en titre, l’Amérique la guerre du Vietnam, mais, plus important, America is America, elle demeure une famille ; reste la valeur cardinale familiale comme territoire enclos et inattaquable, à l’instar de ce que dessine comme il le cartographie le ring, soit un pré-carré, au sens militaire du terme, qu’il s’agira toujours de défendre face à l’adversité. Et Rocky d’appeler, à ce titre, comme un symbole et de façon gutturalo-inoubliable dans la version française du film, Adrian sur le ring, ce thème de la famille qui deviendra central, plus tard, dans Creed I et II. Une histoire de famille à (re-)construire dans les premiers épisodes, comme une nation se refait santé, donc, quand David Da Silva, qui a fait du populisme au cinéma le centre de sa réflexion (2), envisage les personnages joués par Sylvester Stallone au sens large du terme (c’est-à-dire dans Rocky et Rambo inclus) un Héros de la classe ouvrière(3), un « humaniste », s’efforçant, dans ses ouvrages à une contre-lecture du cinéma stallonien, défaire les clichés.

À cet égard, donc, la boxe ne servirait que de pré-texte, en son premier sens, étymologiquement : la boxe serait un motif spécieux mis en avant dans la série afin de cacher le motif réel d’une action autrement plus essentielle. Comme le meilleur du film noir, le « sur-western » (Bazin), ou les comédies de remariage, Rocky parlerait d’autres choses, son champ serait hors champ, son hors champ plein champ. Ce qui est caché serait ainsi au premier plan : où comment un individu, hypostasiant l’auguste peuple américain jusqu’à lui conférer l’être, renaîtrait en permanence de ses cendres : Rocky philosophe, du moins Rocky délivrant une philosophie de vie, selon David Da Silva, gravissant les marches du temple de Philadelphie, semblerait rejouer, en effet, levant les bras au ciel, la scène primitive de la naissance des États-Unis, Philadelphie étant le lieu où ce qui n’était qu’un ensemble de forces qui tendaient à l’union, treize colonies sous le joug britannique, deviendront enfin un véritable pays, les États-Unis d’Amérique, pour la première fois de leur histoire, le 4 juillet 1776, accédant enfin à la majorité sur la scène internationale, les treize colonies se déclarant indépendantes, prêtes, bientôt, à l’instar de Rocky Balboa dans l’épisode IV, de partir à la conquête du vieux continent jusqu’à mener l’assaut contre le grand méchant ours soviétique, ce sur quoi il faudra s’attarder plus tard.

De ce point de vue, le remontage de Rocky IV opéré par Sylvester Stallone donnerait, pour partie, raison à cette lecture faite par la critique. Pour partie seulement, car, si dans le making of du film, aussi long que la version remontée, Sylvester Stallone regrette la mort d’Apollo Creed dans Rocky IV première mouture, lors de son combat avec l’insubmersible Ivan Drago, considérant qu’il aurait fallu laisser davantage de place à son entraîneur-acolyte, Sylvester Stallone recentrera, conséquemment et en effet davantage le film sur sa relation avec ce dernier, développant une conception élargie de la « famille » stallonienne, de même que le temps imparti à Adrian est revu à la hausse. Cependant, ce recentrage amico-familial, famille entendue largo sensu, se fait dans le même temps au détriment de la famille entendue stricto sensu, puisque dans la version remontée, ce qui est concédé à Appolo Creed est soustrait symétriquement au personnage de Paulie, dont les punchlines plébéiennes sont retranchées de leur gras dans la version remontée. Sylvester Stallone a sans doute voulu, ce faisant, nettoyer le film de son pendant racisto/racisant droitier aux allures reaganiennes. Un choix qui, s’il peut s’expliquer par une intention louable, engendre peut-être dans le même temps une confusion quant à la portée dite populaire du film. La figure de Paulie était censée incarner, en effet, dans la saga, le personnage du redneck urbain, rat des villes, un déclassé, ouvrier assumant sa ventripotence, censé provoquer l’identification du mâle blanc US en manque de reconnaissance. Mieux : Paulie, personnage populaire du film, à l’instar de Mickey l’entraîneur, représentait à l’écran une figure récurrente du cinéma US, le philosophe de comptoir, la sagesse populaire, une figure que l’on trouverait autant chez D. W. Griffith, King Vidor que Clint Eastwood, mais aussi, par exemple, chez Spike Lee, dans son Do The Right Thing (1991), incarné par ce curieux animateur de radio/animateur de vie, délivrant ses sentences comme ses bons et mauvais points depuis son micro comme depuis la hauteur de sa fenêtre surplombante, incarné à l’écran par Samuel L. Jackson. Ce faisant, en débarrassant le film de la figure de Paulie, Sylvester Stallone le philosophe, selon David Da Silva, ne ferait-il pas mentir David Da Silva : nettoyé le film de la présence d’un personnage populaire, Sylvester Stallone, qui entendait sans doute rehausser son film à une forme de dignité cinéphilique, n’aboutit-il pas dans le même geste à l’indignité, débarrassant Rocky de Rocky, rendant insigne le populo ? Il faudra, aussi, y revenir en conclusion.

Seconde méprise, selon la critique, ce qui est montré au premier plan ne serait pas visible y compris les scènes de boxe, qui montreraient combien Rocky ne serait pas une saga sur le noble art. Tout ce que la boxe compte de repères y serait en effet évacué. Les combats de Rocky, par leur extravagance, ne seraient pas de véritables combats de boxe. Même pour les admirateurs du champion, Rocky ne ferait pas de boxe car nul n’aurait jamais vu pareil boxeur. Pourtant, et à l’inverse, le décor du film comme son contexte inviteraient à n’y voir qu’un film de boxe : un type sorti tout droit des bas-fonds, qui fricoterait avec les truands dans Rocky I, un quartier qui ressemblerait à celui dont est originaire Sylvester Stallone, à New-York, Hell’s Kitchen, les poubelles de l’enfer, un New-York sale, New-York façon Taxi Driver (1976), un New-York d’avant Rudolph Giuliani, le New-York du Nouvel Hollywood, avec un beau-frère symbole qui aurait le verbe haut comme la posture des zincs, Paulie le beauf, racisto-macho mais Paulie aussi fidèle que le chien attaché à son maître, bref Rocky aurait pourtant toutes les apparences du modèle sociologique du boxeur.

Mais, las, Rocky ne serait cependant ni un film sur la boxe (au sens où le spectateur assisterait à des matchs de boxe) ni un film pour la boxe (qui en défendrait les vertus), pas moins un film de boxe (qui en présenterait la technique). Pour les boxeurs, Rocky, en effet, ne saurait pas boxer. Il ne serait pas boxeur : il n’esquiverait pas les coups, ne les encaisserait pas dignement mais bloquerait tout avec le nez, qui est pourtant la grande faiblesse du boxeur, chasserait les coups comme les esprits avec le menton, sans aucune garde. Ne bloquant pas les coups, il prendrait tout ce que le monde dragonien comme n’importe lequel de ses adversaires lui jetterait à la figure, gueule ouverte aux quatre vents soit, a priori, tout ce dont le simple débutant boxeur se préserverait à l’exercice sur le ring. Rocky aurait encore beau s’évertuer au combat, il n’apprendrait rien sur la technique de boxe, sauf à se garder de ses pseudo-enseignements. Rocky, au mieux et a minima serait un film sur ce qu’il ne faut absolument pas faire en pratiquant la boxe, un anti-manuel pugilistique.

Dans le même ordre d’idées, achevant l’idée que la saga porterait sur la boxe, curieusement, l’arbitre ne servirait strictement à rien durant les matchs. Or, l’arbitre est pourtant, et au contraire, essentiel au déroulement d’un match de boxe. Pour prendre un seul contre-exemple à ce qui serait montré notamment dans Rocky IV, lorsqu’un boxeur encaisserait plusieurs coups sans réagir, l’arbitre interviendrait aussitôt afin d’arrêter le match, ce qui n’arrivera jamais dans Rocky IV. À cet égard, Rocky IV, tout comme le III, seraient emblématiques de cet anti-réalisme sans commune mesure. Rocky prendrait nombre de coups, tomberait, se relèverait, continuerait le combat quand, a contrario, un seul genou à terre, et le combat serait arrêté par l’arbitre dans la vraie vie d’un match de boxeur. L’adversaire se retrouverait alors dans l’obligation de se rendre dans le coin neutre du ring et celui qui est tombé serait aussitôt compté. L’arbitre, au premier chef, protégerait donc les boxeurs. La boxe ne serait pas la corrida. La boxe n’aurait pas pour objet la mise à mort. Or, c’est pourtant ce qui semble se produire, notamment dans Rocky IV, qui devient un film sur l’expérience imminente de la mort, comme dans la série des Rambo : une mise en péril de son corps, mais pour savoir en revenir, dont la clé explicative est délivrée dans le 6e épisode de la saga lorsque Rocky monologue avec son fils, entonnant lyriquement que la vie, ce n’est pas Somewhere Over The Rainbow chanté par Judy Garland, un purple day permanent, arc en ciel dont des oiseaux imaginaires auraient su trouver les branches. Non, la vie cognerait. La vie ferait mal. Ce qui importerait, dès lors, mon fils, et tu seras un homme : aller au combat, non pas simplement pour gagner, mais continuer d’y aller tel Sisyphe gominé pour se relever sans cesse et de façon permanente. Finalement, Rocky ne serait tellement pas un film de boxe qu’il ferait mentir Alexis Philonenko, pour qui, si la boxe apprendrait à abattre un homme, elle n’apprendrait jamais à construire une vie.

Pourtant, dans le même temps, tout semble tellement réel dans la saga : un pauvre type quasi illettré, qui ne s’en cache jamais, se construisant à la seule force de ses poings. Mais ce réel serait un drôle de réel : ce qui serait vu à l’écran demeurerait invu, Sylvester Stallone s’efforçant lui-même de sauver le soldat Ryan remontant son film pour montrer ce qui en avait été impensé. Le réel, selon les défenseurs du film comme son remonteur Stallone himself, ne serait donc pas ce qui est vu, qui ouvrirait une brèche sur l’imaginaire plutôt, qui provoquerait une confusion entre le réel et l’imaginaire, ce qui serait proprement le registre du fantastique. Si, à l’évidence, Rocky IV, première version, pourrait apparaître comme un super héros, il faudrait tenter d’explorer cette voie à partir de l’idée que Rocky IV développerait un fantastique de type singulier, un fantastique-naturel, qui produirait un espace de confusion à la fois refusé et désiré, qui pourrait peut-être expliquer, in fine, cette forme d’adulation-rejet de la part des spectateurs comme des critiques, à laquelle la version remontée du film participerait.

Ce qui est invu

L’invu est défini par Jean-Marie Mondzain(4), à propos d’une réflexion sur le statut des images, comme étant non pas tant l’invisible mais ce qui serait en attente de débat au sein de la communauté. Qu’est-ce qui serait donc invu, à cet égard, dans la saga des Rocky, que s’efforcerait de mettre davantage en lumière Rocky vs Drago ?

Ce qui serait en débat, selon Sylvester Stallone lui-même, serait la façon dont, notamment, son Rocky IV, réalisé pourtant par lui-même, aurait été mal perçu, ou, pour demeurer dans le registre du vocabulaire emprunté à Jean-Marie Mondzain, inperçu, soit un film d’ultra-droite, conservateur au possible, reaganien ardemment, racisant par moments, précisément, tout ce dont, au cours d’entretiens, Sylvester Stallone se serait défendu d’avoir mis en images(5).

Pour répondre de ce malentendu, il faudrait d’abord partir de la couche phénoménale la plus évidente, comme des lieux les plus communs à propos de Rocky, dont il a été fait, il est vrai, tour à tour, et anachroniquement dans un premier temps, un reaganien d’avant l’heure (pour les deux premiers épisodes de la saga), comme un personnage du revival d’Hollywood, signant, avec Lucas et ses confins galactiques comme Spielberg affublé de son requin, la fin du Nouvel Hollywood, un cinéma qui en aurait terminé avec la gueule de bois des années 70. Rocky serait dès lors, notamment dans son 4e versant, ce nouvel héros d’une Amérique proprette, le retour à l’écran d’une Amérique des années 50 glamourisée, Rocky dispensateur des biens et des maux de la société consumériste qu’un Douglas Sirk avait déjà mis en tête de gondole du cinéma US. Une présentation qui, certes, manquerait les deux premiers épisodes de la saga dans sa fureur accusatrice, mais collerait également de façon imparfaite aux Rocky III et IV, selon Sylvester Stallone. Mais comment répondre sur le terrain des intentions de l’acteur-réalisateur, sauf à se croire capable du pouvoir de sonder les reins comme le cœur de l’artiste, ce dont chacun devrait bien se garder ? Répondre d’emblée que tout discours, y compris le mien, comporte toujours une bonne part d’inconscient (Michel Foucault) : le dit comporterait toujours une bonne part de non-dit, à charge de mettre alors en place une méthode, une généalogie dira Foucault, pour ma part, un terrain d’expérimentation possible propre non pas à révéler la vérité sur un film, ce dont je me considère être proprement incapable, plutôt, tenter une proposition dont la seule valeur serait de tester sa pertinence.

À cet égard, l’expérience la plus commune, c’est aussi celle du spectateur qui, regardant le premier Rocky, sait d’avance que sa logique narrative sera dupliquée à l’infini et, tout en le sachant, tout en devinant ce qui se joue dans ce cinéma de montagnes russes, ascension/déclin/ascension/déclin…, ne se laisse pas moins prendre par l’harmonique de ce chant, se laissant gagner par les enjeux du film comme l’émotion qui vient. Que s’est-il donc produit ? En effet, comment expliquer cette évolution de Rocky, précisément, ce souci de l’Amérique vraie dans les deux premiers épisodes, où Rocky semble l’incarnation vivante d’une real song de Bruce Springsteen, où comment après le Vietnam chacun peut renaître, Born in the USA chantait le boss, ce souci de montrer à l’écran l’urbanité, dans toute sa virilité moche durant les Rocky I et II ? Mais au fur et à mesure de la saga, l’Amérique, à travers le personnage de Balboa, deviendrait surréaliste, symbolisée par le caractère extraordinaire, pour ne pas dire délirant, des matchs de boxe. Une Amérique chic, qui à vouloir faire choc ferait toc. Sans doute faudrait-il d’abord reprendre la saga par l’histoire de la boxe anglaise, qui sera toujours l’opéra du pauvre.

La boxe anglaise, telle qu’elle est pratiquée à la fin du XIXe siècle, était d’abord conventionnellement austère, puis elle a été progressivement sacralisée. Un décorum a été créé. Avec les drapeaux, les postures martiales, les hymnes, etc., la boxe a ainsi été « nationalisée », de sorte que les boxeurs soient devenus les représentants de leurs peuples respectifs. Dans ce cadre, la violence pure n’existerait plus, elle serait désormais habillée par des symboles, ce que rendrait essentiellement Rocky IV. Précisément, dans sa première mouture, Rocky serait tout du côté de l’homme-effort bien monté, travailleur mi-stakhanoviste mi-libéralo consumériste autant que dans le registre de l’émotion quand l’émasculé Drago serait machinique, dénué de toute forme d’expression comme de sentiments, simple mécanique aux ordres, ce que la version remontée du film s’efforcerait de mieux rendre dans son jus, conférant au russe Drago un véritable discours afin de le rhabiller pour l’hiver en humanité (sept minutes de temps de parole).

Ce que s’efforce de corriger Rocky vs Drago, c’est de montrer ce moment où l’homme devient énergie cinétique, mouvement déplié en lui-même, à lui-même sa seule loi, qui permet de comprendre en quoi Rocky ne cherche pas à être réaliste. Un homme dont la musculature le transmue en homme statue, forme sous laquelle il apparaîtra, effectivement, durant la saga. Homme machine, homme optique plutôt, le corps de Rocky devient une machine optique, un œil qui sait tout, qui voit tout, un œil-peuple. Il peut bien être éborgné, l’œil gonflé, ses sens ne lui servent plus à rien. Il devient lunette optique, réalise son désir quand, dans la vraie vie d’un boxeur, celui qui aurait les yeux gonflés, ne pourrait plus avancer.

Rocky, c’est aussi, en quelque sorte, l’espace reconfiguré, le road movie repensé. La pratique du jogging naît aux États-Unis, durant les années 60 : après tant de frontières repoussées, il faut parcourir dorénavant l’espace par le corps. Rocky, c’est l’histoire de ce road movie remodelé mentalement, c’est L’aventure intérieure ou comment faire son trip depuis son corps, en repousser les frontières comme Rocky voyage en terre soviétique. Après la conquête du sol, puis de l’espace, celle du corps, corps viande dans Rocky I et II, corps objet dans Rocky III, qui se consumérise dans Rocky III, corps machine dans Rocky IV. Ou comment Rocky met en place un film qui emprunte à la fois au registre de la réalité tout comme il fait tort à cette réalité, la secouant.

Road movie repensé, énergie cinétique dévoilant sa logique de repliement/dépliement, chacun de ces éléments dévoilent leur portée, installant un fantastique naturel, qui a aussitôt une portée politique dans les films.

Le fantastique naturel de Rocky

Ce qui est saisissant dans Rocky, et qui permet d’insister sur un dernier point permettant, peut-être, d’expliquer à la fois le rejet comme la fascination dont fait l’objet la saga, c’est la confusion étrangement familière entre espace réel (la figure du loser/populaire) et imaginaire (la figure du super héros) qui produit, ce faisant, un effet fantastique. Une confusion qui suit le mouvement inverse de la déréalisation en créant une continuité entre le réel et ce qui s’y oppose d’ordinaire, comme le fictif ou l’artificiel. Ou comment la saga installe un climat de fantastique naturel, qui fait entrer le spectateur dans un espace de confusion à la fois refusée et désirée par celui-ci.

Rocky, à cet égard, dans sa version achevée, se donne au regard comme le prolongement de la force créatrice de l’art humain, geste de composition installé à l’écran tout à la fois par l’incarnation du personnage joué par l’acteur Sylvester Stallone, mais mouvement de recomposition recréé autant par le réalisateur/remonteur Sylvester Stallone dans Rocky vs Drago. À cette perturbation des catégories du visible appartient ce que Roger Caillois appelle le fantastique naturel(6). Cette expression, qui semble d’abord une contradiction dans les termes, désigne la transformation apparente d’êtres naturels en signe d’autre chose « au point qu’ils ne paraissent pas être ce qu’ils sont(7) ». Cela touche des vivants suffisamment rares et étranges pour que leur forme ne soit pas immédiatement reconnue. « Un arbre, une fleur, une racine, un insecte (ou le détail d’un insecte, comme le dessin de la tête de mort sur le sorcelet d’Acherontia Atropos(8)), un poisson, un oiseau, un saurien peuvent être dits fantastiques(9) » s’ils évoquent une confusion des registres, par exemple, celui de l’art humain et celui du vivant.

La transformation physique de Sylvester Stallone, durant la saga, qui connaîtrait son apogée musculeuse dans Rocky IV, première version, tout en installant un décor fort connu du spectateur (le ring de boxe), dont le film, par l’étrangeté des combats, rend plastique la réalité au point de la tordre jusqu’à l’informe comme les montres molles de Dalí, participent de cet artificiel-naturel ou fantastique naturel, faisant de Sylvester Stallone un personnage hors-norme dans Rocky IV, au point de le mi-marvelliser, qui explique la fascination que peut exercer Rocky Balboa, notamment sur un public plus jeune.

Pour prendre quelques exemples dans le vivant de ce fantastique naturel, le Fulgor porte-lanterne est un papillon pourvu d’un appendice ressemblant de façon frappante à une tête peinte d’alligator. Ce masque de saurien se donne comme artificiel-naturel à travers le sentiment d’une imitation par reproduction en miniature (œuvre humaine) d’une figure visible à plus grande échelle ; de même le masque de sacrifice sur l’abdomen de l’araignée Cyclocosmia Truncata semble être une réplique de l’art humain. Quant à l’hippocampe, il est dérangeant non parce qu’il ressemble à un cheval terrestre, mais parce que son absence de pattes, son mouvement « fait de déplacements verticaux et de soubresauts obliques » rappelle celui d’un cheval fabriqué par l’homme, d’un cheval de jeu d’échecs(10).

Ce sentiment de l’artificiel-naturel fantastique ne désigne cependant pas un effort de déréalisation qui ferait percevoir le « monstrueux » Rocky comme une imposture, un artifice produit par l’art humain afin de se protéger de sa réalité. En effet, le fantastique naturel invite à laisser croître l’analogie qui devient ici la loi de constitution des êtres vivants comme de Rocky, eux-mêmes se transformant en signe d’autre chose (ce qui serait invu, dans le film). Autant la conscience de l’artifice marque un refus, autant le sentiment de l’artificiel-naturel témoigne d’un plaisir à découvrir le vivant comme s’il relevait d’une intelligibilité transparente, calquée sur l’art humain (dans le cadre du film, la transformation de Rocky s’opérant par l’entremise de son entraînement proprement inhumain). Ce fantastique naturel de Rocky renvoie alors à un plaisir d’enfance où se confondaient encore les propriétés des êtres inanimés et animés(11), ou de visible le vivant devient lisible, comme créé pour un esprit humain. Ce sentiment apparemment agréable peut troubler l’esprit en raison de son refus par la pensée consciente : l’analogie sera rejetée comme indigne et irrationnelle, le plus souvent, par le spectateur adulte regardant Rocky, malgré son évident pouvoir de séduction.

Ainsi le corps « monstrueux » de Stallone, qui est en fait une statue naturelle et vivante, peut être vu comme une œuvre artificielle-naturelle ou artistique-naturelle, comme le résultat du travail d’un sculpteur déplaçant les organes, l’acteur Stallone lui-même via son entraînement comme le réalisateur/remonteur de Rocky vs Drago, retranchant des parties pour les modeler ailleurs (moins de Paulie/plus d’Appolo Creed, moins d’idéologie pro-US/plus de crédibilité/humanité conférée au personnage d’Ivan Drago, moins de manichéisme/plus d’intimisme), donnant aux formes du film comme au corps de l’acteur une extension qui n’appartient qu’au travail de la main de l’acteur-réalisateur. Mais, à la différence des exemples précédents, dans le film Rocky vs Drago, ce n’est pas tant la forme que la dynamique spécifique du mouvement créateur de l’art humain qui semble se prolonger en Stallone, tout comme Stallone le prolonge remontant Rocky IV. L’artificiel-naturel révèle ainsi une sorte de continuité dynamique cachée sous la forme. L’apparence d’être issu de l’art résulte de l’impression d’une appropriation possible, d’une incorporation dans l’espace du travail plastique de la main. Ce que met en scène, finalement, et Rocky combattant sur le ring, et Sylvester Stallone remontant sa propre image dans le film comme le film lui-même, c’est le moment où l’individu savoure cette liberté de son corps, liberté qui le rend, pour ainsi dire, supérieur à lui-même : ce moment où, retrouvant sa propre voix, il s’arrache comme de lui-même pour devenir et ne faire plus qu’un, avec lui-même comme avec le peuple environnant. Et c’est en cela que consiste l’exaltation des combats dans Rocky, quand bien même leur réalisme serait remisé au vestiaire, qui s’apparente à l’effort de l’athlète qui se livre à des efforts aussi inhumains que le marathon, où l’âme habite le corps livré à ses puissances mais, un sport, le marathon, comme bien d’autres, qui n’atteindront jamais la folle excitation de la boxe liant l’aisance au danger, où la liberté comme la mise en péril se côtoient. Le boxeur Rocky, ainsi livré à ses seules forces, tout à son exaltation, sent, en effet, son corps devenir une mécanique surpuissante, Rocky se tassant mentalement en lui-même avant de rejaillir dans l’inspiration de l’enchaînement des coups : un repliement/dépliement, l’élégance de la droite, celle du mouvement qui, sachant aller d’un point vers un autre, transfigure son environnement dans son enchaînement. Or, et c’est là l’essentiel, ce fantastique naturel ou artificiel qui se voudrait naturel rendu par le corps, dans son mouvement, symbolise dans le même temps un geste politique problématique sous certains aspects, lié à la naissance des États-Unis, que s’efforce de dissiper le remontage du film quand, notamment, dans Rocky IV, le boxeur, par le combat et les mots, chavirait un public non acquis initialement à sa cause, public tout soviétique retournant sa veste à la faveur d’un « Si moi j’ai changé, et que vous avez changé, tout le monde peut arriver à changer. ». Ce qui apparaît, en effet, comme étant fantastiquement naturel dans le film est que la transformation physique de Rocky, au cours de la saga comme de Rocky IV, dans les deux versions, le transforme aussi politiquement, Rocky devenant un corps foule, un corps plus grand que le sien, corps collectif, autrement dit, un corps-peuple, notamment dans les scènes de footing dans la rue lorsque le voici rejoint par la foule, foule agrégée à son corps, un corps-peuple qu’il s’agit alors précisément de questionner.

L’Amérique revue

Sylvester Stallone, à le suivre, aurait entendu dissiper tous les malentendus trop longtemps entretenus à l’égard de Rocky IV, sa démagogie, son ostracisme. Mais, retranchant de son film tout ce qui pouvait le gêner à cet égard, contradictoirement, Sylvester Stallone s’autocorrigeant donnerait dans le même temps raison à la portée de chacune de ces critiques, les affermissant davantage sur leurs assises : retranchées, elles ne feraient dès lors qu’habiter en leur centre et plus durablement la première version comme la seconde du film, se déplaçant de l’un à l’autre comme son fantôme. Stallone/Jason Reitman même combat, dès lors, un héritage trop lourd à porter ?

Car cette figure artificielle-naturelle, incarnée par son corps, métonymiquement évoque immédiatement la situation d’un pays, celle des États-Unis. La logique de repliement/dépliement, par analogie, évoque sans doute comment un individu se construit (repliement induit aussi par les phases d’entraînement, provoquant ensuite un dépliement du corps par la musculature obtenue comme la puissance du futur vainqueur) autant qu’elle rappelle comment les États-Unis se sont constitués, en un même mouvement de repliement/dépliement.

Mouvement de repli, les États-Unis, qui ne sont pas encore les États-Unis avant la Déclaration de Philadelphie, en 1776, avant leur indépendance, donc, mais simplement treize colonies d’ex-européens venus agripper le nouveau continent, entendent se défaire du joug britannique (mais français, aussi, dans le même temps et par la suite, et malgré l’aide des français contre le colonisateur anglais, ambiguïté des relations franco-américaines, complicité/trahison, révélatrices des positions de Roosevelt, comme au fond des relations, encore aujourd’hui, entre les deux pays « amis »). Treize colonies dont Dick Howard, dans sa Naissance de la pensée politique américaine, 1763-1787(12) montre dans le même temps que la réalité de leurs relations est bien différente de la légende d’un élan irrésistible dans une belle fraternité : treize colonies davantage rivales et concurrentes que solidaires, gagnées, dès le départ, à l’esprit comme à la politique du repli sur soi, n’ayant aucun intérêt commun à se constituer en un seul État, sauf, dans leur cause commune contre la métropole, à se libérer non pas au nom des grands principes, si ce n’est celui de l’intérêt supérieur de la liberté mais purement et simplement sur le terrain économique. Se replier sur soi, c’est encore en un redoublement du repli ne plus entretenir ensuite le moindre contact avec le reste du monde, une fois les colonies décolonisées, c’est-à-dire la vieille Europe, ce qui devient constitutif de la Naissance d’une nation, expliquant la mise en place de la doctrine Monroe, en 1823, condamnant toute forme d’intrusion européenne dans les affaires américaines et réciproquement. Un repli politique qui s’accompagnera autant d’un repli économique, les États-Unis n’étant absolument pas la terre d’élection de la libre entreprise comme du libre échange, historiquement, mais bien plutôt du protectionnisme, qui explique, par exemple, l’entrée tardive des États-Unis, en 1917, dans une Grande Guerre qui leur paraissait étrangère. Au contraire, et contre toute forme d’attente, l’esprit d’initiative comme le libéralisme économique ont d’abord été théorisés, puis mis en pratique, par les deux grandes puissances anglaises et françaises du 18e siècle, à travers le mouvement des physiocrates dans le cas français, théorisant l’idée d’un laisser-aller, gouvernement économique par la nature comme par la libre disposition des choses, Une Constitution naturelle du gouvernement, autant, qui en font les précurseurs du libéralisme économique. Mouvement de repli, c’est finalement Rocky à l’image, toujours dos voûté lors des combats, intimiste à la ville, se recentrant en permanence autour de la cellule familiale, davantage encore dans la version remontée. Une Amérique non plus reaganienne mais trumpienne, pour ne pas dire un repli vers l’Amérique hooverienne ?

Il faut répondre que, toutefois, ce repli va si loin dans le cas états-unien qu’il va emporter dans le même temps une conception de la démocratie bien différente de celle que l’on trouve en place/que l’on cherche à mettre en place en Europe tout le long du 19e siècle.

À travers le parcours individualiste de Rocky, c’est en effet une conception de la démocratie étrangère à la conception européenne qui semble montrée à l’écran. Précisément, la conception européenne est articulée sur la logique du droit du vote, dont la sanction auréole d’une majesté particulière comme elle consacre les droits d’une majorité politique, lors des élections, au détriment de la/des minorité(s), toute la question de la représentation populaire, dans ce cadre, consistant à se demander depuis la fin du 19e siècle comment réintégrer cette minorité dans le jeu institutionnel (mais aussi assurer la représentativité de la majorité entre deux moments électifs) ? Au contraire, dans Rocky et en contexte américain, ce qui est trop souvent analysé par la critique comme une mise en scène typique de la pensée économique de type libérale, reaganienne pour le dire trop vite au tournant des années 80, délivrée par la logique du self made man via le personnage de Rocky, cette logique, donc, devrait plutôt être déplacée du terrain économique vers le politique, sans doute toujours au sens libéral du terme, mais un déplacement qui produirait d’autres conséquences. À cet endroit, Rocky, comme d’autres productions cinématographiques américaines, notamment celles de Clint Eastwood, raconterait comment un individu serait capable ou non de (re-)trouver sa propre voix au sein d’un collectif, qui mettrait aussitôt en place une logique démocratique paradoxale non plus articulée sur les choix de la majorité mais sur ceux de la minorité. Une démocratie non pas du plus grand dénominateur commun, démocratie du grand nombre, mais du plus petit dénominateur commun, démocratie du petit nombre. Ou ce qui définit la démocratie ne réside plus dans le choix d’un destin collectif orienté par une majorité politique, choix décidé par les institutions, mais est au contraire orienté par la défense des droits de la minorité contre ceux de la majorité, une démocratie non majoritaire, démocratie minoritaire, tête à l’envers, qui expliquent cette si grande défiance à l’égard des institutions, autant chez Sylvester Stallone que Clint Eastwood. En somme, une démocratie du repli : libérale.

En effet, il faut rappeler que le concept de libéralisme, au sens de la défense des droits des individus, s’est construit historiquement contre le concept de démocratie, davantage orienté vers la défense des droits de la majorité. (Re-)trouver sa voix, l’exprimer comme la faire entendre, ce cinéma en remonte alors aux origines intellectuelles d’une conception de la démocratie toute émersonienne, étrangère à celle de la vieille Europe, que reprendra, par exemple, Henry David Thoreau. Une conception montrée à l’écran, dans Rocky vs Drago, à travers cette logique de repliement vers l’intime induite par le remontage du film comme la personnalisation accentuée du personnage d’Ivan Drago. Mouvement de repli, sans doute, mais pour mieux se déplier ensuite comme Rocky se déballe durant le match jusqu’à gagner la foule du peuple russe lors du combat final dans la version de 1985, à l’instar des États-Unis qui, repliés historiquement n’en partiront pas moins bientôt à l’offensive du vieux monde comme de ses dépendances. Une double articulation, repliement/dépliement, qui provoque une rencontre avec soi, mais qui sera toujours, dans le même temps, une rencontre avec un au-delà de soi, le peuple, avec son corps et son esprit, ou comment la saga les concilie, davantage encore, comment l’esprit/l’intime surmonte le corps. Le combat le plus difficile ; par le corps, le prendre par l’esprit. Dominer le monde comme son monde par l’esprit. Ou comment Rocky, en 1985, devient, en effet, un corps monstrueux, agrégé à partir de tous les autres, qui le gonfle autant sur le plan physique que mental, un corps-peuple, corps-foule indistinct, une constitution vivante des États-Unis, constitution non écrite, non formelle, car si défiance il y a à l’égard des institutions, Rocky, individuellement, devient la loi, se transmue institutionnellement, incarnant sur sa seule tête le peuple, qui parlerait au nom du peuple, qui saurait comme il connaîtrait mieux que le peuple ce qu’il veut, qui pense le peuple, qui est le peuple, un auto-peuple qui induit immédiatement une difficulté, c’est que plus aucun espace de pensée n’est alors laissé à ce peuple, peuple girouette, la veille soviétique, le lendemain pro-US, qui montre une conception où serait abolie la frontière si importante entre l’État comme ses institutions avec la société civile. Que signifie bien, dès lors, en contexte américain, puisque Stallone en appelle lui-même à une contextualisation permanente de ses films, ce dépliement, du « je » individuel au « nous » collectif qui s’articulerait selon des logiques différentes en 1985 et 2021.

« WE, the People of the United States... », ouvre le préambule de la Constitution nord-américaine de 1787. We the People, sans doute, mais « par la grâce de Dieu ». Formule toute énigmatique des Pères fondateurs sur laquelle Élise Marienstras, dans son ouvrage, Nous, le peuple(13), s’efforce de revenir. Car quel peuple se trouve, au juste, sous la majuscule ? Un Peuple abstrait ? À venir ? Ou à inventer ? Et que peut bien signifier cette révolution baptisée aussitôt « américaine », sinon l’annonce toute impériale à être le continent tout entier ? La fameuse formule de Monroe, We the People, voici en quoi consiste l’invu de Rocky IV : l’Amérique est, appartient, aux nouveaux Américains. À nul autre. Dès le commencement, la marche vers l’Ouest en cache une autre : l’« emprise », au sens propre qui est militaire, sur un Sud déjà conquis par d’autres qu’en l’annexant ou le dominant l’« Amérique » se flatte de libérer. Comment, ce faisant, toutes proportions gardées et au risque de l’anachronisme, ne pas songer dans le même temps, à Hitler, pour qui l’Allemagne, c’est l’Europe, l’Amérique pour qui, ses Indiens, ses Nègres, sont à liquider ou à exploiter ? En Amérique, le paradoxe, c’est que la plus vaste, puissante, victorieuse entreprise coloniale fut l’œuvre de colons assujettis, qui ne s’affranchiront qu’à seule fin d’établir un empire, logique impériale dont voudrait tant débarrasser Sly de la fin de son Rocky IV, l’empire soviétique s’américanisant.

Or, cette nation qui semble bâtie de toutes pièces en un jour « surgit dans l’histoire plus visiblement que d’autres », selon Élise Marienstras. Tout simplement parce que, plus encore que quelques autres, elle est artificielle tout en cherchant à promouvoir l’idée qu’il existerait quelque chose de naturel : une identité américaine. Précisément, qu’est-ce qu’un Américain en 1776 ? Aucune identité américaine ne précédant la naissance de l’Amérique, cette nation encore dans les limbes ne peut faire autrement que s’annexer ce nom commun, puisque, de nom propre, elle n’en a pas. Qu’est-ce qu’un Américain ? Mais qu’est-ce qu’un Soviétique, autant, puisqu’il en est question dans Rocky IV comme Rocky vs Drago ? Est-ce un hasard si les deux empires de ce temps ont, pour se nommer, un sigle de société anonyme, USA vs USSR (Back in the USSR chantèrent les Beatles). Toutefois, pour l’un, son idéologie voulait que « Russe » restât non-dit. Tandis que l’idéologie que s’est forgée la nation américaine, née à la fois par génération spontanée et par décret avec sa vocation impériale, lui commandait au contraire d’afficher franchement la couleur de la bannière étoilée. Tandis que dans la Russie soviétique subsistent, au moins comme une sorte de sous-titre, le nom des diverses nationalités (et la conscience d’elles-mêmes qu’elles ont gardée, comme chacun a pu le constater avec quelque éclat ces dernières années), l’« Amérique » a conservé à ses états unis leur nom colonial, ou les a empruntés à l’onomastique indienne.

Il ne faut pas encore perdre de vue que ce nationalisme est d’essence divine dans le cas américain. Nation vierge et déjà triomphante, telle que nul n’en vit jamais, puisque Israël fut vaincu, abandonné, dispersé, l’« Amérique » stallonienne, elle, vaincra, qui a été créée pour accomplir sur une terre purifiée les desseins de Dieu. Si bien que Stallone disparaissant vers le lointain, crépusculaire dit la critique, à la fin de Rocky vs Drago, c’est aussi, peut-être, le dieu vivant qui s’en va, dieu caché désormais qui, sans plus à chercher à convertir (la fin des deux films, Rocky IV et Rocky vs Drago, est en effet bien différente), sans la moindre contrepartie réconfortante, se tourne, devient sourd aux hommes, afin de les mettre face à leur seule conscience, comme un bon et nouvel américain : un reborn again, comme un ex-alcoolo président se découvrirait une vertu sur le tard.

Finalement, la version remontée du film n’atténue jamais le propos problématique de la première version mais le surligne davantage, de sorte que les deux films se trouvent dans un rapport comme un mouvement solidaire. L’impérialisme américain comme sa supériorité sont désormais attestés définitivement par le seul fait du remontage du film en 2021. Ce faisant, toute forme de contestation formulée par Sly lui-même à propos de son Rocky IV affaiblit sa propre défense, Rocky vs Drago se commuant en procureur du film de 1985 : retrancher la fin de Rocky IV, c’est finalement et paradoxalement en consacrer la lecture accusatrice. Sylvester Stallone peut donc bien dans Rocky vs Drago décannibaliser l’Amérique, la mission est impossible : rien ne survit à l’Amérique dans le film.

Toutefois, conjointement, et sans doute est-ce le plus intéressant finalement, par ce repli sur l’intime opéré dans Rocky vs Drago, privilégiant les individus aux logiques collectives, sauf lorsque ces dernières s’expriment institutionnellement dans le film (par la présence des membres du parti soviétique comme celle des membres de la commission américaine saisie pour ce match en terre russe), ce repli, donc, montre ce qu’il peut produire, dans le même temps, de pire comme de meilleur : de pire, lorsque le repli est sous-tendu par la logique trumpienne du mur, qui en serait l’exemple paradigmatique ; de meilleur, en se recentrant sur des figures individuelles dans la version remontée, le film délivrant une autre conception du peuple comme de la démocratie, non plus simplement définie, pour cette dernière, à partir des choix de la majorité mais de la minorité. Un repli qui, dans ce dernier cas de figure, permet de conclure que, paradoxalement, le film ne serait pas moins populo que la première version, en retranchant la figure de Paulie à l’écran mais serait au contraire bien davantage populaire, c’est-à-dire populiste en un certain sens américain, non manichéen, où le peuple, figure désormais débarbouillée de la version de 1985, posséderait enfin un véritable visage, les figures individuelles dans le film se démultipliant au possible. Dans le même temps, cette démultiplication autorise une autre lecture, problématique au regard des intentions du réalisateur, qui révélerait en creux le paradoxe de la version remontée. Précisément, en voulant effacer les aspects les plus critiquables de la version initiale, Sylvester Stallone en renforce cependant et dans le même temps l’idéologie crasse/tenace : accorder une seconde chance au film, le faisant renaître de ses cendres, à l’instar de son héros, c’est ne plus démonter finalement les clichés, c’est les remonter/les rehausser autrement, accréditant toujours et encore l’idée d’une Amérique collective désubstantialisée, atomisée en autant de figures self-made-manisées.

De la sorte, le remontage n’efface pas le film de 1985, qui en fait plutôt un film miroir dont il ne faudrait jamais se départir de la mise en contexte, films qui se rejoindraient plus qu’ils ne s’éloigneraient, discutant entre eux sans jamais qu’aucun ne terrasse l’autre, recentrant davantage le propos sur ce qui fait l’Amérique, qui permet de conclure provisoirement sur ce qu’a voulu faire dans son film Sylvester Stallone, remontant son Rocky IV : quand Sylvester Stallone se replie sur l’intime, c’est toujours, paradoxalement, pour trouver un continent en soi, la main gantée de l’Amérique. Et de donner, ce faisant, une bonne droite politique.

Rocky IV/Rocky vs Drago se livrent finalement à un double regard, à 35 ans d’intervalle, sur les États-Unis, qui en dit les tensions, les failles, l’immensité des paysages (culturel, économique, politique, social...) au risque du tremblement, sans doute, mais aussi la difficulté de se glisser dans ses nervures pour les comprendre.

Revoir Rocky ? Il fallait sans doute le faire en jouant le match sur son terrain, à l’extérieur, à partir de ses principes et contenu. Mais pour s’apercevoir qu’en bout de parcours, à tous les arguments critiques, de la version remontée à la version initiale, il faudrait toujours savoir s’exposer davantage, assumer le risque du différend comme des différences quand il n’avait pas échappé à Nietzsche que le véritable courage passera toujours par la mise en avant comme en abyme du corps, non pas par les discours. Il y aura toujours trop de mots, comme dans ce texte, parce qu’à la bêtise (la mienne y compris), continuait Nietzsche, finalement, il ne faudrait jamais répondre par les mots. À la bêtise, le front haut, le poing levé, les dents du « capitalo-made-man » rockyen !

Poursuivre la lecture autour de Sylvester Stallone

- Thibaut Grégoire, « Rambo : Last Blood – La fin de l’homme qui ne voulait pas mourir », Le Rayon Vert, 26 septembre 2019.

Notes