Histoires de Rayons Verts : Phénomène physique, Critique de cinéma, Spectateurs mélancoliques

En s'appuyant sur la physique, un roman de Jules Verne et un film de Rohmer, ce texte déplie les différents aspects théoriques et pratiques contenus dans le concept de rayon vert : un type de perception, une manière de concevoir la critique de cinéma, une expérience de spectateur.

Le Rayon vert : entre la Physique, le roman de Jules Verne et le film de Rohmer

Le phénomène se produit à l’aube ou au crépuscule, lorsque le soleil apparaît ou disparaît sur (ou sous) un horizon parfaitement dégagé. C’est une petite tache sur le vaste horizon. Cette petite tache est verte. Elle ne fait pas qu’apparaître verte, ce n’est pas une illusion optique, elle est verte. Mais pour autant, ce mode d’être est étrange : la physique nous explique qu’elle n’est devenue verte que par ce qu’a subi la lumière émise, là-bas, et dont nous ne voyons plus que la transformation. L’absorption, la diffusion et la réfraction de la lumière l’ont rendue verte. Fait plus étrange encore. À l’instant de sa perception, le soleil a déjà disparu, ou s’est à l’inverse affirmé avec plus de force. En d’autres termes, ce que l’on voit n’est plus d’aucune visée objective, là, dans le monde matériel. Nous avons littéralement une vision. Ce qui se voit n’est que le spectre d’autre chose, s’exprimant entre ici et ailleurs.

Rayon vert et critique de cinéma

La principale expérience du cinéma dont cette revue se fait l’écho repose sur deux aspects contenus dans le rayon vert : repérer les petites anomalies, voir à travers autre chose ; petite tache et spectralité de la vision. L’une des façons de faire de la critique de cinéma consisterait à raconter les histoires des rayons verts.

Voir consiste à repérer de petites anomalies dans la perception globale (la petite tache sur le vaste horizon)

Ce n’est pas nécessairement l’hypothétique signification globale du film qui nous intéresse, ce n’est pas non plus sa vérité globale, c’est ce petit bout de séquence qui fait sens sur ce fond. Concrètement nous pourrons prêter attention à de petites choses, perdues dans le plan ; à de petits moments, perdus dans l’histoire. Une main qui n’appartient pas à l’action ; un regard qui ne veut rien dire ; une leçon d’esthétique dissimulée dans une comédie ; une danse qui fait dévier le film de sa trajectoire psycho-sociale…(1)

Corollaire 1 : On peut très bien dégager tout l’intéressant d’un petit bout de film, aussi mauvais soit l’ensemble du film.

Nous n’hésiterons pas à parler longuement de films que nous détestons. Non pas nécessairement pour dire tout le mal que nous en pensons, mais parce qu’ils ont fait jaillir un petit rien qui les a fait dévier de leur trajectoire. Un film peut être mauvais dans l’ensemble et pourtant bien plus intéressant qu’un film bon dans l’ensemble. C’est notre côté « chercheur d’or » : dégager le remarquable, l’intéressant, dans les scories.

Corollaire 2 : Nous n’avons aucun intérêt à rejeter certains genres (« tel ou tel genre est mauvais en soi »), certains réalisateurs (« on ne peut pas aimer Méliès et Lumière »), certains types de films (« le blockbuster est foncièrement mauvais »).

Ne comptent pour nous que les expériences singulières qui se produisent dans chaque film. Toute bataille de cinéphilie, de caste, de groupes qui naît de ces différentes formes de fétichisme nous semble à ce titre stérile et contre-productive. Nous espérons ainsi limiter l'effet des préconceptions qui se mettent entre le film et le spectateur, et particulièrement celles qui ne servent qu’à faire valoir une distinction sociale (« le bon bourgeois qui aime le cinéma d’auteur »).

La vision s’opère à travers autre chose que l’on perçoit (spectralité de la vision)

L’affaire est très simple : je vois dans ce petit bout de film ce qu’il y avait avant, ou ce qu’il y avait ailleurs, autrement. Premier faux-ami : la vision ne s’appuie pas sur le simple souvenir psychologique. Je ne vois pas une scène dans laquelle il y a ceci ou cela, qui me rappelle ceci ou cela. C’est plus profondément un moment problématique qui vient tordre tout ce qui fut ou sera à l’occasion d’un quelque chose qui n’est déjà plus ce qui fut ou sera. C’est un spectre qui vient hanter ce qui s’est constitué là. Second faux-ami : L’expérience décrite ici n’est pas celle d’un certain type de série policière. Il ne s’agit pas d’une recomposition après-coup de l’évidence de tout ce qui était déjà là avant. Il s’agit d’un problème posé au spectateur. Ce problème est d’abord rencontré comme affect : on est saisi par ce qui nous destitue du sujet que nous étions avant le film, ou du sujet que le film nous faisait construire, son revers discursif, thétique, son grand sujet. Il faut alors amener les mots à la hauteur de l’expérience vécue, rendre parole à tout ce qui nous hante — un « nous » qui n’est ni le moi psychologique, ni le grand sujet supposé du film.

Corollaire 1 : Percevoir et voir sont deux opérations différentes.

« Percevoir » consiste à se donner un monde sur lequel une action est possible, « voir » suspend la constitution du monde et toute action possible. « Percevoir » tient de l'interrogation en train de se résoudre dans l’action, « voir » tient de la question qui se dresse en problème coupé de l’action. « Percevoir » consiste à se donner des objets ici et maintenant à toute fin d’action, « voir » ne repose sur aucune visée objective. « Percevoir » peut consister à se donner le monde d’objets selon les modalités de l'imaginaire. « Voir » signifie accéder autrement à ce qui ne peut être visé, ou accéder à l’autrement à l’occasion de la visée d’autre chose.

Corollaire 2 : Nous n’avons aucun intérêt pour un programme.

Certains se sont fait les champions des programmes, les multipliant à l’infini, l'un chassant l'autre, mois après mois. À ces postures de croyants modernes nous préférons l’attente mélancolique des affects cinématographiques, c’est-à-dire de ce qui fait effraction lors de l’expérience du film et réclame son expression (ce qui suppose la création d’un sujet de vision, un sujet qui conserve la trace de l’effraction). Il n’y a rien à défendre ici, si ce ne sont des expériences vécues, des affects cinématographiques qui hantent les sujets.

Cette revue de cinéma s’inquiète principalement de ces petites anomalies spectrales qui font effraction dans le présent de la projection. C’est une question qui pose problème et qui passe d’abord par l’œil de l’esprit ou, c’est pour nous le revers de cet œil, le corps et ses mémoires. Affaire de vision — ni subjective, ni objective — entrelacs de l’affect à raconter. Le critique de cinéma n’a qu’une tâche : exprimer des affects cinématographiques, raconter l’histoire de ses rayons verts.

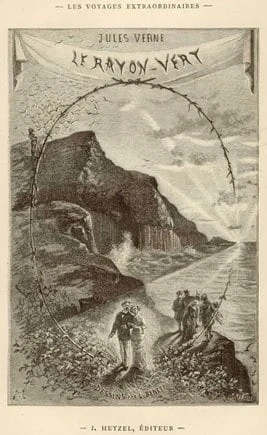

Le Rayon Vert de Jules Verne ou ce qui bouche le regard

Jules Verne utilisait superficiellement le déplacement critique du rayon vert à des fins d’historiette sentimentale. Codage de la fonction critique du rayon vert en terre amoureuse, la légende écossaise raconte que le rayon vert permet de voir clair dans « son propre cœur et celui des autres »(2). C’est pourquoi l’héroïne du roman, Helena Campbell, ne se mariera pas avant de l’avoir observé. Plus profondément, la fonction critique du rayon vert permet à Jules Verne de penser les rapports contradictoires de l’artiste et du scientifique au monde qui, jusqu’alors, trouvait synthèse dans des œuvres peuplées de technologies habitant l’imaginaire du physicien. La double critique n’en fait en réalité qu’une : Helena Campbell est un être clivé entre le moi-savant et le moi-romanesque. Elle devra choisir son parti entre le savant trop savant (Aristobulus Ursiclos) et l’artiste romantique (Olivier Sinclair). Il reviendra au rayon vert de fonder la décision.

Pour jouer le savant contre l’artiste, Verne doit pousser la contradiction à l’extrême, forgeant des caricatures de romantique et de savant :

Aristobulus Ursiclos, n’a que la sincérité du scientifique : « Trop instruit pour un jeune savant, qui ne sait qu’ennuyer les autres de son instruction universelle, gradué des Universités d’Oxford et Édimbourg, il avait plus de science physique, chimique, astronomique et mathématique que de littérature. Au fond, très prétentieux, il ne s’en fallait de presque rien qu’il ne fût un sot. Sa principale manie, ou sa monomanie, comme on voudra, c’était de donner, à tort et à travers, l’explication de tout ce qui rentrait dans des choses naturelles ; enfin une sorte de pédant, de relation désagréable. »(3) Dit plus simplement : « Il n’écoutait pas, il ne voyait rien, il ne se taisait jamais. »(4) Aristobulus nous est présenté comme un individu sourd et aveugle, un individu coupé de ses perceptions, qui ne cesse pour autant d’exprimer tout ce qu’il refuse de voir ou d’entendre. Ce sourd et aveugle hyperlocace est également hyperactif. La sincérité jusqu’au-boutiste de sa nature savante atteint le comique lorsque, devant un monolithe de granit rouge, partie d’un calvaire, « unique reste des trois cent soixante croix dont l’île fut hérissée jusqu’à l’époque de la Réforme, vers le milieu du XVIème siècle »(5), Aristobulus Ursiclos sort le marteau du géologue pour déterminer l’origine de la pierre. Ou encore lorsque devant les yeux d’une figure de vierge il se refuse à voir un quelconque sourire car, ainsi que nous l’apprend l’occulistique, il est impossible que des yeux sourissent. Aristobulus Ursiclos a l’intelligence d’une machine qui ne connait de la matière que ses propriétés physico-chimiques, de ce qui passe entre les lignes de l’art que des assemblages de matériaux insensés. Et il s’en faut de peu pour qu’il soit lui-même transformé en machine, lorsque Jules Verne nous décrit ses enjambées métriques qui permettent de déterminer les dimensions d’une cathédrale, ou lorsqu’on le trouve suspendu à un pan de falaise, pareil à ces jouets montés sur ressort qui s’agitent mécaniquement en tous sens.

Olivier Sinclair, tout à l’inverse, n’a que la sincérité de l’artiste. Pas l’artiste de toute éternité, qui n’existe nulle part. Un artiste qui n’est plus qu’un vieux souvenir au lecteur contemporain qui ne cesse d’être balloté entre modernité et post-modernité. Un artiste romantique qui ne cesse de romantiser le monde, ainsi que le veut l’origine du mot. En d’autres termes, un artiste qui rêve sur les ruines d’un calvaire découvert par accident, qui imagine les siècles d’histoire lorsqu’il se promène et se perd dans la vastitude des cathédrales, et qui subodore des sourires énigmatiques dans les yeux d’une figure de vierge peinte. Cet artiste admire et peint la nature. Il vagabonde en doux rêveur, quand Aristobulus ne cesse de tenir des comptes, pour le monde, tout le monde, et tout monde possible.

Ces deux modes d’appréhension du monde entrent irrémédiablement en conflit. Quand Miss Campbell, prise dans le rêve sublime de Sinclair, admire la belle violence d’une mer agitée, Aristobulus fait entendre « les fureurs du chlorure de sodium » qui composent la mer à deux et demi pour-cent : un « coup de poing dans le rêve d’Olivier Sinclair et de Miss Campbell »(6) La synthèse de l’art et de la science, de la perception et de l’analyse, demeurent impossibles : ou bien l’immédiateté vécue de la sensation et de la perception, ou bien la médiation de toutes les analyses savantes ; « l’un avec sa manie de tout réduire à des formules scientifiques, l’autre ne vivant que dans l’idéal, qui dédaigne les causes et se contente des impressions. »(7) Le conflit se durcit lorsqu’une volonté monolithique achève de cliver le moi qui perçoit et analyse, du moi sentimental ou analyste. En effet, quand Aristobulus veut toujours-déjà dire (savoir) à Miss Campbell ce qu’est son rayon vert, elle lui répond qu’elle ne veut pas le savoir(8). On remarquera comme la double méconnaissance volontaire de Miss Campbell et Aristobulus passe par le langage. Aristobulus Ursiclos atteste dans le même mouvement de l’existence d’un autre rayon vert que celui de la science — le rayon vert de Miss Campbell, son rayon vert, lieu d’un possessif imaginant —, pour mieux rabattre les projections du possessif imaginant sur ce que la science moderne d’Aristobulus prétend dire — ce qu’est la chose, ici le rayon vert, qui en l'occurrence, pour le savant de l’époque, n’était rien qu’une illusion optique.

Ce conflit fera manquer plusieurs fois le rayon vert : tantôt par le bateau d’Aristobulus Ursiclos venant voiler le soleil, tantôt par un coup de fusil tiré par Aristobulus Ursiclos faisant fuir une nuée d’oiseau devant le soleil, tantôt… Le rapport violent du scientifique semble barrer l’accès au rayon vert, phénomène qui suppose de son observateur un certain suspens de l’activité. Mais il ne suffit pas, à l’inverse, de faire sauter le scientifique pour accéder au rayon vert. Même débarrassés de la violence du scientifique, Sinclair et Miss Campbell ne verront jamais le rayon vert. Lorsque l’événement tant espéré se produit enfin à l’horizon, leurs regards fusionnent. Leur rayon vert n’est jamais rien que le chemin parcouru ensemble et le petit rien qui jaillit entre les regards échangés. L’objet de la conquête finit par compter pour rien. L’aventure de la perception était en fait une aventure du sentiment, une sorte de test qui a renvoyé dos-à-dos les illusions d’un art qui fait perdre la raison et les mensonges d’une science qui rend aveugle et sourd. Le réel du roman de Verne, c’est le sentiment, le petit rien qui passe entre les regards, le produit de l’aventure plus que ce qui se trouve au bout du chemin. En d’autres termes, le sentiment restera coupé de toute autre expression que muette, dans l’échange de regard entre Olivier Sinclair et Miss Campbell. Ni l’art ni la science n’ont gagné le petit jeu mis en place par Jules Verne : le rayon vert se trouve renvoyé aux mystères de l’amour, là où l’art et la science se taisent.

En quoi cette aventure sentimentale concerne le cinéma ? Comme postures d’observation particulières, les caricatures construites par Verne, fantômes d’un autre temps, nous racontent encore quelque chose des possibles du spectateur de cinéma aujourd’hui. Le romantisme candide du spectateur-Sinclair dont la volonté se définit par le refus de savoir, et la violence savante du spectateur-Ursiclos dont la volonté se définit par le toujours-déjà su, hantent parfois les salles de cinéma contemporaines : entre ceux qui demeurent dans la fascination (pour le corps de l’acteur, pour les effets spéciaux, pour l’histoire,…) et ceux qui n’ont jamais été fascinés, ceux à qui on ne la fait pas, ceux à qui on ne la fait jamais (ce corps est toujours peu crédible, ces effets spéciaux trop gros, cette histoire incroyable,…). Les premiers se noient dans l’affect, les seconds s’entêtent d’un discours de sourd et aveugle. Celui qui analyse toujours-déjà ce qu’il perçoit, celui qui n’analysera jamais ce qu’il a ressenti, nous semblent également dans l’impossibilité d’exprimer quoi que ce soit. Une voie moyenne, exclue par Verne dans Le Rayon vert, doit exister pour celui qui souhaite demeurer fidèle à la dialectique de l’imagination et de l’analyse. Le rayon vert est un pseudo-phénomène auquel on accède par le silence de l’affect qui nous sort de la fascination pour nous introduire dans la torpeur. Mais il faut alors sortir de la torpeur par les moyens de l’analyse discursive afin de raconter l’histoire d’un affect. Il n’y a pas lieu de crier au psychologisme, sauf à confondre l’affect et le sentiment, la torpeur et la fascination. L’affect n’est ni objectif ni subjectif. C’est le moment où devient possible, seulement possible, la compréhension rétrospective de ce que nous éprouvions confusément jusqu’alors, de ce qui posait problème à un « nous » que nous ne connaissions pas et qui ne se construira qu’à y répondre. C’est précisément le point d’ancrage de l’analyse, le lieu de l’intéressant, ce dont il importe de parler, en sortant non pas d’une caverne pour mieux voir les essences, mais de la torpeur pour mieux comprendre le monde qui passe dans ce nous qui est encore inconnu. C’est pourquoi, comme Jules Verne, mais sans le rabattre sur l’historiette amoureuse, nous croyons que le rayon vert demeure hors du champ de l’art et de la nature qui ne sont que ses lieux d’expression. Il s’exprime ainsi une première fois dans les corps qui imaginent le film. Il motive alors une seconde expression, celle de l’analyse rationnelle, qui le fait exister pour le sens critique. C’est une dimension supplémentaire qui meut le travail du critique, après qu’elle se soit exprimée une première fois par le travail de l’imagination à l’œuvre le temps de la projection du film. Il s’agit donc de disséquer le flux imaginant, en restant fidèle à l’émotion première qui indiquait, sur le mode d’une fulgurante intuition que nous appelons le Rayon Vert, ce qu’il importe de dire, maintenant, de ce film. Question de fidélité au spectateur d’alors qui s’impose à tout critique sincère : un détective dont le premier indice est un affect.

Le Rayon Vert de Rohmer ou l’analogie du spectateur mélancolique

Le Rayon vert (1986) d’Eric Rohmer, comme le roman de Jules Verne, semble nous raconter une historiette sentimentale. Delphine (Marie Rivière), secrétaire d’un petit bureau situé à Paris, ne trouvera le repos que dans un amour naissant. L’aventure n’est toutefois plus motivée par le caprice d’une jeune aristocrate cherchant à romantiser son existence, mais par un événement imposé à la volonté de Delphine, à savoir l’annulation fortuite de vacances organisées de longue date avec une amie. Et voilà une tempête qui s’annonce dans ce qui semble pourtant n’être qu’un verre d’eau. Delphine s’abîme dans le petit trou de temps inhabité qui déchire le temps du quotidien. Elle est comme rendue à l’état de vacances qui menace tout être humain. Des vacances qui n’ont plus rien d’organisé, de planifié, de toujours-déjà convenu. Littéralement une vacance : une remise à l’état de disponibilité hésitante qui place l’individu face à tout le champ du possible. Malheur pour Delphine, c’est le souvenir d’un long chagrin d’amour qui en profite pour s’entêter à exister. Elle amorce dès lors une descente mélancolique que rien n’arrête. Son entourage ne cesse de conspirer à « normaliser » son existence : il faut prendre l’amour à la légère (draguer, coucher, s’amuser), passer des vacances en famille, faire comme « tout le monde » après tout. La rue même se rallie à cette conspiration. Une pancarte gigantesque le dit par une affirmation qui claque comme une injonction : « Retrouver le contact avec soi-même et les autres. »

Mais dans le trou béant ouvert par la sortie hors des rails de la normalité, Delphine réalise qu’elle ne comprend franchement plus rien à ce présent qui constitue le tissu quotidien de « tout le monde ». Elle ne sait plus utiliser le mot « évidence » car rien ne « se donne à voir de soi ». Toute affirmation devient question, et tout impératif de société une agression. L’expression en devient difficile, les mots lui tendent des pièges. Elle ne comprend pas comment le « bla-bla » des conversations mondaines a pu chaque fois la mener là, ni comment il lui sera possible d’en sortir sans choisir la fuite muette (ces amis dictateurs du bonheur normal qui la somment de s’expliquer sur son comportement à la manière d’un interrogatoire de police, ces étrangers qui l’interrogent sur sa façon curieuse de manger ainsi que sur ses choix alimentaires). À défaut d’être réponse, Delphine ne souhaite pour autant pas être problème. Elle choisira alors de s’évider : elle ne mangera plus de viande car il lui faut manger de la nourriture qui lui permette de rester « aérienne ». C’est du moins toute l’explication qu’elle se trouvera — ce « se » qu’elle ne connait plus —, contrainte de lui — idem — trouver une explication, après tout.

Lors d’un dîner, une jeune femme la qualifiera de plante, faute de mieux. Mais Delphine est une plante déracinée dont les mouvements sont des errances, dont les yeux se perdent entre entre hier et demain et désespèrent d’une foule de présents — de la disponibilité de plante sur la plage, aux randonnées de montagne dont l’inspiration spirituelle promise ne vient pourtant pas, en passant par Paris ; des chambres d’hôtel aux maisons d’amis — qui ne répondent jamais à ce qu’elle cherche sans le savoir.

Puisque plus rien n’a d’évidence, Delphine se met à écouter ce qui ne veut rien dire pour ce monde. Faute de rien trouver ici ou ailleurs dans les mondes humains, il faut bien que le vert omniprésent dise quelque chose. Une carte à jouer sur le sol, des couleurs vertes dans l’espace publique, un physicien qui discute avec quelques dames du Rayon Vert de Jules Verne, mais aussi du rayon vert comme phénomène physique (le physicien qui d’ailleurs n’entend du rayon vert que le phénomène physique, tandis que les dames du club de lecture s’émeuvent de l’historiette à l’eau de rose). Tout fait signe à celui qui attend quelque chose.

Mais c’est finalement quand plus rien n’est attendu, pas même l’espoir qu’il y ait quoi que ce soit à attendre, que l’événement arrive. Dans un hall de gare, lieu de transition par excellence, un type est là. Des regards se croisent, un sourire est enfin esquissé, l’affect saisit Delphine avant que sa raison ne comprenne, une aventure est possible. Comme chez Jules Verne, ne se préparait finalement dans cette tête rien de plus qu’un nouveau chapitre de l’aventure amoureuse. Aussi belles et désolées furent les errances mélancoliques de Delphine.

Ce sont ces errances et ce moment de cristallisation affective que nous retiendrons. Delphine utilisait une belle formule pour se qualifier dans les états indéterminés de la mélancolie : « je ne suis pas opérationnelle ». Se dit à la lettre l’état archaïque du spectateur effrayé. Le non-opérationnel pourrait se définir d’abord de manière négative. Par ses jeux d’identification, ses effets incessants, sa mécanique d’action, le cinéma a souvent nié l’existence de ce spectateur non-opérationnel et mélancolique. Celui-ci se comprend alors comme le négatif du spectateur type du film Majeur, à savoir celui qui est toujours-déjà monté sur la chaîne d’actions et réactions, qui s’en « prend plein la vue », qui demeure fasciné par le spectacle, et dont la simili-action est toujours-déjà présupposée dans l’image. Le problème des rapports de l’affect, de la mémoire du spectateur et de l’action (qui peut être un passage au discours) est déjà réglé dans ce cinéma, avant même que quiconque ne soit là pour participer au spectacle. Il n’y a souvent rien à espérer, tout est donné : des sensations bien connues en guise d’affects (des effets), des clichés et codes de genre en guise de mémoire, des cascades de causes et d’effets maquillés en psychologie et en histoire en guise d’action. De façon plus positive, le contre-spectateur de ce cinéma, le non-opérationnel, peut se définir comme le spectateur habité par la trace de l’affect perdu. Quelque chose est arrivé le temps de la projection, qui fait passer tout ce qui précède à un autre niveau qui requière expression. Sous une première expression cela s’appelle « affect », sous une seconde expression cela s’appelle « critique ». Le Rayon Vert s’ouvre comme un appel au spectateur non-opérationnel. Ce spectateur en creux du Rayon Vert de Rohmer, qui pourrait plonger dans tous les scénarios prévus de la vie, mais reste toujours au bord, à attendre, faute de mieux, un à-venir. Le Rayon Vert s’en vient alors, par accident, quand plus rien n’était attendu, parfois même dans le plus trivial des cinémas Majeur.

Le Rayon Vert, revue de cinéma, s’intéresse principalement à une série d’expériences de cinéma qui reposent subjectivement sur une certaine mélancolie du spectateur non-opérationnel, objectivement sur un cinéma qui laisse place à cette mélancolie. C’est la mélancolie de ceux qui ne peuvent plus agir sur le monde, soit qu’ils l’aient perdu, soit qu’ils soient étouffés par les pouvoirs qui y dominent. Nous espérons dès lors faire l’éloge de ces spectateurs qu’appellent certains films, de ces films qui appellent certains spectateurs — des spectateurs sans spectacle, non-opérationnels, mélancoliques, dont l’action n’a d’autre effet que celle de hanter les vivants, racontant des affects cinématographiques qui n’ont d’autre effet que rappeler les vivants à tout ce qui les hante.

Notes