« Nosferatu » de Robert Eggers : They are cumming

Robert Eggers offre un nouveau lifting à Nosferatu en l'opérant par la chirurgie esthétique de l'horreur graphique. Devenir propriétaire d'un tel patrimoine était un héritage trop lourd pour le cinéaste qui s'égare dans le contraste entre un catéchisme ambiant et la jouissance sexuelle, deux aspects qui finissent par devenir grotesques.

« Nosferatu », un film de Robert Eggers (2024)

Après avoir offert un nouveau lifting aux histoires folkloriques de sorcières, de vieux marins et de vikings, Robert Eggers opère un nouveau mythe par la chirurgie esthétique, et non des moindres, celui de Nosferatu, en se basant à la fois sur le Dracula de Bram Stoker et le film de Friedrich Wilhelm Murnau auquel il jure une fidélité toute relative. Celle-ci relève d'un héritage pour lequel Robert Eggers a signé, à l'instar de Thomas Hutter (Nicholas Hoult), un pacte qui équivaut à un acte. Devenir propriétaire d'un patrimoine aussi lourd implique forcément des travaux d'adaptation et de consolidation afin que l'édifice centenaire ne tombe pas en ruine. Il semble qu'aujourd'hui, cette double opération d'héritage et de chirurgie passe principalement par une esthétisation des ambiances et des textures, un artifice dont Robert Eggers est devenu, en quatre films, un des chefs de file. Peut-être que les grands maîtres du muet auraient utilisé les moyens technologiques actuels pour donner de la profondeur à leurs films, mais ils ne l'auraient certainement pas fait dans une forme de solipsisme maniériste ultra léché faisant de chaque plan un tableau dans lequel rien ne circule si ce n'est la recherche clinquante de l'effet d'atmosphère. Si l'inventivité visuelle de Nosferatu impressionne par moments, notamment grâce à une crudité assez rare pour une grosse production hollywoodienne, le lifting que Robert Eggers fait passer au mythe hérité provient d'abord d'un catalogue d'effets sur mesure tournant à vide et en vase clos.

Ce Nosferatu botoxé devient ainsi, dans les mains de son héritier, un film d'horreur conforme à une tendance de la production hollywoodienne contemporaine placée sous le joug des bondieuseries digérant, pour le meilleur et surtout pour le pire, l'héritage de L'Exorciste de William Friedkin. On a aussi parfois l'impression de se retrouver devant du Wes Anderson ensorcelé auquel on aurait mis un crucifix dans le cul pour que rien ne dépasse du cadre tandis que la vaine tentative d'exorcisme le met en PLS. Robert Eggers, à l'image de la bouffonnerie du personnage interprété par Willem Dafoe, croit au premier degré à cette joute entre le démon et la spiritualité qui peut le combattre, tandis que le film de Murnau, qui se concentre sur le destin tragique du vampire, n'a rien à voir ni avec le genre horrifique, ni avec le salut que peuvent apporter les croyances païennes ou religieuses. Cet affrontement est hystérisé sous la forme de plans iconiques aussi pontifiants que des peintures religieuses, les yeux blancs convulsés de Lily-Rose Depp répondraient presque à Marie s'extasiant devant un ange venu du ciel. Certes, Nosferatu et le cinéma d'horreur contemporain cultivent des visions du mal, mais le mode de croyance et de figuration n'est au fond pas très différent. De belles et grosses auréoles pourraient délimiter les plans du film comme un cadre en bois : ils seraient exposés dans une église qu'ils ne choqueraient pas en représentant un ensemble de figurations du Grand Mal à combattre par la lumière divine. Or, ne s'apparentent-ils pas aussi à des visions eschatologiques ? Le maniérisme de Robert Eggers devrait-il être rapproché des grands tableaux de Bruegel ?

Nosferatu lorgne par moments sur les grandes fresques païennes du peintre flamand. Le chaos de la ville fictive de Wisborg en Allemagne où se déroule le film, ainsi que le petit village des Balkans dans lequel Thomas Hutter fait escale, peuvent rappeler les personnages et les compositions de Bruegel, mais la comparaison s'arrête là puisque les tableaux du peintre flamand doivent plus à une forme de réalisme qu'aux croyances métaphysiques réchauffées par le film et représentées par une lutte entre l'ombre et la lumière. Et puis, bien entendu, il n'y a rien de commun entre l'art de Bruegel et l'esthétisme de Robert Eggers qui relève bien plus du publicitaire ou du visuel. Nosferatu est un film religieux à la forme religieusement archaïque de l'icône relookée et de l’idolâtrie botoxée.

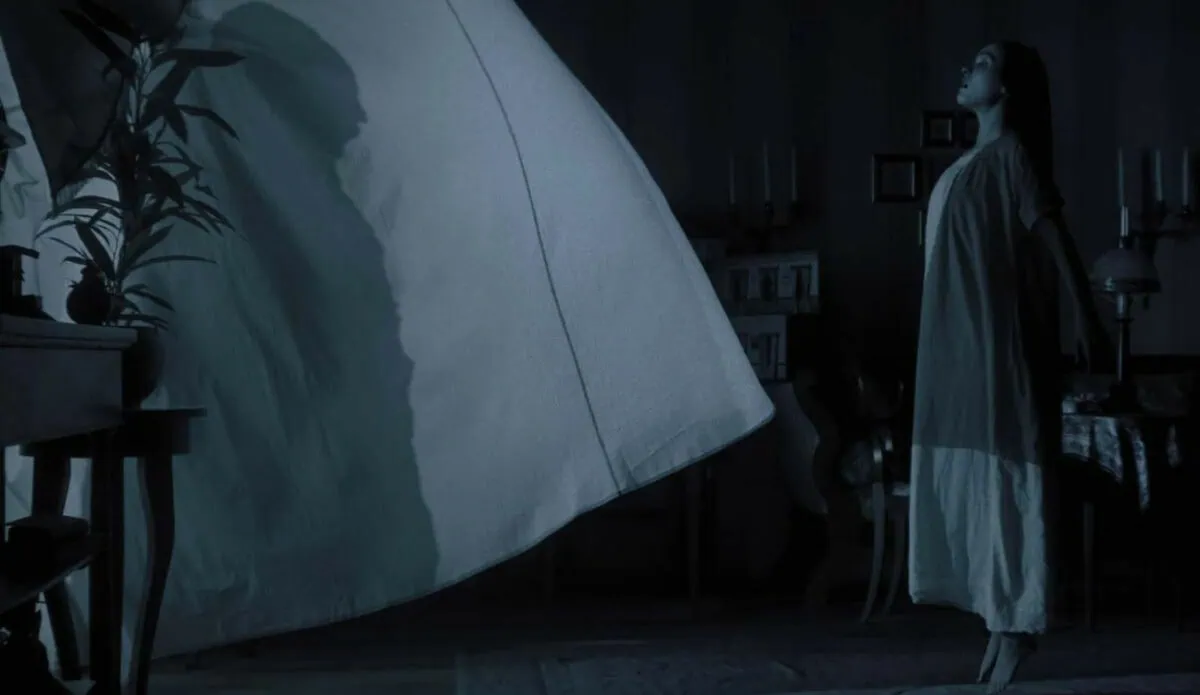

Le film serait un échec total si un élément essentiel ne venait pas contredire ce constat : une crudité sans compromis recouvre de toute sa noirceur un monde et des personnages ensorcelés. Le sexe et la jouissance, plus encore que la possession ou la malédiction, deviennent le mode de communication entre Ellen (Lily-Rose Depp) et le vampire. Ils rendent impuissant le mariage entre le christianisme et le paganisme censé lutter contre le mal puisque le salut viendra de la consumation de l'acte sexuel. Il y a ainsi dans Nosferatu un étonnant contraste entre un catéchisme ambiant et une puissance libidinale que rien ni personne ne peut contrôler, poussant même le pauvre Harding à profaner le cadavre de sa femme. Ce monde rongé par les pulsions de toutes sortes rappelle autrement l'enfièvrement des victimes du Dracula de Francis Ford Coppola. Or, dans le film de Robert Eggers, et à mille lieux de Murnau, ce n'est pas le vampire qui jette une malédiction sur sa victime, mais la victime elle-même qui, dans son adolescence, sort le démon de son repos au nom d'une recherche du plaisir sexuel et d'un fantasme étonnamment aussi obscur que les méthodes par lesquelles elle le satisfait. Au rejet d'un vampire qu'elle doit se coltiner — pensait-elle réveiller le prince charmant ? — se mêle une attraction pour son apparence cadavérique et cramoisie. Le fantasme bien particulier d'Ellen tendrait presque à légitimer l'attraction des vieux pour la chair fraîche puisqu'ils n'en seraient pas à l'origine. Heureusement, la fin du film est réussie et revient à l'essentiel du mythe : le comte Orlok perd le contrôle de sa domination par le mal et meurt de sa passion pour la jeune femme dans une séquence qui justifie enfin toute la débauche de moyens pour obtenir de beaux effets d'atmosphère.

On ne peut pas néanmoins s'empêcher de rire tout au long de ce nouveau Nosferatu bien que Robert Eggers ait restauré avec soin la magnifique fin dont il a héritée. Le grand-guignol général s'exprime aussi dans la représentation de la sexualité. Le film est comme en perpétuel état de jouissance. D'un côté, le cinéaste lui-même jouit à chaque plan de sa maîtrise des artifices esthétiques et, de l'autre, les personnages (Ellen bien sûr, mais aussi Herr Knock) semblent entrer en extase jusqu'au ridicule. « He's coming » ou « Come to me » sont ainsi répétés à plusieurs reprises et il n'y a qu'une petite modification grammaticale à effectuer pour traduire le fond de cette pensée : « They are cumming ». Tous les fluides doivent sortir ou être consommés, et pas uniquement le sang. C'est le but secret et avoué du film. D'autant plus que le comte Orlok est bien membré et le brave Thomas un mauvais coup qui se rattrapera plus ou moins après avoir été comparé au monstre. Robert Eggers, quant à lui, a le style bien dur, mais à force de jouir de manière précoce à chaque plan plutôt que sur la durée, son Nosferatu se sèche sous un amas de croûtes aussi repoussantes que celles qui recouvrent le corps du vampire. C'est aussi cela, l'aspect horrifique du film.

Post-scriptum

« Nosferatu Roi des morts et des vivants

Vade retro satana

Ahhhhhhhhhhhh

Que ta main noire cesse d’obscurcir notre monde

Que ton ombre rrrretourne dans sa terre

Noire est la destinée du monde

Si vis pacem, para bellum vomitum

La jouissance sera notre salut

Fruitio aeterna !

Oh oui, oh oui, ouiii !

Voluptas giclum

Fruitio tua est potentia

Omnes filia cum

Cum Cum Cum »

(Cantique de Robert Eggers, origine inconnue)