« Mickey 17 » de Bong Joon-ho : Théorie de l'assassinat politique

Mickey 17, à lire une bonne partie de la critique, serait un film raté. S'il est raté, c'est qu'il s'agissait de penser l'Amérique d'un dératé qui voudrait aujourd'hui conquérir le monde jusqu'à plus souffle, comme un perdu ; penser encore l'Amérique à partir de ses rats comme de ses souris Mickey, qui se demandent chez Bong Joo-ho comment se débarrasser de ce piège à ratons qui a pour nom Trump ? Mickey 17, dans son ratage, ne manque pas sa cible. Il explose ses propres lignes de démarcation pour théoriser un nouveau type d'assassinat politique, le présicide, soit commettre un attentat contre son président en un acte qui ne sera pas manqué. Un film pour réimprimer le rêve de l'Amérique.

« Mickey 17 », un film de Bong Joon-ho (2025)

Le film signé du coréen Bong Joon-ho, Mickey 17, à la production et au casting largement américains, est un film de science-fiction qui raconte l’histoire d’un homme dont le laborieux emploi consiste à tester les conditions de vie sur une planète nouvelle. Condamné pour cela à mourir, être ressuscité, puis re-mourir.

Mickey Barnes, interprété par Robert Pattinson, y incarne un jeune homme sans le sou qui s’est laissé entraîner dans une affaire douteuse quand il espérait se refaire. Premier effet notable du film – qui repose sur l'idée d'une imprimante géante dont Bong Joon-ho mobilisera toutes les potentialités au plan scénaristique comme de la mise en scène – Mickey veut réimprimer l'american dream : croire encore au mythe du Self-made man, le reproduire, mais pas tout à fait à l'identique, pour monter une entreprise de macarons censée avoir plus de succès que les burgers en terre US, un vrai projet de science-fiction. Mais son imprimante 3D lui fait défaut. L'entreprise est un échec. Pour fuir une dette, il s’embarque sur un vaisseau parti coloniser une planète lointaine et glacée, sous la houlette autoritaire d’un certain Kenneth Marshall, proto-fasciste évangéliste venu de la télé-réalité, inutile de le cacher davantage, version imprimée sur écran de Donald Trump et son affidé muskien, le verbe déboutonné, idiot, virilo-machiste imbécile au possible.

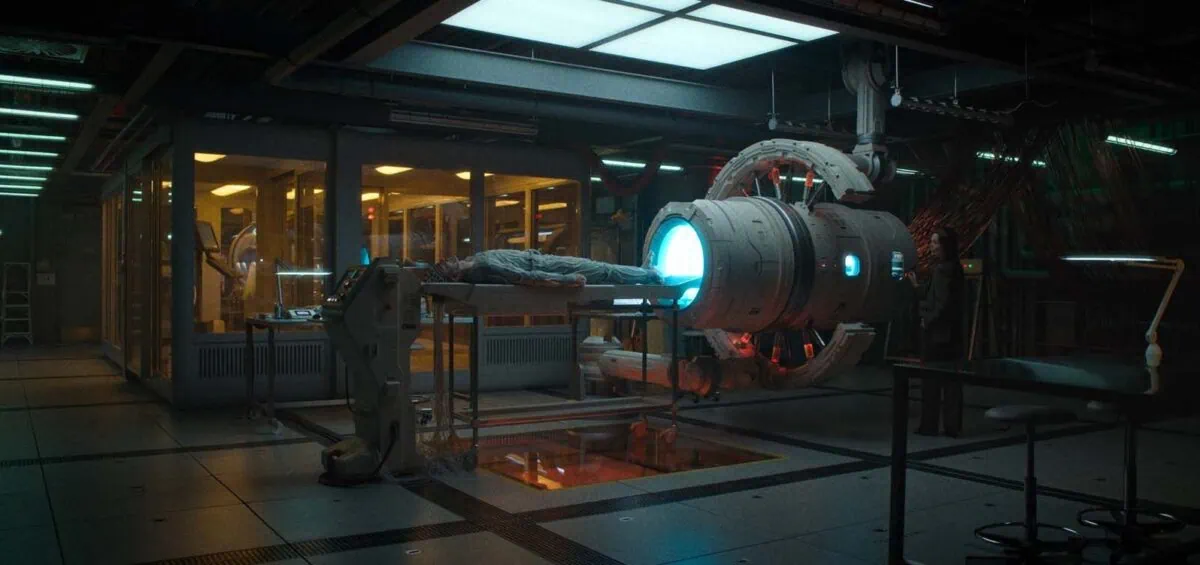

Dans cette micro-société où chacun tient son rang, Mickey est au bas de l'échelle sociale autant que Robert Pattinson-la-star est réimprimé en lumpen prolétaire, un rat de laboratoire. Il est le cobaye qui teste le froid, les virus, la nourriture de synthèse. Chaque fois qu’il en meurt, le voici répliqué à partir de déjections et autres surgeons de l'humanité par une machine aux allures d'imprimante géante, dans un film qui se réimprime en permanence pour en faire dérailler la mécanique à son terme.

Souvent mal reçu par la critique, Mickey 17 est un film de recyclage en contexte de crise climatique parfaitement cohérent sur le fond comme sur la forme. D'abord, Bong Joon-ho entend recycler son cinéma à nouveau aux États-Unis, dans sa grande déchetterie cinématographique, Hollywood, décharge à ciel ouvert. S'il en survole superficiellement les genres comme le lui reproche la critique (la romance, la comédie, le burlesque...), c'est pour en montrer autant la superficialité : en remplissant le cahier des charges de la Warner, il en révèle l'inanité en le recrachant. Il ne sera pourtant pas davantage un film de contrebandier en terre hollywoodienne, comme le Starship Troopers de Paul Verhoeven : comme le monde réel autant que l'Amérique trumpiste ne prêtent pas à la subtilité, le film ne le sera pas davantage.

L'occasion étant favorable, Bong Joon-ho en profite pour recycler tous ses schèmes : spécialiste de la lutte des classes, de Snowpiercer, qui racontait le trajet d’un train dans un monde apocalyptique dont les derniers wagons servaient de main d'œuvre esclavagisée aux premiers, à Parasite, cette fable burlesque et cruelle qui confrontait deux familles coréennes, l’une pauvre et l’autre riche, Mickey 17 oppose autant les classes dans une lutte des places au sein d'un vaisseau spatial en 2054. Il retraite encore en contexte américain ses monstres, de Host à Okja, transmués dans Mickey 17 en vers minions réimprimés mi-tentaculeux (Host), mi-mastodonte cotonneux (Okja), peuple autochtone d'ombilics aux allures de colons se terminant par un anus dilatable en guise de tête expulsant les cris de tous les damnés et colonisés de la terre ; un film en forme de machine à excréments, de l’ordre de ce que fait Hollywood en se bâfrant et recrachant l’actualité dans un affolement climato-mécanique, de même que les monstres sont réimprimés en êtres adorables quand les dents blanches de Kenneth Marshall surmontées de pommettes botoxées sont monstrifiées, une inversion des valeurs pour une réimpression du monde en couleurs.

De la même façon, les genres y sont mêlés, dans une satire politique version comédie en contexte de SF, qui évoque autant d'autres films par surimpression, Starship Troopers, Dark Crystal, L'Armée des 12 singes.... Mais ces genres y sont agglomérés de manière transformée et disjointe eux aussi, autant que le sera Mickey 17 de Mickey 18, afin de les valoriser autrement, ce que la critique réprouve, que la critique critique. Bong Joon-ho se serait perdu dans son écriture. Une ruine, que les américains ont nécessairement détestée pour être le contraire d'un blockbuster, où il y a trop à se mettre le ventre par terre, trop à bouffer dans un film anté-hollywoodien, trop politique. On répondra encore que dans les précédents films de Bong Joon-ho, quand le burlesque surgit au sein du drame, provoque une rupture de ton, les genres sont remis à leur place dans Mickey 17. Ils y sont en ordre de marche : à chaque scène son genre particulier, de façon proprette proprement hollywoodienne, une façon de marquer par la réalisation combien son cinéma exprime le contexte proto-fasciste de son intrigue comme le lieu de sa production, pour mieux les ébrouer en fin de parcours.

Également, les thèmes sont sans cesse réimprimés en version différente dans le film : quand Mickey 17 débute dans ses vingt premières minutes gestatrices par la thématique de la reproductibilité des êtres sur fond de guerre des classes, ce thème fait place à celui du clone quand apparaît Mickey 18 aux côtés de Mickey 17, posant la question de leur cohabitation malgré leur inimitié réciproque, car un jour de mission ordinaire, malgré tous les dangers, Mickey 17 ne meurt pas ; quand il revient dans sa cellule, Mickey 18 a pris place dans son lit ; ce thème de la gémellité cronenbergienne est ensuite réimprimé à son tour en réflexion sur la colonisation d'une terre nouvelle, l'impérialisme US, ses parias, quand dans le film, l'Amérique n'est plus l'Amérique ; elle doit aussi se réimprimer, se réinventer dans un ailleurs, espère aller gagner une autre planète, qu'il s'agira de coloniser pour le pur et le meilleur. Tout ceci, disparate dit la critique, pour aboutir à une scène de destruction finale, quand des personnages qui semblaient clés sont abandonnés ; non recyclés. Trop de pistes, ajoute la critique. Serait-ce une faiblesse de plus du film ? On peut le voir autrement : le film n'est pas tant disparate qu'il travaille à la dispersion puis à l'extinction de la logique du même, celle de l'impression, une manière pour le film d'aller contre son propre projet, c'est-à-dire contre toute forme d'ordre et de répétition.

En effet, chaque renaissance de Mickey n'est jamais tout à fait conforme à la version précédente, ce qui se perçoit l'heure passée du film. La logique d'impression se réimprime elle-même dans Mickey 17, pour parvenir jusqu'au terme des transformations à la subversion : Mickey 18. Chez Bong Joon-ho, l'aptitude à dévier d'un comportement programmé est due au souvenir d'événements récurrents : chaque fois, la mémoire de Mickey est sauvegardée afin de conserver un semblant d'unité. Mais, en vérité, dans cette machinerie s'invente surtout ses lendemains. Car la répétition permet l'improvisation. D'elle naît la variation. À force de se répéter, voici Mickey au seuil d'un changement, prêt à renverser l'ordre des choses.

Quantitativement, Boog Joon-ho, par effet d'accumulation, va dès lors condenser l'énergie de tous ces thèmes qui, par strates successives, produiront un mélange explosif, mais selon une logique contraire à celle du blockbuster qui, lui aussi, est réimprimé dans le film. Mickey 17 ne repose absolument pas sur un rythme progressif, en forme d'escalier, pour culminer dans un climax. Au contraire, chaque scène est tournée avec la même énergie disruptive, de sorte que le climax de fin est plutôt un minax : si le film théorise l'assassinat d'un président, qu'il soit ex-ou futur, l'attentat contre ce président est instantané. Si l'assassinat de Kenneth Marshall en fin de film, soit contre Donald Trump, est extrême dans sa proposition théorique, en pratique Bong Joon-ho le minimise dans ses effets pour un individu dont le gigantisme des tours dissimule mal le caractère gnome. Inutile, donc, de s'attarder.

Au plan de la réalisation, l'idée d'imprimante produit autant ses effets. Vivre et mourir éternellement est montré avec un rythme symphonique. Tout est mêlé : le montage se superpose à la musique qui elle-même colle au mouvement de caméra, le tout sous un morceau de valse à trois temps, tandis que Mickey meurt, se régénère. Se développe une redondance comme une boucle à l'infini qu'il s'agira d'interrompre dans son cycle. Car, au bout de vingt minutes, ce qui est souvent reproché au film, Bong Joon-ho abandonne ce scénario pour aller vers un nouveau segment du film, celui du clone, lui-même délaissé, et ainsi de suite. Se met plutôt en place un droit de suite. Bong Joon-ho se demande comment sortir de la matrice ? Un mouvement qui fait sens ; qui autorise Bong Joon-ho à recycler la matière de ses films pour l'orienter vers une question hautement politique et problématique.

Dans Mickey 17, Bong Joon-ho utopise une version alternative du trumpisme selon laquelle Trump aurait sans doute perdu les élections une seconde fois. Que le cinéaste se soit trompé dans ses prédictions est secondaire (le film devait sortir sur les écrans depuis deux ans) : que Trump ait gagné ou non les élections est superfétatoire. La véritable question éthico-politique étant de savoir comment se débarrasser de l'étron ?

Sur ce plan, l'idée de réimpression est hautement ricoeurienne. Il s'agit de penser le film et son personnage de Mickey comme un autre : Soi-même comme un autre. Ce célèbre ouvrage de philosophie de Paul Ricoeur est construit autour de questions elles-mêmes en réimpressions et différenciations qui sont toutes des questions en « Qui ? » : « Qui parle ? », qui pose le problème du langage, et il faudra bien trouver une façon de communiquer avec les ombilics colonisés comme pour Mickey 17 de trouver enfin un langage propre afin de savoir ce qu'est un sujet parlant, soit un être non plus dirigé, mais autonome ? Puis : « Qui agit ? » C'est-à-dire : Qui est l’auteur de ses propres actes ? Qui est capable d’initiatives ? Qui est capable d’intervenir dans le monde, dans le cours des choses ? Qui raconte sa propre histoire ou celle des autres ? Et par conséquent construit, à travers cela, son identité narrative. Et il faudra encore pour Mickey l'apprendre, ce que sa rencontre avec Mickey 18 permettra, afin qu'il se saisisse enfin « comme un autre ». Et après cela, la question morale : « Qui est responsable ? » À qui peut-on imputer des actes permis ou défendus ? Qui sera responsable de tous les autres ? Qui sauvera le monde de son hôte immonde ?

Bong Joon-ho, pour répondre à chacune de ces questions, a choisi l'Amérique. Loin de s'y être perdu, il lui a réimprimé ses traits pour lui rendre sa topographie.

Sous cet abord, Mickey 17, en première approche, n'est pas un film sur Mickey/Pattinson. Il se vit comme un autre. Mickey 17 est d'abord un film de réimpression. Il est un film sur Donald version Trump, qui lui-même recycle un fonds disneyien. Canard grincheux et colérique version Disney, Donald est le recto de l'imprimé Mickey, un contrepoint au caractère plus posé de la souris quand Mickey 17 est l'envers de Kenneth Marshall. Sur ce plan, lit-on, Bong Joon-ho aurait échoué à parodier Trump quand Trump & Co auraient capté la parodie. The Apprentice, déjà, ratait sa cible à vouloir se situer sur les rivages trumpiens. Impossible de faire plus parodique que le parodique Trump. Pire, le 17e Mickey se tromperait sur le résultat des scrutins : si en 2017 Trump a bien emporté la mise, il n'aurait pas perdu une seconde fois les élections, contrairement à ce que prédit le film. Donald serait de retour chez lui, dans son vaisseau spatial, son bureau ovale.

Au contraire, Mickey 17 porte bien son nom : film sur un expendable, remplaçant sacrifiable, un consommable, à l'origine, Mickey, le Mickey de toute l'Amérique – le Mickey de Minnie, Daisy, Donald, Dingo et Pluto – , Tonton Mickey n'est pas encore Mickey. La souris la plus connue du monde, symbole universel d'entrain et de bonne humeur, est d'abord le produit d'un défaut d'imprimerie. Il est créé en 1928 pour remplacer le personnage d'Oswald le lapin chanceux, perdu par Walt Disney contre son gré : Mickey est un remplaçant. Intérimaire, Mickey ne s'appelle pas davantage encore Mickey. Initialement, dans deux courts-métrages, Mickey se prénomme Mortimer. La diffusion du film sonorisé Steamboat Willie le réimprimera en 1928 sous son nouveau nom, quand Mickey 17 s'appellera aussi Mickey 18 chez Bong Joon-ho.

Mickey est donc autant que le personnage de Robert Pattinson un être en transformation. Mais un drôle de remplaçant. Comme le rappelle sa racine hébraïque, il est celui « qui est comme Dieu ». Mickey ne peut donc pas mourir comme Mickey 17. Mickey est l'incarnation d'une certaine Amérique. Éternelle. Qui vit sous le sceau de Dieu, venue accomplir sa Promesse sur terre. Mickey n'est donc pas n'importe quel personnage Disney. Il est métonymique de l'Amérique. Son universalité est rare. Elle est autant culturelle, géographique, générationnelle que morale. Mickey, bien plus que tous les personnages Disney, aborde la fable en touchant à cette notion d’archétype humain telle qu’exprimée par le psychiatre suisse Carl Gustav Jung dans sa théorie de l’inconscient collectif, selon laquelle nous serions tous reliés par un certain imaginaire, qui serait la source de notre créativité, de notre intuition et de notre inspiration. Autant dire que Mickey, c'est l'Amérique en train de nous faire rêver à son rêve. Il est un exhausteur d'émotions positives, toujours en quête du meilleur, dans un monde non nécessairement rose le jour où son pendant, Mickey 17, se demande comment sauver Mickey, préserver l'Amérique de sa perdition ?

Mickey 17 aura dès lors les mêmes traits que Mickey version Disney : il est honnête et attentif aux autres. Il ne veut en aucun cas leur causer du tort. Il n'aime pas se mettre en avant au risque d'être parfois trop discret. Il est, de prime abord, très attaché à l'ordre et aux règles préétablies : il accepte de mourir pour les autres. Benêt, il incarne, au fond, par la molle acceptation de son sort, l'idée d'ordre. Or, voilà qu'un beau jour, par erreur, Mickey 18 advient. S'il lui ressemble en tous points physiquement, il est moralement son envers. Mickey 18 est sa part sombre, un être de turpitude. Rebelle à l'ordre des choses, au couple d'abord – il prend la petite amie de Mickey 17, sans vergogne, quand Mickey 17 est incapable d'être infidèle – il fera exploser la famille Amérique ensuite : pétarder Donald.

C'est à ce processus de transformation de Mickey 17 sous forme de faux blockbuster que nous invite, via sa fable, Bong Joon-ho. Sous ses allures de simplicité, Mickey 17 en devient un manifeste qui appelle rien moins qu'à perpétrer un attentat contre son Donald. Si Kenneth Marshall, interprété par Mark Ruffalo, est bicéphale, un monstre à deux têtes trumpo-muskien pour avoir en version originale l'accent, cette évidence surlignée n'est pas un défaut du film, mais la manifestation sensible d'un appel au crime quand une bonne part de la critique juge la fin du film trop convenue. S'il est convenu d'éliminer Donald, alors, en effet, Bong Joon-ho n'en disconvient pas.

Mickey 17 n'est donc pas du tout un film parodique. Mickey 17 est un film subversif. Radical. Un film de combat depuis le poste-garde d'Hollywood. Quand on ferait de Mickey 17 un film parodique, on en manquerait alors l’événement inaugural. On se condamnerait à rater le sens de ce qu'il inscrit dans cette époque, à ne pas comprendre le processus de reconfiguration-réimpression politique qui est le sien.

Tout d'abord, Mickey 17 est produit comme il est tourné depuis le ventre de la bête, à Hollywood. Tactique du cheval de Troie, mêlé au sport de combat, Bong Joon-ho utilise toute la force cinégétique de son rival pour la lui retourner. Il en infiltre les codes pour les tourner contre son adversaire, sans jamais qu'Hollywood ne puisse s'en apercevoir. Car si Mickey 17 doit survivre, c'est-à-dire encore l'Amérique, une certaine idée de l'Amérique, plutôt libérale, mickeyenne, il faudra que Mickey 18 élimine d'abord Donald, son antipode, l'autre Amérique consubstantiellement racisto-suprémaciste. Mickey 18 en devient, en fin de film, un personnage de la contestation politique, un nihiliste. Il en a la violence brute et sans phrase. Son dilemme moral est le suivant : soit éliminer Mickey 17, afin de perdurer dans son être, soit Kenneth Marshall, en se supprimant lui-même. Or, il faut bien voir qu'en se supprimant ainsi, en lieu et place de Mickey 17, en éliminant son roi-bouffon, c'est une autre Amérique qu'il élimine. En la supprimant comme il se supprime en fin de film, c'est toute la réalité politique, morale, éthique, religieuse, civilisationnelle du moment qui est, elle aussi, requalifiée-réimprimée.

Il ne s’agit pas de politiser Mickey 17, mais de penser sa dimension éminemment politique qui prend forme autour de la menace absolue du pire en train d'advenir. Voilà le courage et la force de Mickey 17 : depuis le ventre de la bête, donner une réponse à la question du pire en train d'advenir en tant que menace absolue. Il faudrait, partant, apercevoir la nouveauté de ce qui est proposé quand il s'agit, en vérité, d’éradiquer Trump : le recours à une force exceptionnelle, qui, se situant hors la loi, n’en protégerait pas moins la loi, l'Amérique, cette île-monde. « Héros hors-la-loi » – autrement dit « force hors-la-loi », c’est-à-dire, pour condenser les deux formules, de recourir à une « force héroïque ». Mickey 17 en devient un commentaire sur l'Amérique trumpiste. Mickey 18 y est une force de la démocratie qui excède une certaine rhétorique de la démocratie comme espace exposé et sans défense ; une force é-norme qu'il s'agirait de ne plus exorciser. Voici ce que pense le film de Bong Joon-ho : l’installation d’une force létale au service du salut de la démocratie comme de l'Amérique. Par rapport à la loi et la force qui applique la loi – par rapport au droit et à la police qui se tourne elle-même contre la femme de Kenneth Marshall dans le film – Mickey 18 est une force exceptionnelle qui travaille en tant que supplément de force hors-la-loi à la force de loi : venu de la loi, soit celle de Mickey 17, elle-même simple impression de l'ordre donaldien, il la subvertit pour la réinstaller autrement et dignement.

Sa position par rapport au droit et à la force de loi en devient paradoxale : elle est en même temps hors-la-loi et au service de la loi. La force qu'il exprime, voire sa violence, est en même temps une violence de suspension et de conservation du droit à l'insurrection. Mickey 18 est un hors-la-loi qui défend la loi, travaillant pour la loi qu’il suspend en vue de mieux la défendre. En ce sens, le supplément de force de Mickey 18 est un supplément d’immunisation qui menace-et-protège, dans le même temps, la loi. Il est un supplément de force d’immunisation simultanément immunitaire et auto-immunitaire parce qu’il défend la loi qu’il viole.

Bong Joon-ho tient un discours philosophico-politique sans complexes de régression intellectuelle qui revendique la nécessité d’une immunisation de la démocratie comme neutralisation de la menace du mal absolu, c’est-à-dire du pire en train d'advenir non pas depuis son extérieur (le terrorisme islamiste par exemple) ni ses marges (tous ces adorateurs du genre, notamment), mais depuis le centre de son centre. Partant, il n’existerait pas de démocratie digne de ce nom qui n’ait la force de décider qui est son ennemi absolu en tant qu’ennemi de la démocratie – autrement dit qui n’ait la force d’éliminer son ennemi absolu. Voilà ce que souligne le film : il faut bien se défendre contre la menace de l’autre qui incarne le pire en train d'advenir. Il faut, dès lors, un supplément de force qui opérerait au nom de la loi au-delà de la loi, soit au nom d’une justice – au-delà de la loi – qui coïnciderait avec le salut de la démocratie. En ce sens Mickey 18 devient en fin de film une force destituante-instituante par la force – sans délégation de compétence – de décider au-delà de la loi. Il est un outlaw, un outcast, un hors-la-loi qui préserve la loi, celle d'une certaine Amérique, celle du droit de ce peuple ombilic autochtone à disposer de lui-même. Outrepassant la loi, il ne la fait pas trépasser mais, à partir d’elle, au-delà d’elle, la sauvegarde. Il en passe les limites non pas simplement pour en sortir mais pour y retourner en affermissant davantage sur ses assises ce qu'est une démocratie libérale.

Boong Joon-ho filme la force obscure des démocraties en cours d'exécution. Il prend acte de ce que la règle du jeu démocratique prévoit bien la possibilité, en cas de nécessité, donc en cas de menace contre son propre salut, de faire appel à un supplément de force hors-la-loi pour se défendre de la menace absolue de l’autre en tant qu’ennemi absolu. Mickey 18 est le droit de légitime défense de l’Amérique, dans la situation exceptionnelle d’une menace que la légalité normale ne pourrait pas affronter.

Il est un troisième genre de force au-delà de la police et de l’armée. Sa force est la force noire de la démocratie en « guerre » contre son ennemi. Mais de quelle guerre s’agit-il ? D’une guerre singulière, dont le nom de « guerre » au sens classique n'est qu’une paléonymie. Une nouvelle forme de guerre qui appellerait une autre pensée de la guerre. Mickey 18 décide d'entrer en lutte contre quelqu’un qui n'est pas simplement ni un criminel ni un ennemi au sens classique ; quelqu’un qui excède l’opposition du militaire et du civil, de l’état de guerre et du law enforcement : une autorité défaillante qu'il ne s'agirait pas simplement d'empêcher institutionnellement en le mettant aux arrêts, en le jugeant, mais d'éliminer physiquement. Un ennemi absolu. Bong Joon-ho, par analogie, sans jamais le nommer, l’appelle implicitement : terroriste. Par un tour de force sémantique jamais formulé, Trump n'est plus Trump dans le film, ou plutôt Trump, par la facticité de la fiction est montré dans sa version la plus authentique, une fois lui-même réimprimé. Il devient terroriste. Celui qui terrorise. Et c'est pourquoi Bong Joon-ho ne le caricature pas, mais en extrémise les traits pour mieux faire ressortir tout ce qui l'attrait à la figure du terroriste en invitant à commettre contre lui un présicide. Soit de prescrire avant la lettre, avant même qu'ils aient eu lieu, les tentatives d'assassinat dont a fait l'objet Donald Trump lors de sa campagne présidentielle.

En l'éliminant, il s'agit de réassurer l'Amérique. Le film a donc bien une fonction-laboratoire qui explique son recours à la SF, qui dépasse le simple cadre de la réimpression permanente de Mickey 17, une fonction non pas simplement cathartique. Une manière, plutôt, de « Répondre » de la démocratie. Ce discours sur la « guerre » contre son président terroriste montre qu’il n'est pas possible en démocratie d’opposer la politique et la guerre et de faire contraster le calme de la vie pacifiée dont témoignerait l’existence d’un lien social harmonieux avec la violence des discordes qu’illustrerait l’absence d’un tel lien. Mickey 17 intègre plutôt le conflit comme moteur de la vie sociale et politique. Ce rapport entre la guerre et la politique, Michel Foucault en a posé les termes, dans son cours prononcé au Collège de France, ayant pour titre « Il faut défendre la société », considérant que :

« Nous sommes donc en guerre les uns contre les autres ; un front de bataille traverse la société toute entière, continûment et en permanence, et c’est ce front de bataille qui place chacun de nous dans un camp ou dans un autre. Il n’y a pas de sujet neutre. On est forcément l’adversaire de quelqu’un. »

Mickey 17 procède finalement et autant d’un renversement du rapport entre guerre et politique, tel qu’on le trouve exprimé chez le stratège prussien Carl Von Clausewitz, dont il reprend l’antienne pour la tourner comme l'avait fait Michel Foucault : si la guerre est la politique continuée par d’autres voies, pour Bong Joon-ho, le cinéma est la guerre perpétuée selon d’autres moyens.

Poursuivre la lecture autour du cinéma de Bong Joon-ho

- Des Nouvelles du Front cinématographique, « Parasite de Bong Joon-ho : Charge de la farce, Décharge de la grâce », Le Rayon Vert, 7 juin 2019.