« L'Été dernier » de Catherine Breillat : Secrète alliance stellaire

L'Été dernier est le grand film d'amour du cinéma de Catherine Breillat, et l'un des plus grands du cinéma français – de tous les temps et pour tous les temps. Et ce film arrive au soleil couchant d'une œuvre avouant scintiller encore une fois, peut-être une dernière fois, le dernier été avant la nuit définitivement tombée dont le règne est, griffé d'étoiles filantes, au rayonnement fossile. Si le désir est une levée – orior –, l'or secret des alliances peut sceller les orifices affamés. Il luit alors pour toutes les étoiles mortes qui, sertissant nos secrets, constellent la peau de nos vieillissements.

« Je t’en ai dit assez : épargne-moi le reste. »

(Jean Racine, Phèdre, 1677, acte I, scène 3)

« La pulsion propulse et menace. La vie éclot et épuise. Le désir se lève, s'emporte et s'égare

ou bien s'éteint. (...) Le sexe est à la croisée des chemins, là où le désir se trouble en amour,

là où le renoncement peut se renoncer lui-même et ouvrir à un art supérieur. »

(Jean-Luc Nancy, Sexistence, éd. Galilée, 2017)

« Mon premier est un trésor.

Mon second est un poison.

Mon troisième est le propre des dieux.

Mon quatrième est la nature du cosmos.

Mon cinquième peut être ce dont on hérite et que l'on lègue à son insu.

Mon sixième est la condition de la séduction.

Mon septième est l'adversaire de la transparence et l'allié de la vérité.

Mon huitième peut gâcher une existence.

Mon neuvième est ce qui permet l'exercice du pouvoir.

Mon dixième est synonyme de liberté.

Mon onzième est ce que l'on veut savoir.

Mon douzième peut être ce qu'il est sage de ne pas vouloir savoir.

Mon treizième est le garant de la vie.

Mon tout est… »

(Anne Dufourmantelle, Défense du secret, éd. Payot & Rivages, 2015)

Les deux dragons

Comme il est difficile d'écrire à propos de L'Été dernier de Catherine Breillat. Un détour est nécessaire, mais c'est pour mieux indiquer la puissance d'éclaircissement logée dans toute difficulté.

Longtemps, des yeux d'enfant ont regardé Saint George et le Dragon, captifs de ses séductions qui sont des pièges pour le regard, des sortilèges. Le tableau de Paolo Uccello, on le voyait alors comme ça : un preux chevalier sur son destrier blanc tuait le dragon qui s'interpose, effrayant, entre lui et la princesse retenue prisonnière à l'orée d'une grotte. Avec la diagonale de la lance qui transperce la gueule du monstre vert, le saint patron des chevaliers chrétiens triomphe en libérant la Dame de son cœur. Et puis quelque chose est arrivé dans la perception, quelque chose a bougé dans les yeux brouillés de l'enfant spectateur. Peut-être avait-il été inattentif, peut-être aussi a-t-il vieilli.

L'effet de parallaxe est alors intempestif quand le chevalier n'apparaît plus comme le bon sauveur de la belle chère à son cœur, mais comme le chasseur cruel qui tue l'animal de légendes archaïques qui la protégerait de lui, et qu'une longue laisse relie comme le cordon rattache le fœtus au placenta.

Quand l'animal saigne, la princesse saigne aussi, cela crève les yeux. Le pan traînant de sa robe l'indique d'ailleurs, rouge comme un écoulement sanguin. À l'orée de la grotte utérine, deux hémorragies gémellaires, l'une du dragon, l'autre de la dragonesse. La percée du regard tient toujours du déniaisement. Un dépucelage. La percée du regard dessale, c'est une trouée hyménale(1).

On y songe en élisant le tableau d'Uccello dans notre musée imaginaire, avec pour grand modèle celui de l'historien Paul Veyne(2). On y repense aussi avec, en tête, un passage fameux de la Lettre à un jeune poète (1904) de Rainer Maria Rilke : « Peut-être tous les dragons de notre vie sont-ils des princesses qui n'attendent que le moment de nous voir un jour beaux et courageux. Peut-être que toutes les choses qui font peur sont au fond des choses laissées sans secours qui attendent de nous le secours. » Le tableau et la citation composent un montage dialectique. L'enfant abusé revient alors dans le corps de l'adulte, l'oublié qui s'est entre-temps transformé – un nouveau-né. Cela s'appelle l'enfance du spectateur, soit l'aurore malgré l'horreur et depuis elle. L'enfant retrouvé vole au secours de la princesse, non parce qu'il faudrait la délivrer du dragon, chevaleresquement, mais parce qu'au contraire il doit la sauver du chevalier qui, en la séparant de son animal protecteur, totémique et placentaire, irrémédiablement l'aura blessée. Alors l'enfant abusé, lui aussi, est sauvé.

L'Été dernier fera partie de notre musée imaginaire, on le sait – la chose est désormais scellée. Et puis, c'est toute l'œuvre de Catherine Breillat qui pourrait être un commentaire du tableau d'Uccello.

Le nouveau film de Catherine Breillat n'a pas besoin qu'on lui porte secours, en aucun cas. Altier, souverain, improfanable, il plane facile cent coudées au-dessus de la mêlée. Il dispose cependant d'une puissance de recours dont la force dispense ses effets rédempteurs, et autant sur ses personnages que sur ses spectateurs. L'Été dernier rayonne, étincelant d'un éclat dont on croyait la source, originaire et stellaire, quasiment épuisée dans les travées de l'immense galerie commerciale qu'est devenu le cinéma français, auteurs compris. Le film émet en effet de considérables rayons – des rayons verts –, irisé de secrets et de mystères que l'on voudrait approcher sans en déchirer le voile, sans les percer, surtout pas, parce qu'on les aura reconnus comme siens, il n'y aura pas d'autre aveu. C'est ainsi que l'on regarde un film qui nous regarde de cette façon-là, haussant notre dignité offensée, droit dans les yeux pour puiser depuis la frontalité des ressources inédites de diagonalité.

Aimer un film, ce n'est autre, rien d'autre que cela : sceller un pacte avec lui, jusqu'au vertige. Nous sommes la princesse et le film – ce film-là – est notre dragon. Ou bien c'est l'inverse. Nous sommes la dragonesse et L'Été dernier de Catherine Breillat, un bouclier d'Athéna qui a valeur de miroir autant que de blason, blasonnant ce qui ne saurait s'énoncer davantage sous peine de meurtrir tout mystère.

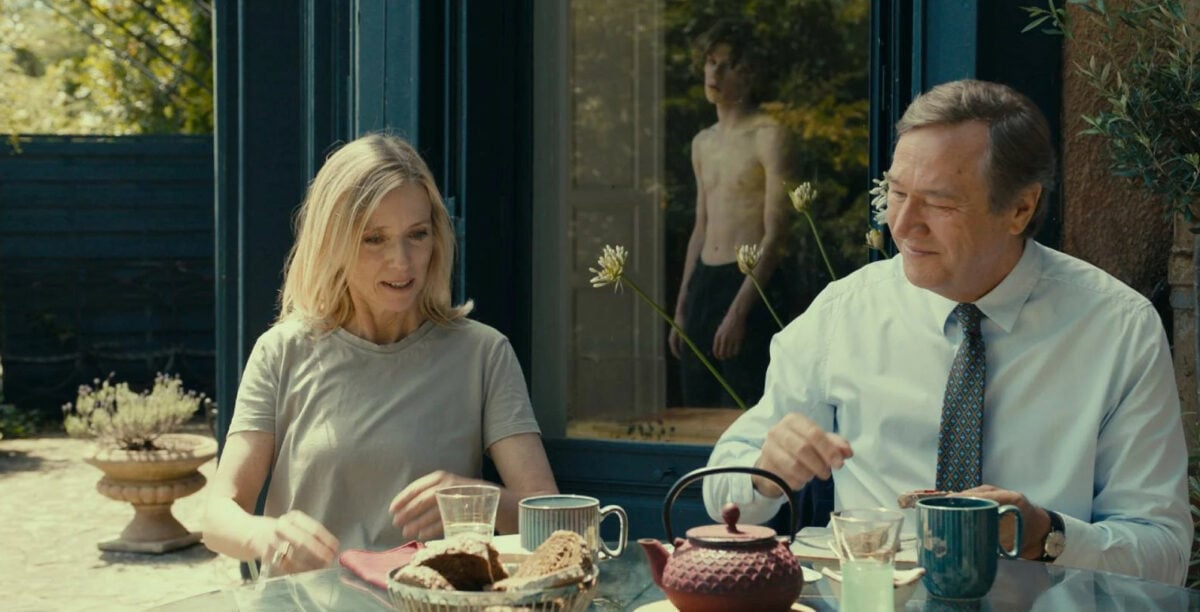

Il se trouve qu'on trouvera dans L'Été dernier deux dragons. Pas un mais deux. L'un est une peluche à deux têtes avec lequel joue le garçon de Mimi (Clotilde Courau), la sœur d'Anne (Léa Drucker) qui travaille dans un salon de beauté. L'autre est un tatouage sur la hanche droite de Théo (Samuel Kircher), aperçu la première fois que l'adolescent apparaît à Anne, sa belle-mère, avocate pénaliste spécialisée dans le droit des mineurs. Le premier dragon est celui de l'enfant, son imaginaire et ses trésors – l'enfance est légendaire. Avec la grande glace où se mirent les deux femmes, l'enfant est un autre garant de la vérité d'une sororité qui, en dépit des rivalités mimétiques, est l'alliance entre deux princesses. Une paire de dragonesses comme il y en a chez Catherine Breillat, À ma sœur ! (2001), Barbe bleue (2009). Depuis la toute première scellée avec sa propre sœur, son aînée, Marie-Hélène, la première à avoir pénétré le royaume du cinéma et qui, un jour des années 1980, décida de s'en exiler(3). Le second dragon n'est plus bicéphale. Il est devenu une bestiole noire glissant le long du corps d'un adolescent qui perd la tête depuis qu'il abrite en lui monstre qui le dévore de l'intérieur.

Passer de l'enfance à l'adolescence tiendrait alors de la décapitation, déjà attestée avec celle de l'ogre dans Barbe bleue, ce conte de l'enfance des sœurs Breillat, ce blason-miroir dont l'or aura protégé leur aurore sororale. Une tête est tombée et quelque chose d'autre à la place a poussé, une lance aux diagonales fatales pour l'enfance. Dans L'Été dernier, l'adolescent Théo se rêve alors chevalier, s'imaginant peut-être secourir la captive de l'ogre que son père serait. Il est un ogre qui s'ignore, le faucheur en herbe de dames dont les trophées se disent aussi dans le lexique imagé de la chasse des massacres.

Mais la princesse le lui rappellera, avec l'assurance de l'avocate qui en a vu, des vertes et des pas mûres, mais surtout avec la langue de feu de la dragonesse : c'est chèrement qu'elle vendra sa peau.

Les deux sœurs (I)

Le cinéma de Catherine Breillat a la prédilection des sœurs. La sororité n'y est pas un mot d'ordre fédérateur, mais une passion sans trêve ni négociation, le foyer d'incandescence d'un très puissant secret qui en fait toute la singularité, une lune et ses feux qui ne se laissent approcher qu'en silence et avec respect. Pas d'autre équivalent dans l'histoire du cinéma, peut-être, sinon Kenji Mizoguchi qui doit son art à sa sœur geisha. Dans Tapage nocturne (1979), Marie-Hélène Breillat interprète déjà la sœur de l'héroïne jouée par Dominique Laffin. Et puis il y a les frangines de 36 Fillette (1987), À ma sœur !, Barbe bleue et La Belle Endormie (2010). On soulignera encore l'existence des films sœurs, Sex is Comedy (2002) allié à À ma sœur !, Une vieille maîtresse (2007) qui répond à Une vraie jeune fille (1976), le diptyque Barbe bleue et La Belle Endormie d'après Charles Perrault.

Les sœurs le sont de tous les films qui fonctionnent en miroir les uns avec les autres. Le cinéma de Catherine Breillat est un palais des glaces habité de reines des neiges. La sororité y est une alliance qui démultiplie ses miroitements quand la cinéaste élit ses personnages féminins, et les actrices qui les incarnent en sœurs d'adoption. L'alliance des sœurs est un combat, celui des dragonesses contre les ogres qui se présentent à elles en preux chevaliers. Mais la première des luttes les concerne, dont l'alliance est un or chaud, froid et incorruptible, qui doit calmer les ardeurs de la rivalité mimétique.

Anne et Mina sont sœurs. La seconde incarne une part de vérité de la première : ses origines populaires. L'avocate pénaliste est une transfuge de classe. L'ascension sociale a toutefois un prix, celui d'un jeu de masques. Le miroir du salon de beauté indique, avec le reflet des alliances partagées, les mélanges de la reconnaissance commune et de la réciproque duplicité. La cosmétique y est une pratique rappelée à ses origines mythologiques et chamaniques, soin et sortilège, ordre qui est toujours un maquillage sur fond de désordre. Une pharmacie. Le cosmos est un bricolage sorcellaire contre le chaos et sa loi. Morale, normes et droit sont d'autres inventions cosmétiques face aux levées du désir, la fente de l'ombrelle ouvrant sur le chaos et la possibilité de le faire voir(4).

La jalousie intériorisée de Mimi est une menace aussi sérieuse que la tentation du vertige dont Anne défend la théorie auprès de Théo (l'héroïne breillatienne, typiquement, théorise, c'est pourquoi elle agace, ce qui par ce côté-là seulement la rapprocherait franchement de l'héroïne rohmérienne). Mais les sœurs ont des secrets aussi, cela que sait bien le mari d'Anne, Pierre (Olivier Rabourdin), qui insiste – il y tient déjà, comme on le verra – à préserver une qualité de non-savoir concernant leurs conversations intimes. Ces secrets sont encore des manières synchrones, des accords posturaux, une façon quasi-chorégraphiée de s'asseoir sur des fauteuils après le cambriolage de la maison, une autre de se regarder dans le miroir ou d'ajointer leur visage. Ce sont là des plis qui favorisent des ellipses aussi fugaces que réparatrices, déliant la sororité de devoir s'expliquer sur ce qui l'aura menacé.

Autre chose : Anne a pour prénom celui de la sœur de l'héroïne sans nom de Barbe bleue, que Catherine Breillat, à l'occasion de son adaptation propre, a appelée Marie-Catherine, soit la combinaison des prénoms des sœurs Breillat, Marie-Hélène et Catherine. Mina que l'on surnomme couramment Mimi se présente alors comme une moitié d'Anne, Mi-Anne, la gardienne de ses origines qui sont des rapports de classes dont les vestiges font vibrer bien des vertiges, comme le désir de dévaster ce que l'on a bâti. La poussée inconsciente d'un saccage dont elle reconnaît peut-être le caractère adolescent dans l'adolescence sensuelle, furieuse et véhémente de l'éphèbe Théo.

Les deux sœurs (II)

On ne l'a toujours pas dit mais L'Été dernier est singulier par bien des aspects, strictement pratiques : déjà parce qu'il s'agit d'une commande proposée par le producteur Saïd Ben Saïd à Catherine Breillat, qui n'avait rien tourné depuis dix ans et le magnifique Abus de faiblesse (2013) ; ensuite parce que la proposition est le remake d'un film danois de 2019, Dronningen (Queen of Hearts) de May El-Toukhy. On reconnaît la stratégie du producteur, d'un côté avec le recours au remake, déjà celui de Passion (2012) de Brian De Palma d'après Crime d'amour d'Alain Corneau, de l'autre avec le secours offert à des auteurs, ainsi Paul Verhoven (Elle et Benedetta) et David Cronenberg (le prochain The Shrouds), que l'industrie a de moins en moins la volonté de produire.

Loin de sa zone de confort, Catherine Breillat s'approprie un matériau impersonnel en le dégraissant de ce qui le caractérisait, à savoir le cynisme sur lequel il fait si bon surfer en faisant passer les vessies de la complaisance pour les lanternes de la critique (on n'est guère surpris que L'Été dernier n'ait pas intéressé le jury cannois présidé par Ruben Östlund). Son film double l'original en le transcendant. Fidèle jusqu'aux situations et à certains dialogues, il le trahit cependant pour sauver ce qu'il s'évertuait à diminuer. L'air y était pollué des transgressions bourgeoises suivies de l'évacuation hygiénique des mauvais sujets, parce que piégés par plus forts qu'eux. Il est ici raréfié et cela n'est dû qu'à la forme, une qualité de peaux et de lumière, de silence et de souffles, de textures et de durées, et des choix marqués (le refus réitéré du contrechamp, la puissance retrouvée du gros plan), au nom d'un secours offert à la part d'ombre qu'il y a dans toute image qui ne se marchande pas.

Après tout, en restant sur le plan sororal, une aînée prend soin ici d'une cadette dévoyée en s'étant crue princesse alors qu'elle est la manipulatrice en chef, l'ogresse de son petit traité d'évacuation.

Le remake est alors rédemption (du film original, de Catherine Breillat absente des écrans depuis dix ans, de nous autres spectateurs offensés par films et commentateurs qui volent au secours du cinéma comme saint Georges sauve la princesse en trucidant son double totémique et placentaire, le dragon, pour mieux la posséder mais posséder est un mal, une meurtrissure). Il est la relève assurée par la quintessenciation des situations, déduite du raffinement du style et ses procédures esthétiques – les pointes du stylet qui font couler les larmes en leur donnant le goût non du sel mais du sang.

Si la princesse retrouve de sa force de dragonesse, c'est en misant sur la sororité et ses alliances, ses silences qui sont et font ses secrets, ce foyer originaire, mystérieux et secret d'où est sorti le cinéma des sœurs, ces reines des neiges qui ont une étoile polaire au fond des yeux. L'étoile brille dans ceux d'Anne et Mina, non moins dans les mirettes d'Angela et Sirena, les filles adoptives d'Anne et Pierre. La sororité est ainsi dédoublée pour mieux être redoublée, une paire majeure avec les adultes, une paire mineure du côté des enfants. Les deux petites filles d'origine asiatique font tellement mieux que servir un office scénaristique à double entrée, sociologique (une marque de bourgeois se rachetant une bonne conscience humanitaire) et psychologique (le couple n'arrive pas à avoir des enfants). Angela et Sirena ne remplissent aucune fonction, elles redéploient les sortilèges de l'enfance animée par l'aurore sororale. La quasi-gémellité fait voir alors une grande polarité : la première est apollinienne, calme et tranquille, quand la seconde est fougueuse, toujours combative.

En l'occurrence, Sirena pratique le judo et elle fait mordre la poussière à Théo comme elle dit savoir le faire avec tous les garçons ; interrogée par Théo qui lui demande quoi emmener sur une île déserte, elle dit préférer à son doudou son sabre-laser ; lors de son anniversaire, elle fait la misère à qui ose toucher à ses cadeaux. Angela est un ange, Sirena un être démonique. Même sa mère admet devant ses filles qu'elle sert toujours en premier Sirena et Angela y consent, elle à qui revient la part angélique, couchée au-dessus de sa sœur quand leur mère leur lit La Petite Sirène de Hans-Christian Andersen. La fête d'anniversaire rappelle ainsi ce fait élémentaire : tout anniversaire est gémellaire(5). L'alliance avec le double placentaire et oublié est le bijou secret sertissant les alliances sororales.

Angela et Sirena se jalouseront bientôt. Elles rivaliseront, se rentreront dans le lard, sûrement comme Anaïs et Elena dans À ma sœur ! Mais l'une pardonnera tout à l'autre qui, pour lui rendre la pareille parce que c'est sa sœur, saura à l'avenir vendre chèrement leur peau à toutes les deux.

Les deux incestes

L'Été dernier s'ouvre ainsi : en champs-contrechamps, secs et tranchants, l'avocate discute avec sa jeune cliente en la préparant à sa future défense. L'entretien est dur et froid, coupant comme un laser. Anne a la blondeur cruelle. Comme on pense alors à Catherine Deneuve. Anne est un cristal quand l'adolescente en face d'elle est sur le point de se décomposer, brunissant davantage. Cela s'entend même, avec la monodie ciselée pour Anne, et l'intrigant déséquilibre pour sa cliente, le timbre éraillé, très grave puis, soudainement, suraigu. Avec la troisième ou quatrième série de champs-contrechamps, survient un léger biais en suscitant un subtil écart parallactique. Une légère latéralité dans l'axe et Anne change alors de ton. Elle adoucit sa voix, ses yeux sont moins pénétrants, elle adopte une manière plus empathique. Cette séquence seule anéantit Polisse (2012) de Maïwenn qui trouvait à rire et faire rire des agressions sexuelles d'une adolescente. Du reste, le film de Catherine Breillat est une récusation nette et franche de tout un cinéma français captif de ces arènes médiatiques que sont les tribunaux. En érigeant le droit en instance ultime de jugement arbitrant les faits sociaux, la judiciarisation ne fait rien d'autre que le lit de toutes les dépolitisations.

Dans L'Été dernier, le droit se joue hors-champ ; à la limite, de courtes incises en périphérie de la fiction que contractent les ellipses. On y a recours quand on échoue à faire un sort au secret, pour les uns incapables de s'y tenir (Théo porte plainte contre Anne en trahissant leur secret) ou bien, au contraire, quand pour les autres est posée la nécessité de l'interposition d'un tiers (une autre cliente est victime d'une relation ambiguë avec son père). On verra que le droit ne tient son pouvoir que lorsque le secret devient insupportable. Et s'il l'est pour des adolescentes probablement victimes de viol (la première) ou d'inceste (la seconde), il redevient nécessaire pour la cinéaste qui protège les victimes dont s'occupe Anne des explications qui, obscènement, jouiraient à exhiber leur malheur.

L'inceste, son spectre a toujours rôdé dans le cinéma de Catherine Breillat, dès Une vraie jeune fille dont l'héroïne, la bien nommée Alice, se livre aux vagabondages caniculaires de fantasmes de tous ordres, qui se révèlent des déchiquetages de chienne affamée, avec un faune abattu comme un sanglier et un pervers de fête foraine en double de son lubrique de père. On a bien vu également comment la différence de génération des amants peut cacher un fantôme dans le placard, celui de la mère pour le jeune homme assassin de Parfait amour ! (1996) ou bien l'escroc d'Abus de faiblesse.

Toujours approché, le seuil de l'inceste n'aura cependant jamais été franchi. Pour la cinéaste, l'inceste reste une potentialité dont la négativité est constitutive de l'ordre familial, une virtualité dont les réalisations sont couvertes par la réserve protectrice du hors-champ. Peut-être devrait-on davantage parler ici de climat « incestuel » au sens défini par le psychanalyste Paul-Claude Racamier, pour dire l'empreinte psychique de l'inceste sans pour autant induire le passage à l'acte.

Il n'en reste pas moins que L'Été dernier est son premier film marqué par la tension entre la probabilité de l'inceste (de premier type) et la réalisation d'un inceste d'un autre type si l'on reprend la distinction établie par Françoise Héritier(6)(7). Selon l'anthropologue, « l'inceste de deuxième type » caractérise des partenaires sexuels qui ne partagent aucune consanguinité (comme c'est le cas entre Anne et son beau-fils), à la différence du premier type, le plus connu et prohibé par la loi. Le premier point intéressant est que Catherine Breillat privilégie une situation qui intéresse peu Françoise Héritier, concentrant en effet son analyse sur les relations mère/fille et le partage d'un amant commun. L'Été dernier déroge ainsi au paradigme construit par l'anthropologue. Ou bien il l'interroge mais à un autre endroit, là où une femme a des rapports sexuels avec le fils de son conjoint issu d'un autre lit. Le second point, crucial, est alors que la vérité de l'inceste conçue comme l'exclusion du tiers, soit le rabat du ternaire sur le binaire, a pour victime la figure du père. Le grand-bourgeois qu'est Pierre, patron d'une entreprise de 700 personnes en prise avec un redressement fiscal, est un patriarche qui comprend surtout qu'il a failli dans la fonction paternelle.

Quand Pierre apprend de la bouche de son fils que ce dernier a couché avec sa belle-mère, autrement dit sa propre femme, le père et le mari flanchent, aux limites de l'effondrement. Comme on est loin, alors, de toute idée de redressement. La hiérarchie symbolique entre un père et son fils est brisée par l'égalitarisme des amants. La famille compte au moins jusqu'à trois mais le sexe rabat le trois sur le deux. Le père se disait l'intrus des conversations entre Mina et Anne, il découvre qu'il l'est aussi dans le lit de sa compagne. Trois scénarios se présentent à lui, qu'unifie la même logique d'inversion de la place du tiers ; se séparer d'Anne pour se rapprocher de Théo ou bien décider de faire le contraire. Un autre scénario existe, plus difficile et plus héroïque. Le père posé en tiers exclu n'exclut personne, ni le fils à qui il demande pardon de n'avoir pas été le père qu'il aurait dû mériter, ni la compagne à qui il demande pardon d'avoir douté d'elle. Le premier pardon repose sur l'aveu d'un impardonnable abandon. Le second s'enroule comme l'anneau autour d'un déni consenti.

Après cinquante années de cinéma, Catherine Breillat offre à 75 ans son plus beau personnage masculin. Olivier Rabourdin trouve peut-être son plus grand rôle, massif et fragile à la fois, riche et impotent, l'impuissant à qui revient la puissance, la seule, la dernière comme l'été, celle d'aimer les êtres dont les failles ne légitiment en aucune manière de les enfoncer. Cette puissance qui est un secret comme un trésor d'enfance, cet or que dilapide l'adolescence, incendiaire et désorientée.

Les deux premières fois

Catherine Breillat est la cinéaste des premières fois mais les virginités féminines sont des pièges à loup – on ose l'écrire littéralement : des pièges à cons – qu'il faut apprendre à démanteler. C'est bien pourquoi les sœurs sont là, réelles (À ma sœur !) ou bien de cinéma (Sex is Comedy), ensemble pour affronter ce qui vient et déchire, dans le savoir de ce qui aura représenté pour d'autres des affronts.

La défloration est un piège à deux mâchoires, la capture des filles sacralisées par leurs parents suivie de leur destitution par profanation perpétrée par tous les garçons qui s'en vanteront en arborant massacres et trophées. La première fois est un événement obscur, un simulacre, une comédie pas drôle qu'il faut désœuvrer afin de libérer la sexualité des filles des sacralisations qui sont des prisons et des profanations dont le dernier terme est la prostitution. Une femme est improfanable, Anatomie de l'enfer (2004) en aura livré l'austère leçon. C'était déjà exemplaire avec la Lili (inoubliable Delphine Zentout) de 36 Fillette, l'adolescente frondeuse qui ruine patiemment les efforts d'un bellâtre vieillissant afin qu'il ne soit jamais l'homme de la première fois, réservée au premier adolescent boutonneux du coin. Ce qu'à la place elle gagnait, c'est le désœuvrement masculin, un abandon préalable à tout amour qui, un jour, viendra peut-être. Ce qu'énonce avec une réjouissante frontalité Anaïs dans À ma sœur !, la gamine enrobée qui fait un boudin de la virginité.

À première vue, L'Été dernier n'est pas le film des virginités saccagées, sauf que... Ni Anne ni même Théo ne sont puceaux, mais il en va pourtant pour eux deux d'une première fois recommencée : pour lui qui n'avait jamais vécu cela comme ça (son double est l'adolescent de Brève traversée en 2001) ; pour elle qui croit revivre des affres manquées en répétant les douleurs sans récit auxquelles elles sont associées. La quadruple allusion par Anne – d'un amour de 14 ans pour un ami de sa mère, d'une défloration indicible, d'un avortement qui l'a rendue infertile et de violences qu'elles ne supportent pas, surtout de la part d'un garçon – forme un carré comme l'écran où se projettent les images mentales d'une sexualité meurtrie, ravagée. Le tatouage que dépose Théo dans le creux du coude d'Anne ferait un court-circuit entre ces quatre angles. Le désir potentiel d'une première fois retrouvée scelle en vérité les retrouvailles d'une douleur insistante, et réitérée.

Les trois points tatoués sont une inscription anti-autoritaire, anarchistes anti-flics et prisonniers montant à l'échafaud. Le signe est ambivalent, qui renvoie aux enfers de la triangulation quand le tiers s'impose au deux. Théo ignore tous les garçons virtuels que son sourire enjôleur rassemble, les meilleurs comme les pires jusqu'à l'indistinction. Pour une femme à la blondeur froide des héroïnes hitchcockiennes, le faune (renoirien) est comme le dieu Pan qui sème la panique. Il est encore et surtout le souffle qu'indique son prénom, Théo, l'air chaud qui revient dans le corps froid d'Anne, le climatiseur d'un environnement bourgeois confiné, un ventilateur de chaleurs qui chauffe le cou et rosit les joues. Il est le propagateur d'une jeunesse incandescente et électrique, autant accordée à une lune en feu qu'aux larsens qui envahissent la bande-son, jaillis du « Dirty Boots » de Sonic Youth.

Puissance de la transfiguration cinématographique : dans la voiture de retour d'un pique-nique au bord d'un lac où passent au loin les cygnes, ce n'est plus Anne et Théo que l'on voit, mais Kim Gordon (le même visage, blond et osseux) et Thurston Moore (le même casque de cheveux tombant sur un visage rond et la bouche lippue). Même la petite Sirena qui étrangle Théo à l'occasion d'une ferme démonstration de judo retrouve les airs farouches d'Asia Argento dans Une vieille maîtresse.

Le cygne. On repense alors à ce mot du leader du groupe The Swans, Michael Gira. Pourquoi le cygne, lui a-t-on un jour demandé ? Parce que l'oiseau est blanc, et qu'il est majestueux et méchant.

Voilà ce qu'offre Théo à Anne le temps d'un été, l'été dernier qui est peut-être le tout dernier : une jeunesse sonique. Kim Gordon aime infiniment le cinéma de Catherine Breillat et elle a participé au choix des musiques dans son film, avec le morceau « Tripping » du groupe Body/Head qui dispense ses écoulements sonores quand la voiture d'Anne fait une embardée. Là encore, on reste frappé des convergences tant l'héroïne breillatienne se sait toujours divisée entre le haut et le bas, sa tête et son sexe, toutes choses exemplairement énoncées, et même théorisées par Marie dans Romance (1999).

Encore un autre accord secret des prénoms : dans la Bible, Anne est le prénom de la mère de la vierge Marie. La triangulation, non seulement induit la circulation du tiers inclus-exclu, ce parasite qui soumet les frivolités du deux à la paranoïa du trois(8), elle réverbère aussi le rayonnement fossile de la trinité chrétienne. Avec L'Été dernier, c'est comme si Marie s'unissait alors à l'ange Gabriel érigé au statut de fils de Joseph ! Entre le deux de l'amour et le trois de l'ordre familial, les dialectisations du binaire et du ternaire sont des courts-circuits, les diagonales du désir qui coupe dans le fromage des avantages et des héritages acquis. Diotime, ce double féminin de Socrate, le raconte ainsi dans Le Banquet de Platon : le désir qui est enfant de Pénia (la pauvreté, apparentée à la peine) et de Poros (l'expédient, le passage qui a donné le mot de porosité) n'est pas un dieu mais un démon, un être intermédiaire. Le désir met en mouvement et dénude, le désir est un va-nu-pied(9).

Comme Lady Godiva montant son cheval nue et à cru, Anne qui emmène ses filles au cours d'équitation risque en effet le dénudement. La transfuge de classe peut tout perdre, y compris l'amour de sa sœur. Mais c'est qu'elle n'en a pas fini avec la première fois, qu'elle voudrait réparer en en relançant la noria. Anne et Théo sont mordus. Ce n'est pas une histoire sordide de prédation sexuelle, mais un récit de vampires moderne comme, au fond, l'était déjà Une vieille maîtresse.

Si dans L'Été dernier le désir mord et brûle les corps qu'il plonge dans une même nuit d'ivresse et de folie, les corps jeunes comme ceux des plus vieux qui n'ont pas fini de solder les comptes de leur jeunesse bafouée, l'amour est l'étoile du berger, l'or stellaire dont l'éclat, vénusien et luciférien, peut encore orienter.

Deux clés, deux souris

L'Été dernier voit ainsi le désir circuler, et s'agripper (là encore, hitchcockiennement) à des objets quelconques dont il transcende électriquement la banalité. Il en va ainsi des clés : la première offerte à Théo pour lui souhaiter la bienvenue en permettant à Anne de confondre ses forfaits (le cambriolage vient de lui) ; la seconde qu'elle tient dans son poing quand elle le retrouve la nuit, dans le cabanon, après un arrangement judiciaire ayant évité la honte d'un procès. Ces clés ont servi à ouvrir la boîte de Pandore que ne sauraient refermer ni la morale familiale (d'origine chrétienne), ni le droit moderne (d'origine romaine), ce don pour tous qu'est l'espérance, autrement dit le désir.

Ouvrir au désir, c'est accueillir l'intrus chez soi, le parasite qui, contre toute bonne mesure, chauffe les peaux et ébouillantent les sens. Mais il y a deux maisons, celle du corps d'Anne qui se prolonge au milieu des rondins dans le cabanon au fond du jardin, et celle dont Pierre est le propriétaire et Anne tient aux deux. Anne est bifide, elle est fendue en deux, l'avocate qui défend les mineurs des abus sexuels et la femme abusée par son propre désir que l'aimant Théo magnétise. On se souvient des derniers mots de Maud dans Abus de faiblesse : face au tribunal familial lui demandant des explications sur ses hémorragies bancaires, elle répondait : « C'était moi et c'était pas moi ».

Le désir est radicalement indifférent au principe de non-contradiction aristotélicien. Anne est une machine de guerre et de duplicité quand son mari la soumet au tribunal de la vérité et c'est un être emporté loin dans des ravissements qui la soustraient à toute lucidité. Ne reste que le secret, cette autre clé, celui que Théo trahit en pensant sacrifier sa belle-mère pour regagner son père, celui que Pierre protège parce que l'amour est un non-savoir auquel il a stoïquement accepté de se confier(10).

On aura été également attentif au passage de deux petites souris et elles aussi sont des jumelles, encore une autre sororité. La première est le dit de Pierre qui consent à ne pas savoir ce que se racontent Anne et Mina, même si le désir de savoir le titille (Pierre est déjà préparé à affronter le pire). La seconde l'est aussi quand il évoque le rongeur qui a causé des dévastations dans le chalet d'où il revient, avec dans le ventre l'aveu des amours de son fils avec Anne. Si la souris s'apparente à l'intrus ravageur que son fils pourrait représenter, elle allégorise aussi le désir lui-même, l'animal qui, sous le sol des maisons, construit des dédales invisibles dont les galeries menacent la fondation.

La souris est encore une figure du tiers inclus-exclu, du parasite, mais alors n'importe qui peut être le souris. N'importe qui, Anne pour Pierre et Théo, Pierre pour ces deux-là et Théo pour les deux autres. N'importe qui pour incarner l'intrus qui fiche la pagaille dans les alliances binaires, comme le parasite sape à la base l'ordre hiérarchique de la famille ternaire. Si l'on privilégie l'inclusion à l'exclusion, il faut alors trouver le trou par où faire passer la petite souris. Dans le trou se trouve un trésor, le secret qui est un poison en faisant ainsi verser tant de sécrétions, l'adversaire de la transparence en allié contrariant de la vérité – la ligne de chant d'une volonté de savoir désœuvrée(11).

Deux cartes, deux alliances

Les clés du désir qui font traverser les seuils promettent des changements d'état, des franchissements de cap en affranchissements, des intensités à partir desquels les dédales se déplient, une voie pour les émois d'une jeunesse retrouvée qui l'est aussi de ses malheurs, une autre pour les impasses du désir enfermé dans la roue comme une petite souris. Le désir exige ses cartographies et L'Été dernier en propose deux qui composent une formidable combinatoire. On les trouve dans la chambre de Théo. La première est dédiée à la circulation sanguine, la seconde est une carte du ciel.

D'un côté, il y a le sang dont l'obsession dans le cinéma de Catherine Breillat est entièrement nourrie des hémorragies féminines, ces menstrues qui ont notamment servi aux religions monothéistes à enfermer les femmes dans la honte de leur sexe, ce monstre. Alors que le sang consacre plus archaïquement des alliances, y compris entre ennemis, ce sur quoi Anatomie de l'enfer insistait à juste titre. Anne et Théo ont noué une alliance de sang que les arrangements du droit ne peuvent effacer. En passant, quelle idée culottée que celle d'avoir confié à Karim Achoui le rôle du défenseur de Théo. Cette figure d'avocat médiatique est une incarnation paradigmatique de ce que le juridique est un espace où le droit peut se suspendre lui-même, aporétiquement(12).

De l'autre, il y a le ciel étoilé, la voûte céleste qu'observait déjà l'ogre Barbe bleue, ce monstre d'érudition qui savait parfaitement que l'on n'accumule jamais sciences et connaissances au nom de la civilisation sans menées barbares et violentes. Une étoile scintille dans le dernier plan de L'Été dernier, le dernier feu que prolonge « Vingt ans », la chanson de Léo Ferré que l'on entend durant le générique. Le secret de Pierre qui a réussi à arracher à l'anneau marital l'or stellaire des alliances cosmiques répondant aux chambardements du désir, imprévisibles et chaotiques. Cet homme-là ne punit pas sa femme fautive ; au contraire, il la protège comme le dragon, sa princesse. Et quand il pleure en s'agrippant à sa crinière, le seul homme auquel on pense est le mari éploré de Gertrud(13).

D'où vient le secret, alors ? Le sexe en est l'aveu, quatre fois donné. La série tient alors du théorématique. La deuxième fois, Théo a le privilège du gros plan. Comment imaginer qu'il pourrait être sacrifié, jeté au rebut par le scénario ? La troisième fois c'est au tour d'Anne. Ses palpitations après l'orgasme sont d'inoubliables crépitements, insaisissables, qui ont la capacité d'abolir l'univers tout entier. Même Théo a disparu du cadre. C'est lors de la quatrième et dernière fois qu'Anne et Théo sembleraient davantage ensemble. Ce qui est toutefois démontré est la solitude radicale des amants, l'un-e qui a besoin de l'autre pour accéder au foyer monadique de sa jouissance. Là-dessus, Catherine Breillat n'a jamais transigé. Elle y a même fondé la vérité de ses procédures, avec la durée du plan concentrée jusque dans le gros plan de visage, comme une île perdue au milieu de l'océan.

Et, ici comme jamais auparavant, les intensités soufflantes dans le refus recommencé du contrechamp. Qui, dans les grandes occasions de L'Été dernier, offre à l'observation des visages le ravissement des micro-modulations qui, jamais, n'épuiseront l'enthousiasme et l'émerveillement.

On n'a pas encore évoqué la première fois, c'est pourtant la plus belle, la plus renversante. Il s'agit pourtant de la routine d'un couple qui se met au lit. Pierre se déchausse et enlève ses chaussettes, le corps alourdi de ses pauvres fatigues patronales, et Anne qui lui dit qu'il n'est pas nécessaire de baiser avant de se coucher. Mais voilà qu'il a encore envie et elle de lui raconter alors, pendant l'acte sexuel, un souvenir d'enfance, un amour de jeunesse balançant entre attraction et répulsion pour un homme plus âgé qu'elle. Reviennent en mémoire les étonnantes scènes sexuelles d'Histoire de Marie et Julien (2003) de Jacques Rivette, au scénario duquel Pascal Bonitzer a collaboré, et qui a travaillé sur le scénario du film de Catherine Breillat. Le plan-séquence est d'autant plus captivant que la narration stylisée débouche sur le regard énamouré d'un homme qui ne tient plus qu'une minute au lit. Cet homme qui regarde sa compagne ainsi, respectueux son désir de parole et de récit, cet homme-là l'aime. C'est qu'elle vient aussi de le faire entrer dans le cercle de l'un de ses secrets.

Ce scintillement d'amour les sauve du pire – eux deux, eux trois, eux tous –, et nous sauve du drame et de la psychologie, du procès et de la télévision, tout ce qui aura été à Cannes bruyamment acclamé. Pierre a la masse velue d'un ours pour autant que son anneau fait briller l'étoile polaire qu'Anne a dans les yeux. L'étoile sauve ainsi la nuit du jour que brûle une photographie légèrement surexposée, et du droit auquel on se rend quand on ne supporte plus le secret, qu'il faut trahir parce qu'il fait si mal. Si Théo mime l'enfance en jouant avec Angela et Sirena, c'est qu'il a perdu la sienne, ce royaume plein de dragons et de secrets, ce trésor légendaire que saccage la furia de son adolescence, et qu'il retrouvera peut-être à l'âge adulte, avec en tête le « bagage de ses vingt ans ». Si le droit a raison de triompher du secret quand il est violence, l'abolition du secret qu'accomplit la judiciarisation en cours des rapports sociaux engage la mort de la possibilité même de l'amour.

L'Été dernier est un immense film contemporain, justement pour cela : pour le jeune homme souffrant que son adolescence crame les retrouvailles avec son enfance, et le désir de la maturité qui ne va pas sans le tarissement des feux ; et pour un monde sous la coupe du droit dont la lumière chevaleresque fait la chasse aux démons du secret en confondant les mauvais comme les bons.

Être adulte serait entre autres saisir cela : tirer du désir l'amour du secret, sceller des alliances contre le pire en neutralisant tout jugement. Protéger la part d'ombre (de l'amour) contre les projecteurs jumeaux de la morale et du droit. C'est choisir la pénombre et la clandestinité parce qu'en amour cesse toute volonté de savoir. L'amour tient du secret en étant une « zone de non-connaissance » (Valeria Piazza et Giorgio Agamben), un consentement à la distance (Simone Weil) qui est un don fait à l'autre, même si le désir de celui-ci, nomade et vagabond, peut l'entraîner à la trahison.

Pierre ne dit pas à Anne « Tais-toi » pour lui imposer d'autorité le silence, mais pour ne pas rompre le secret et l'alliance qui lui est associée. Le silence qui souffle seulement cela : « Je te crois ».

On le redira encore comme on l'avait fait pour la série The Leftovers (2014-2017) de Damon Lindelof et Tom Perrotta, en suivant Slavoj Žižek relisant Ludwig Wittgenstein. « Sur ce dont on ne peut parler, il faut garder le silence » est la prescription fondamentale des sujets transis par cet événement qu'est l'amour. L'Été dernier est le grand film d'amour du cinéma de Catherine Breillat, et l'un des plus grands du cinéma français – de tous les temps et pour tous les temps. Et ce film arrive au soleil couchant d'une œuvre avouant scintiller encore une fois, peut-être une dernière fois, le dernier été avant la nuit définitivement tombée dont le règne est, griffé d'étoiles filantes, au rayonnement fossile.

Si le désir est une levée – orior –, l'or des alliances peut protéger du vortex affamé des orifices. Le bracelet offert à Anne peut bien ressembler à la menotte conjugale d'un mari jaloux. L'alliance maritale luit pour toutes les étoiles mortes qui, sertissant nos secrets, constellent nos vieillissements.

Notes