« Jack » de Francis Ford Coppola : La fragilité spectaculaire de l’étoile filante

Film mineur, de commande, constamment moqué, Jack fait depuis longtemps figure de vilain petit canard dans la filmographie de Francis Ford Coppola. Le film mérite cependant d'être revu à l'aune d'éclairages rétrospectifs, pour apparaître étonnamment comme très personnel de la part du cinéaste. Développant toute une dialectique de la fragilité, une philosophie de l'éternel enfant et une allégorie de l'étoile filante, il permet à Coppola de rendre, quinze ans avant Twixt, un hommage discret à ses enfants.

« Jack », un film de Francis Ford Coppola (1996)

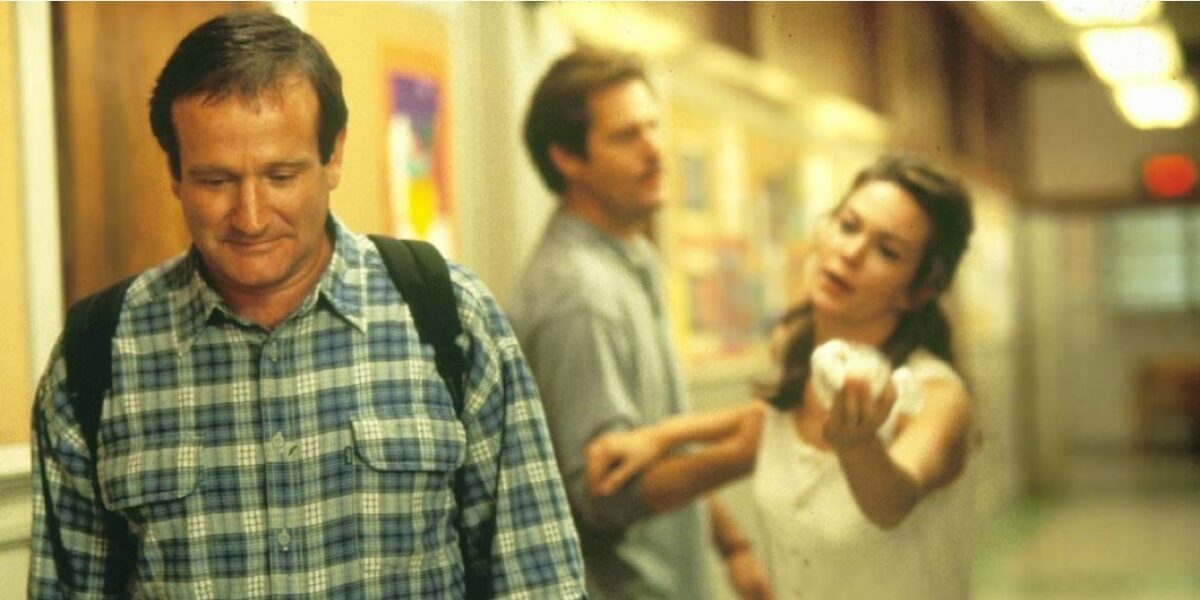

Dans la filmographie de Francis Ford Coppola, il y a quelques films qui apparaissent comme des points noirs, comme de plantureuses taches sur son CV jugé par tous comme impressionnant. Parmi celles-ci, il y a par exemple sa participation au nanar spatial Supernova - sur lequel il n’a pourtant fait qu’un travail de colmatage après l'abandon de plusieurs autres réalisateurs -, mais aussi et surtout Jack, comédie familiale réalisée en 1996, produite par une filiale de Disney, Hollywood Pictures, et mettant en vedette un acteur rassembleur s’il en était à cette époque, à savoir Robin Williams. À sa sortie et après, jusqu’à aujourd’hui, le film s’est largement fait charrier, a été moqué de toutes parts et est passé notamment par l’épreuve de dérision malgré tout humiliante que sont les Razzie Awards, à tel point qu’il ne viendrait probablement à l’idée d’aucun cinéphile qui se respecte, même les plus grands admirateurs de Coppola, de tenter de le réhabiliter ou de le défendre un tant soit peu.

Pourtant, une position prise par le cinéaste, et apparaissant ça et là sur les internets - « quote » non-sourcé, cependant -, tendrait à faire penser que ce « feel good movie » disneyen ne soit pas du tout renié par son auteur, lequel serait plutôt enclin à le défendre(1). Et force est de constater que, près de trente ans après sa sortie, et à la lumière de films réalisés a posteriori par Coppola, Jack pourrait presque apparaître comme l’un de ses plus personnels et sentimentaux, quand bien même il s’agirait d’une commande et d’un scénario écrit à quatre mains par le jeune James DeMonaco - responsable des années plus tard de la saga The Purge - et un certain Gary Nadeau, doublé d’un « véhicule de star » pour Robin Williams. À le revoir, Jack est éminemment étonnant, d’abord par l’émouvante naïveté qu’il charrie, et par sa manière de contourner la facilité du tire-larmes pour devenir in fine un film incroyablement optimiste. Mais ce qui frappe le plus dans le film, dans sa prémisse et dans le destin de son personnage principal, ainsi que dans certaines répliques ou monologues - et cela jusque dans sa dédicace finale - c’est à quel point il se raccorde à l’histoire personnelle de Coppola dans son rapport à ses enfants. Ainsi, on en vient presque à l’accoler à Twixt et à en faire un diptyque fantasmé autour d’un hommage rendu par le cinéaste à sa famille, à son fils disparu, et à ses autres enfants - plus particulièrement à sa fille Gia à qui il dédie le film.

Mais la vision rétrospective de Jack n’est pas intéressante et étonnante que pour ces raisons, puisqu’elle est au choix parasitée ou agrémentée de ce que l’on sait des uns et des autres participants à celui-ci, et peut in extremis être teintée d’un malaise latent. Deux acteurs en particulier apportent un passif rétrospectif assez lourd à une nouvelle vision du film. Dans le cas de l’un, l’effet produit est plutôt bénéfique car ce que l’on en sait se marie très bien avec ce que le film véhicule. Dans celui de l’autre, il s’agit bel et bien d’un véritable malaise, teintant certaines scènes d’une double voire triple signification, et qui donne au film encore plus de bizarrerie, alors qu’il en est déjà truffé. Il y a donc d’une part Robin Williams, acteur star des années 90, particulièrement aimé des enfants et des familles, dont on sait aujourd’hui qu’il s’est suicidé en 2014. Sa fragilité et le caractère éphémère de son statut de star - sa véritable heure de gloire n’aura duré qu’une petite dizaine d’années, entre la fin des années 80 et celles des années 90, avant d’avoir une fin de carrière plus calme, voire confidentielle - le rapprochent rétrospectivement de Jack.

D’autre part, l’on retrouve plus malencontreusement - mais là encore, rétrospectivement - le comique Bill Cosby dans le rôle du professeur Woodruff, le précepteur de Jack. On connaît aujourd’hui le passif de Cosby, révélé au grand jour dans les années 2010 lorsque l’acteur fut condamné pour plusieurs viols, notamment sur des filles mineures. Le voir rejoindre un groupe d’enfants dans une cabane dans les bois et se faire passer pour l’un d’entre eux donne aujourd’hui des frissons dans le dos. D’aucuns pourraient prétendre que Jack est un film à canceller, ne serait-ce que pour cette dernière raison évoquée, mais l’histoire périphérique d’un film, notamment celle de ses acteurs, ne fait finalement que le nourrir avec le temps, lui conférant parfois des difformités ou des à-côtés insoupçonnés. Tout comme l’histoire personnelle de Coppola nourrit une nouvelle vision de Jack, il ne faudrait pas non plus occulter ou nier celles de ses acteurs, qui influencent malgré tout ce que l’on va ressentir ou penser du film.

Papillon fragile

La nature imparfaite de Jack, dans sa production mais aussi dans sa réception, au moment de sa sortie et a posteriori, entre en réalité en dialogue avec ce que raconte le film, à savoir le destin de Jack Powell, né avec une sorte de maladie dégénérative inexpliquée qui le fait vieillir quatre fois plus vite que n’importe qui. Dans les faits, le film aborde la condition de Jack comme s’il s’agissait d’un don, d’une sorte de miracle, plutôt que d’une maladie ou d’une malédiction. Il est par exemple explicitement dit par un personnage de médecin que la « pathologie » de Jack, si c’en est vraiment une, n’est pas connue, et n’est par exemple pas la maladie de progeria, qui existe véritablement et cause le même type de symptômes. Cette ambiguïté conférera à Jack une sorte d’aura d’être extraordinaire, qui sera développée par le scénario et qui donnera toute sa spécificité au personnage et au film. Par contre, ce qui est clairement développé dans la caractérisation du personnage et de son état, c’est son incroyable fragilité, laquelle contribue également à le rendre unique.

Après avoir passé une partie de sa scolarité à domicile, Jack est envoyé à l’école par ses parents, encouragés par son précepteur, Woodruff. L’enfant de dix ans qui ressemble à un adulte de quarante ne sera évidemment pas accepté immédiatement par les autres enfants. Lorsque Jack, confus quant à l’image que renvoient de lui ses camarades de classe, et se voyant physiquement plus proche des adultes que de ceux-ci, décide de demander un rendez-vous galant à sa maîtresse d’école (Jennifer Lopez) et qu'elle lui rappelle gentiment qu’il est un enfant et qu’elle est son institutrice, cette petite déception le mène à ressentir ce qui apparaît comme une attaque cardiaque. Si ce n’est finalement pas le cas, il en ressort que l’état de Jack en fait un être hypersensible, tout aussi bien sur le plan physique que mental, et que tout ce qu’il vit, tout ce qu’il ressent, le moindre petit soubresaut ou dérèglement, l’impacte au centuple. Cela sera représenté métaphoriquement par l’intervention d’un autre personnage : un papillon éphémère.

Lors d’une scène dans la cabane avec les autres enfants, la présence de deux personnes de taille adulte, Jack et le professeur Woodruff, fait peser sur cette construction fragile un poids trop conséquent. Quelques plans sur des planches qui craquent et sur l’état branlant de l’édifice laissent augurer que l’effondrement est pour bientôt. Mais c’est au final un papillon, venant se poser délicatement sur une petite lamelle de bois dépassant dans l’encadrement de la fenêtre, qui produit le craquement de trop et provoque l’inévitable. C’est finalement une goutte d’eau qui fait déborder le trop-plein, faisant également référence au fameux battement d’ailes du papillon qui provoque une catastrophe. Si l’effondrement de la cabane n’aura finalement aucune conséquence grave, même pas une jambe cassée parmi ses occupants, la scène, traitée comme un gag bon enfant, n’est pas du tout anodine puisqu’elle met en évidence cette fragilité et l’impact disproportionné des plus petites choses.

Ce n’est d’ailleurs pas la seule apparition de ce fameux papillon dans le film, puisqu’il sera aussi l’élément déclencheur d’une prise de conscience de Jack quant à sa propre fragilité. Au début du film, Jack jouait avec une chenille dans le jardin, puis avec un papillon, semblable à celui qui se posera plus tard sur la cabane. Et quelque temps plus tard, Jack retrouvera un papillon identique, mort sur le rebord de la fenêtre de sa chambre. Il ne s’agit pas forcément du même papillon, et c’est d’ailleurs peu probable, mais le film le fait penser, rendant compte ainsi d’un cycle de la vie qui fait prendre conscience à Jack de la mort, de la brièveté de la vie et de la sienne en particulier. Il n’est pas anodin de constater également la présence d’un papillon - un faux celui-là, enseigne d’un commerce - pour ouvrir un autre film de Coppola, avec lequel Jack partage plus d’un point commun, à savoir Twixt. Serait-ce un geste facétieux de la part de Coppola, de connecter ainsi Twixt à Jack par ce plan d’ouverture, comme pour indiquer que, malgré la différence flagrante de statut et d’échelle de production des deux films, ils sont néanmoins liés par une démarche commune, celle de rendre compte de son rapport à ses enfants ? On peut le penser, tout en gardant en tête qu’il s’agit fort potentiellement d’un fantasme de spectateur, ce qui fait aussi le charme de cette idée.

Jack déploie quoi qu’il en soit tout un discours sur la fragilité, qu’il met aussi en parallèle avec un autre concept, celui de l’étoile filante, donc de quelque chose d’exceptionnel. Mais l’aspect fragile de ce film pourtant solide en termes de budget, de production, de casting etc., donne une dimension méta a posteriori qui le rend peut-être plus intéressant à revoir aujourd’hui, près de trente ans après sa sortie. Après ce que l’on en sait, sa réception calamiteuse, son statut de vilain petit canard dans la filmographie de Francis Ford Coppola, et ce que lui apporte indirectement le passif actuel de ses acteurs, Robin Williams en tête, tout semble accorder l’un des grands sujets du film, cette fragilité, avec celle de cet étrange objet et de son acteur principal.

Éternel enfant

Au-delà de cette dialectique de la fragilité que développe le film, en son sein comme dans sa réception, il y a une idée scénaristique, dans sa construction même, qui attire l’attention. C’est cette manière de circonscrire la vie, le destin de son personnage principal à l’enfance, comme si tout ce qui valait la peine d’être vécu, était contenu dans cette période, dans une vingtaine d’années tout au plus(2). Les médecins le disent très clairement au début du film, lors de leur première rencontre avec les parents de Jack, leur fils vieillit physiquement quatre fois plus vite qu’un autre être humain, ce qui veut dire qu’à un an il aura l’aspect physique d’un enfant de quatre, et qu’à dix il ressemblera à un quarantenaire. Mais cette accélération de l’âge ne s’accompagne évidemment pas de celle des facultés mentales ou des connaissances, de l’expérience.

Cependant, lorsque Jack prendra conscience de sa condition, et du fait que sa vie sera bien plus courte que celle de ses parents ou de ses compagnons de classe, il ne fait aucun doute que sa manière de vivre va également s’accélérer et que sa soif d’expériences et de connaissances s’en trouvera décuplée(3). Et si cette révélation, celle de sa propre fragilité, de sa propre mort, aura pour conséquence, passé une première phase de dépression légitime, de le relancer plus que jamais sur les rails de la découverte, de l’envie de vivre toujours plus de choses, c’est aussi et surtout parce que l’enfance permet précisément ce soubresaut, cet élan de vitalité et cette curiosité qui le feront rebondir.

À peu près à la moitié du film, alors que Jack fait du vélo avec son copain Louis, il lui explique sa condition, qu’il vieillit quatre fois plus vite que tout le monde et que, quand il aura vingt ans, il aura l’air très très vieux. Louis lui répond alors que, selon sa mère, les vingt premières années sont de toute manière les plus importantes, et qu’après ce n’est qu’une longue descente. « Comme ceci ? », réplique Jack avant d’entamer une pente descendante à vélo. Cette scène a priori anodine résume à la fois l’essence même du film, cette synthèse de toute une vie dans une vingtaine d’années, les seules qui vaudraient véritablement la peine d’être vécues, ainsi que la manière de fonctionner de son personnage principal, cet éternel enfant qui assimile les choses de manière simple, par analogie et par expérience.

À la fin du film, dans un monologue émouvant - sans être larmoyant -, Jack résumera sa manière d’aborder cette vie éclair, de profiter de chaque instant pour s’en étonner, pour agrandir sa curiosité et parfaire son expérience. Il enjoindra tous ses auditeurs à profiter de leur propre vie, aussi longue soit-elle, pour continuer dans cette voie de l’enfance, celle de la découverte. Cette « philosophie » de l’éternel enfant, il la transmet en quelques phrases lors de sa remise de diplôme(4). Et si cette « bonne parole » peut paraître édifiante, surtout débitée par celui qui apparaît alors comme un vieillard, il ne faut pas oublier qu’elle est dite par un jeune homme de dix-huit ans, à ses camarades mais aussi à ses ainés, parents et professeurs, qui ont eux aussi à apprendre de cette démarche.

Bien évidemment, tout au long du film, la beauté du destin de Jack et de son apprentissage, si elle est vraiment saisie et restituée comme telle par Francis Ford Coppola et par le film, est aussi encombrée de toute une série d’à-côtés que l’on peut trouver plus ou moins embarrassants, comme par exemple les blagues potaches et pétomanes faites entre gamins, ou encore une chanson des plus sirupeuses, signée Bryan Adams, qui ouvre et clôt le film, laissant une note sentimentale qui en alourdit considérablement la réception. Mais il ne faudrait pas pour autant oublier ce que contient réellement ce film à l’habillage imparfait, cette parabole sur une vie d’enfant, ainsi que son ton général. Alors qu’il pourrait n’être effectivement qu’une comédie lourdingue ou un tire-larmes éhonté, Jack s’avère être un film étonnamment léger et incroyablement optimiste, dans lequel tous les personnages, sans exception, sont in fine décrits et perçus par le personnage principal comme positifs, bienveillants, et lui apportant chacun quelque chose de précieux. Jack n’est en cela ni une pochade débile ni un mélo facile, c’est encore autre chose, un autre genre, une autre voie.

Étoile filante

La démarche de Jack, sa façon d’aborder la vie, peut être aussi et enfin rapprochée d’une autre image que lui donne, dans un moment difficile, son précepteur, le professeur Woodruff. Suite à la découverte de sa mort future, Jack se recroqueville dans le petit habitacle qu’est sa chambre d’enfant, trop restreinte pour son corps d’adulte, et ne veut plus mettre le nez dehors. Lors du dernier cours que lui administre à la va-vite un Woodruff démissionnaire, celui-ci compare son élève à une étoile filante : « Tu étais une étoile filante parmi les étoiles ordinaires. As-tu déjà vu une étoile filante, Jack (…) C’est magnifique. Elle passe rapidement, mais pendant qu’elle est là, elle illumine tout le ciel. C’est la chose la plus belle que tu ne verras jamais. Si belle que les autres étoiles s’arrêtent pour la regarder. On n’en voit presque jamais. (…) Parce qu’elles sont rares, très rares. Mais moi, j’en ai vu une. »(5). Jack rétorque qu’il voudrait être une étoile ordinaire, ce à quoi Woodruff lui donne une réponse définitive : « Tu n’es pas ordinaire. Tu es spectaculaire. ».

Jack assimilera pleinement cette définition qui lui aura été donnée de lui-même et en fera un mantra puisqu’il ressortira la formule lors de son discours final : « Rendez votre vie spectaculaire. ». La vie est courte et fragile, certes, mais ça ne l’empêche pas de pouvoir être un spectacle, de pouvoir être « brillante », au sens le plus littéral du terme. Jack n’a pas eu le temps d’être « brillant » selon des conventions sociales, il n’a pas fait de « brillantes » études, il n’a pas eu de réussite « brillante » sur le plan professionnel ou économique, mais son parcours n’en a pas été moins exemplaire, brillant, spectaculaire, tout comme celui d’une étoile filante.

Cette analogie de l’étoile filante, tout comme sa dialectique de la fragilité et son apologie de l’enfance comme idéal de vie absolu, continue de confirmer que ce film jugé mineur de Francis Ford Coppola est malgré tout personnel, et qu’il y rend, tout comme il le fera aussi quinze ans plus tard avec Twixt, un hommage ému et émouvant à ses enfants. Il faut voir pour s’en convaincre la dédicace finale, avant le générique, à sa fille Gia (« When you see a shooting star … »). Et l’on ne peut également s’empêcher de penser à son fils Gian-Carlo, disparu tragiquement à l’âge de 23 ans, étoile filante à laquelle il rendra donc plus explicitement hommage dans Twixt.

Jack est probablement un objet mineur. Il s’agit indéniablement d’un film de commande, d’un scénario écrit par d’autres et mis en images par Coppola, mais qu’il s’est sans conteste magnifiquement réapproprié au point d’en faire une œuvre personnelle, contre toute attente. Film fragile, Jack l’est assurément car enrobé dans un carcan et une apparence de comédie disneyenne familiale, agrémentée par la présence de la coqueluche des enfants de son époque qu’était Robin Williams. Le film est en cela également une sorte d’étoile filante destinée à passer dans le giron des familles au moment de sa sortie et destinée ensuite à l’oubli - ou éventuellement à être ressortie par les anciens enfants pour éclairer les après-midi pluvieux de leur propre progéniture, à chaque nouvelle génération. Mais cette étoile filante imparfaite, admirée mais aussi moquée, qui n’a jamais vraiment pu être attrapée au vol, mérite pourtant qu’on la stoppe net dans sa trajectoire de film filant, éphémère - grossissant maintenant les rangs des plateformes, à commencer par la polymorphe Disney+ - pour être enfin admirée à sa juste valeur.

Poursuivre la lecture autour du cinéma de Francis Ford Coppola

- Lire notre collection de textes consacré au cinéaste.

Notes