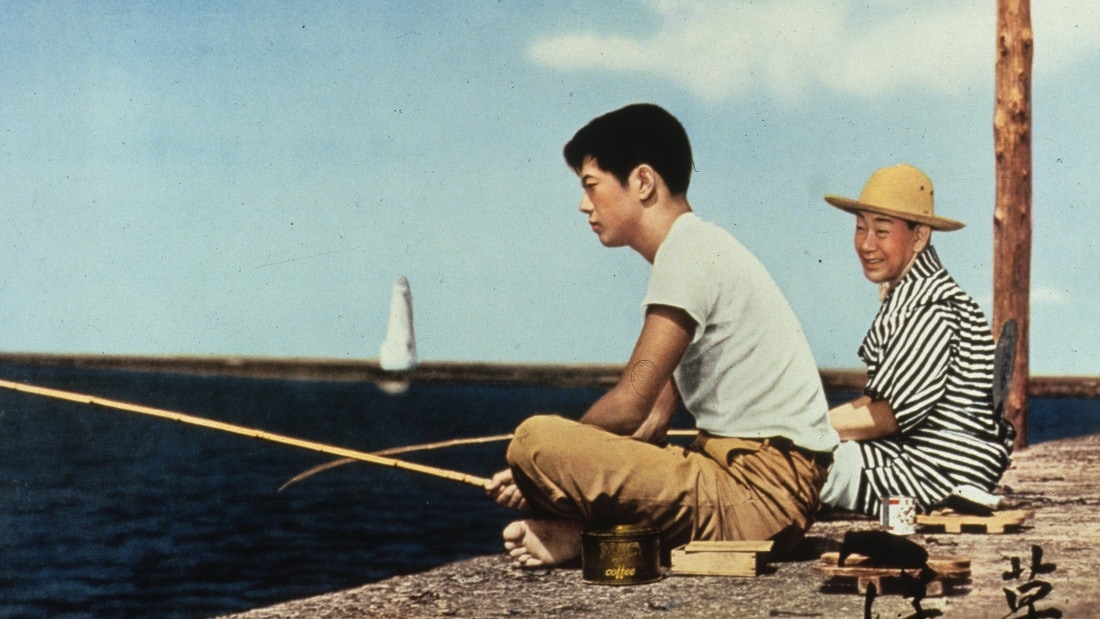

« Herbes flottantes » de Yasujirô Ozu : Le Phare et la Bouteille

« Herbes flottante » raconte une triple disparition, celles de : l’autorité patriarcale d’un chef, la survie d’une mauvaise troupe de théâtre traditionnelle et la possibilité pour un homme de pouvoir se réconcilier avec son fils.

« Herbes flottantes », un film de Yasujirô Ozu (1959)

Herbes flottantes est un film tardif et plutôt singulier dans l'œuvre par ailleurs extrêmement cohérente de Yasujirô Ozu. Il s'agit tout à la fois du cinquantième-et-unième long-métrage du cinéaste japonais tourné après 32 ans de carrière inaugurée avec Le Sabre de pénitence (1927), de son troisième film en couleurs depuis Fleurs d'équinoxe (1958) que suivront encore trois derniers longs-métrages avant l'ultime Goût du saké (1962), ainsi que d'un auto-remake (celui de Histoire d'herbes flottantes en 1934) comme le réalisateur en a réalisé un certain nombre à l'époque de la maturité (Bonjour en 1959 est le remake de Gosses de Tokyo en 1932, Fin d'automne en 1960 et Le Goût du saké le sont diversement de Printemps tardif en 1949).

Pourtant, Herbes flottantes dissone quelque peu par rapport aux autres films qui précèdent ou viendront, avec son village côtier du sud du Japon qui se substitue exceptionnellement aux habituels bureaux et appartements tokyoïtes, ainsi qu'avec sa troupe de théâtre itinérante dont la relative précarité tranche franchement avec le milieu plus bourgeois des salarymen et de la vie des employés et cadres de bureau. Et puis aussi avec ses choix concernant les acteurs où les membres de la troupe habituelle du cinéaste interprètent plutôt des personnages secondaires (comme Haruko Sugimura dans le rôle de la mère) ou bien font des apparitions furtives (comme Chishû Ryû dans le rôle du mécène - on croisera aussi le petit Masahiko Shimazu qui jouait le frère cadet Isamu dans Bonjour). A minima, la forte cohésion du style avère son ouverture aux manifestations du nouveau. A maxima, la permanence l'est en apparence, essentiellement parce que Yasujirô Ozu est le cinéaste de l'impermanence.

Une exacerbation inouïe

Tout cela s'expliquerait notamment en raison de la particularité suivante : Herbes flottantes est en effet le seul film de Yasujirô Ozu, avec Les Sœurs Munakata (1950) et Dernier caprice (1961), à avoir été tourné pour un autre studio que la Shôchiku, maison mère de toute l'œuvre (les deuxième et troisième films ont été respectivement produits par la Shintôhô et la Tôhô, le premier par la Daiei). On imagine alors que le studio en aura profité pour imposer certains de ses acteurs parmi les plus connus. C'est le cas de Ganjiro Nakamura dans le rôle de Komajuro Arashi, le chef autoritaire de la petite troupe itinérante (l'acteur ne jouera par la suite qu'une seule fois pour le cinéaste à l'occasion de son avant-dernier film, interprétant le père de trois filles et propriétaire de la brasserie de Dernier caprice). C'est également le cas des deux actrices principales pour leur unique apparition chez Yasujiro Ozu, à savoir la jeune Ayako Wakao dans le rôle de Kayo (la future égérie des films de Yasuzô Masumura) et son aînée Machiko Kyô dans celui de Sumiko (elle a été la vedette féminine de Rashômon d'Akira Kurosawa en 1950, la princesse fantôme des Contes de la lune vague après la pluie de Kenji Mizoguchi en 1953, elle a également croisé sa partenaire dans La Rue de la honte, l'ultime film de Kenji Mizoguchi en 1956).

D'un côté, Herbes flottantes est un pur film de Yasujirô Ozu, avec sa puissante radiographie qui est une sismographie des profondes modifications affectant la famille nucléaire nippone, aussi décisives pour exprimer la modernisation des structures traditionnelles en cours mais formellement traitées comme un épiphénomène de l'écume cosmique. De l'autre, cependant, le récit d'un père qui a masqué sa paternité à son fils en se faisant passer pour son oncle afin de lui éviter d'avoir à hériter d'une existence faite de précarité et d'itinérance est aussi celui d'une exacerbation des rapports, crue et franche, comme on l'aura très rarement vu dans les films de Yasujirô Ozu de la maturité.

Si Herbes flottantes, baigné par la chaleur et les lumières éclatantes de son contexte estival, est un film moins noir que Crépuscule à Tokyo (1957), qui est le dernier film en noir et blanc de l'auteur ainsi que l'opus le plus sombre de la dernière période, sa crudité n'en demeure pas moins exceptionnelle. Que celle-ci se manifeste dans les corps s'attirant selon une attraction explicitement érotique (la séduction des acteurs ambulants et maquillés arrivant dans le village et en quête de liaisons éphémères croise celle des prostituées dans leur maison, comme des sœurs de misère). Ou bien qu'elle explose à l'occasion d'une violence physique inouïe (Komajuro tient tant en effet à garder dans l'ombre sa paternité qu'il insulte et frappe à tour de bras les femmes risquant d'en compromettre le secret). Si la sexualité reste encore relativement suggérée (avec le plan qui rend compte d'un jeune couple saisi après l'amour, quand d'autres accueillant de vrais baisers), la violence physique s'expose quant à elle avec une frontalité inédite chez le dernier Yasujirô Ozu. Ce sont des explosions, des surgissements d'autant plus remarquables qu'elles précipitent sans discussion la disqualification de l'autorité d'un vieil homme qui a compris que pour lui le temps était désormais passé, comme pour sa troupe de théâtre en voie de dislocation.

Les herbes flottantes, si l'image exprime poétiquement le nomadisme des troupes de théâtre de kabuki, sembleraient disparaître dans les grandes eaux d'une pluie d'été qui emporterait avec elle tout à la fois l'autorité patriarcale d'un chef, la survie d'une mauvaise troupe de théâtre traditionnelle, ainsi que la possibilité pour un homme de pouvoir se réconcilier avec son fils. Herbes flottantes n'a de fait aucune disposition au happy-end et, du film original au remake, la jeunesse gagnerait même en force et sensibilité tandis que la vieillesse se ratatine davantage encore dans des réflexes obsolètes et une théâtralité aussi laborieuse au fond que celui de sa troupe.

La lame de fond, un peu d'écume

Yasujirô Ozu est, on l'a dit et Youssef Ishaghpour bien avant nous, le cinéaste de l'impermanence(1). C'est là même un destin pour l'homme dont la tombe porte pour seul kanji 無, soit mu qui signifie dans le bouddhisme zen moins le vide que l'impermanence même. Autrement dit, Yasujirô Ozu est le cinéaste qui filme dans le savoir de la vérité éternelle du changement et du mouvant. Il est en effet un artiste qui a la passion des événements imperceptibles mais dont les conséquences sont cependant déterminantes, pour ne pas dire dévastatrices. La lame de fond s'apparente cependant chez lui à un peu d'écume irisant la bordure des vagues mourantes. Pourtant, rien ne peut plus compromettre l'inexorable, l'univers a bougé, tout a ou va changer et un monde est condamné à disparaître. Cela ne se dit pas mais cela s'atteste, se montre. Par exemple avec le fameux plan d'ouverture où la mise en rapport du phare blanc et de la bouteille noire trace une diagonale égalitaire sur fond maritime qui diminue la massivité architecturale de l'un et augmente la capacité de contenant de l'autre. C'est une nature morte digne de Paul Cézanne, et sa puissance esthétique consiste notamment à relativiser la disproportion habituelle des choses au nom d'équilibres dont le fond est, avec la superposition de la mer et du ciel, cosmique. L'égalité esthétique pose entre autres ceci, que les rapports de hiérarchie ne resteront jamais inchangés, promis à être bousculés, intenables à long terme parce que le cosmos prédispose à l'imprévisible émergence ou surrection événementielle.

Avec cette sublime nature morte qui est le contenant même du temps qui passe, il y a bien sûr d'évidents symboles (le phare perd en prestige architectural comme Komajuro en autorité patriarcale). Il y a aussi des gags témoignant chez Yasujirô Ozu d'une certaine trivialité (la bouteille est de saké – la boisson préférée du cinéaste – qui prend une dimension insoupçonnée, entre un garçon pissant et la pluie battante d'une nuit d'été, en attendant le terminal Goût du saké). Il y a encore d'inédits effets de bascule des formes qui engagent de neufs transferts de forces (le saké est la boisson dans laquelle la vieille autorité patriarcale nippone ne cessera pas de noyer son chagrin face aux demandes d'indépendance des enfants et d'autonomie des femmes).

Et la force crépite, ce sont des ponctuations rouges que tente de contenir un coloris général privilégiant les palettes nuancées du pastel. Ce sont des artifices qui fusent comme les éclairs d'un orage nocturne et qui meurent comme des pétards mouillés. La force crépite mais pour une dernière combustion, ce sont d'ultimes feux, un parapluie qui s'ouvre sous la pluie battante, d'autres « fleurs d'équinoxe » (higanbana c'est l'amaryllis, la fleur marquant la fin d'une saison et le début d'une autre, au cœur battant de Fleurs d'équinoxe). En attendant les joues rougies par l'éclosion des insultes et des gifles que Komajuro distribue en série à la jeune actrice qui s'entiche de son fils, ainsi qu'à sa vieille amante ayant pesé de tout son poids sur la constitution de ce couple afin de se venger de l'homme qui lui avait caché le secret de sa paternité. Komajuro a cogné dur, oui, mais c'est lui pourtant qui est à terre. La troupe est disloquée et la réconciliation avec le fils n'aura pas lieu. Ne reste que la vieille maîtresse qui le retrouve à la gare et lui tend une allumette que son entêtement refuse alors qu'il cherche à fumer une cigarette. Mais le vieux souhaite quand même fumer, il accepte alors l'allumette tendue et cesse enfin de bouder. L'avenir a de nouveaux lieux, d'autres noms et destinations. Rien n'est donc totalement fini pour l'homme qui s'est cru un phare et qui n'aura pris qu'un peu de bouteille sur la tête. Il y a une vie après l'événement qui en impose la faillite, c'est le sens du destin dont la vérité est qu'il faille l'aimer – l'amor fati.

Le tremblement de terre au niveau du tatami

On comprendra à cette aune pourquoi la position de la caméra a son centre de gravité si bas chez Yasujirô Ozu. À partir des architectures des maisons traditionnelles japonaises construites afin de parer aux conséquences du tremblement de terre dont le risque est élevé dans cet archipel, il s'agit rien moins que de saisir au ras du sol, c'est-à-dire avec la plus extrême concentration, ceux qui doivent repartir depuis le point le plus bas où ils sont tombés. Avec Yasujirô Ozu, le haïku est l'art du sumo et il s'écrit au ras du tatami. Si les mots et les coups ont plu comme un crépitement floral ou une pluie battante une nuit d'été, c'est un tremblement de terre pour celui qui les a donnés et qui aura tout le reste de sa vie pour la reconstruire en sachant désormais qu'il faudra repartir de ses ruines.

Notes