« Duck Amuck » : La Main de Dieu

Invisible à l’écran, manipulateur avec ses acteurs, capable de détruire tout ce qui l’entoure pour parvenir à ses fins, Chuck Jones est un Dieu sur un plateau. Tout puissant, il est celui qui donne au film sa ligne directrice, au détriment du pauvre Daffy Duck. Analyse d'un classique du cinéma d'animation.

« Duck Amuck », un film de Chuck Jones (1953)

Des shows publics de Winsor McKay dans les années 10 pour introduire son film Gertie le dinosaure à l’apogée moderne du CGI, en passant par le triomphe de Qui veut la peau de Roger Rabbit ?, le cinéma d’animation a toujours été tenté de mettre en relation le monde animé et le monde réel. Parmi ces interactions, un geste se démarque toutefois des autres : celui de la main qui dessine. Dès 1908, Emile Cohl, le père du cinéma d’animation, utilise sa main pour introduire son chef d’œuvre Fantasmagorie. Quelques années plus tard, les frères Fleischer, avec leur série Out of the Inkwell, contribuent encore un peu plus à faire de l’acte du dessin une introduction à part entière d’un personnage animé. Près de 40 ans plus tard, Chuck Jones (site officiel), avec Duck Amuck, fidèle à ces modèles, perpétue l’utilisation du geste, le second degré en plus.

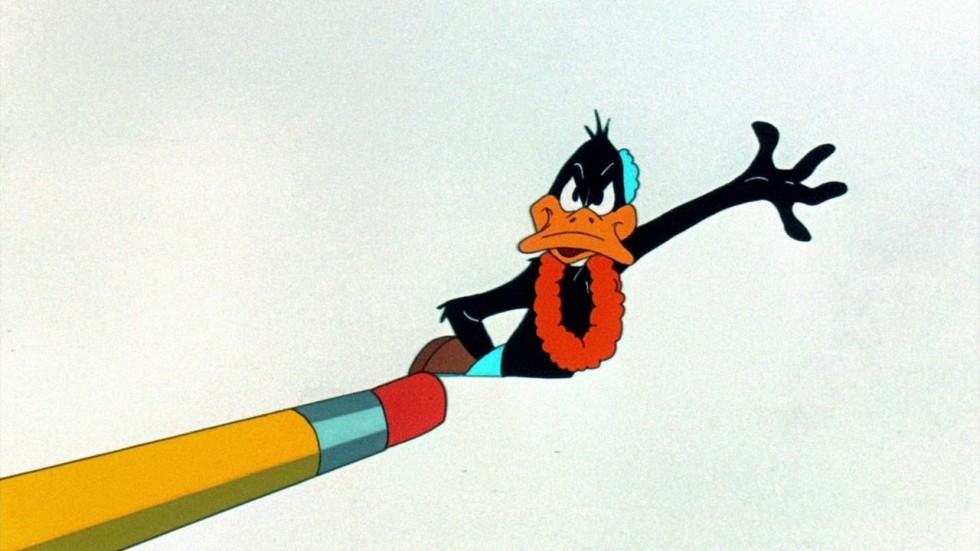

Au premier abord, Duck Amuck est pourtant un cartoon tout ce qu’il y a de plus classique : générique, crédit, décors peints, personnages clairement identifiable... Rien de renversant. Il convient en effet de rappeler que le genre, bien que truffé de personnages excentriques et irrévérencieux (devant et derrière la caméra), demeure toutefois très ancré dans le système des studios de l’âge d’or hollywoodien, et on y retrouve donc, de ce fait, un certain nombre de règles à respecter au niveau du cahier des charges. La surprise arrive lorsque Chuck Jones, qui a déjà plus de 20 ans de bouteille dans le milieu à l’époque, décide avec Duck Amuck de pervertir les règles qu’il a contribué à instaurer pour bouleverser l’ordre établi et manipuler l’esprit du spectateur et de son personnage. Daffy, déguisé en mousquetaire, entame dès lors son mouvement dans l’espace. Alors que ce dernier se trouvait dans un décor moyenâgeux, il sort finalement du cadre pour se retrouver devant un écran blanc. Si une référence à l’œuvre de Tex Avery, dont Jones fut l’un des collaborateurs, s’avère ici tentante sur le papier (on pense notamment à Dumb Hounded ou bien encore aux films du « Screwball Squirrel » dans lesquels les personnages sortent du cadre lors de courses-poursuites), les deux optiques sont cependant opposées. Alors que ce sont les personnages, frénétiques, qui dynamitent le cadre et l’espace chez Tex Avery, chez Chuck Jones, la diégèse est uniquement pervertie par l’intervention du créateur.

Ce créateur diabolique n’aura dès lors de cesse de détourner les règles de son œuvre. Les décors de Duck Amuck vont ainsi être constamment effacés et recrées (Daffy passe d’un décor de ferme vers un décor polaire, puis, ensuite, vers un décor de forêt printanier avant, finalement, de se retrouver, une nouvelle fois, face à un écran blanc, vide), la bande son va ensuite subir de nombreuses altérations (les cris de Daffy sont remplacés par des bruits inopportuns tels des tirs de mitraillette, des bruits de klaxon, un âne qui brait ou bien encore un cri de singe), et enfin, le canard va devoir lutter contre l’écran, son cadre de vie, qui s’affaisse tout d’abord sur lui, avant d’être complètement désordonné par un carton de fin précipité et par une pellicule qui se bloque, laissant ainsi apparaître un second Daffy. Parmi les célébrités de "Toonville", Daffy Duck, outre le fait qu’il soit l’un des plus célèbres personnages, demeure surtout l’un des plus maltraités du genre. Qui donc eut été mieux adapté que lui pour être ainsi manipulé à l’écran ? Ce dernier, victime préférée de ses autres collègues toons, devient ainsi, également, une victime pour son créateur qui n’hésite pas à utiliser la violence pour parvenir à ses fins (une violence exacerbée, caractéristique du genre, qui tranche nettement avec le sclérosant Code Hays alors en vigueur à Hollywood). Derrière ces chamailleries, bien entendu, il y a le gag. Il ne faut pas oublier que nous sommes ici dans un cartoon, et que la vocation première du cartoon (surtout depuis la fin du règne de Disney sur le genre) est de faire rire le spectateur. Toutefois, il est également important d’observer que Duck Amuck, au-delà du gag, illustre également le rôle tout-puissant du réalisateur, maître incontesté de ce qui est porté à l’image.

L’utilisation du terme "créateur" tout au long de cette texte n’est d’ailleurs pas anodine. Difficile en effet de ne pas assimiler le dessinateur diabolique de Duck Amuck à une image divine. On pense notamment à cette main, symbole de la présence de Dieu dans l’art pictural et dans l’imaginaire collectif (Les Simpson l’ont ainsi allègrement utilisée). Cette main derrière laquelle se cache un être invisible, manipulateur, voire même destructeur, tant il semble bénéficier d’un droit de vie ou de mort sur son personnage. Tel est d’ailleurs le rôle du réalisateur de manière générale : invisible à l’écran (majoritairement), manipulateur avec ses acteurs, capable de détruire tout ce qui l’entoure pour parvenir à ses fins, le réalisateur est un Dieu sur un plateau (ou, en tout cas, devrait l’être). Tout puissant, intouchable, il est celui qui mène le film, le contrôle, et celui qui lui donne sa ligne directrice.

Au-delà du simple gag, c’est donc bel et bien sur la notion de mise en scène que Chuck Jones tente de nous interpeler avec Duck Amuck. S’il est d’usage de dire que les meilleurs cinéastes sont ceux dont la mise en scène demeure invisible, Chuck Jones, ici, fait l’inverse en accentuant au maximum les traits de la mise en scène de son cartoon, et ce pour mieux se cacher derrière l’humour, derrière le gag. Il ne faut en effet pas s’arrêter au twist final qui voit apparaître Bugs Bunny dans le rôle du dessinateur. Celui-ci n’est qu’un leurre (les deux personnages ayant un long passif en commun à l’écran, sa présence est donc logique) : Jones s’efface derrière le gag et le personnage le plus célèbre du genre (qu’il a d’ailleurs contribué à magnifier), minimisant ainsi, aux yeux du public, le rôle du metteur en scène de cartoon. Chaque choix opéré dans Duck Amuck, tant pour les personnages, les décors, la bande-son, ou bien encore pour le rythme, a pourtant son importance à l’écran. Si Chuck Jones fait ce film, sans parler d’un éventuel plaisir pervers à faire souffrir Daffy Duck, c’est bel et bien pour nous montrer l’importance de ces choix. Le travail du réalisateur, ainsi présenté, ne se résume pas à un sempiternel débat bon ou mauvais, mais simplement à une question de choix, ou si nous élargissons, à une question de point de vue.

Le point de vue de Jones, ici, est le chaos : une frénésie visuelle dont les personnages ne sont pas la cause mais les victimes. Tout en gardant ses personnages au centre du récit, il met toutefois plus que jamais en avant l’importance du créateur dans le film. La conséquence de ces multiples "attaques" du dessinateur est que l’œuvre, bien que toujours ancrée dans les canons du genre, devient de plus en plus autonome. Le sujet de Duck Amuck ne se situe donc plus dans l’espace diégétique, mais dans le cartoon lui-même. L’idyllique "Toonville", monde sans limites et ouvert à tout, semble peu à peu s’éloigner pour laisser la place à un monde qui tourne en vase clos sous la houlette d’un seul homme. Il n’est d’ailleurs pas anodin qu’à la même époque Chuck Jones crée une nouvelle série de cartoon, que beaucoup considèrent comme étant son chef d’œuvre : Road Runner and Wile E. Coyote (plus connu en français sous le nom Bip Bip et Coyote). Cette série, tout autant liée au genre que Duck Amuck, marque toutefois un écart avec le reste de la production. Jones, toujours aussi respectueux des règles, en rajoute de nouvelles pour faire fonctionner ce nouveau cartoon unique en son genre.

Jadis ouvert sur le monde, le cartoon se retrouve, entre les mains de Jones dans les années 50, dans un monde unique, clos et vidé de son sens. La série Road Runner and Wile E. Coyote se déroule en effet dans un seul et même (vaste) décor, avec les deux mêmes personnages (à quelques exceptions près) et avec un mode de fonctionnement toujours identique. Il en va de même pour Duck Amuck qui se déroule dans un décor unique (la feuille de dessin), avec un seul personnage (Daffy) et dont le systématisme des attaques du dessinateur se trouve être le cœur du film. La raison en est simple : Jones, ayant œuvré dans le monde du cartoon en long et en large, tâche d’en extraire l’essence pour parvenir à la forme la plus épurée, la plus simple. On peut également imaginer, et ce pour des raisons identiques, que Jones, ayant fait le tour du genre, et sentant que celui-ci touche de plus en plus à sa fin (hormis Tom et Jerry, rares sont en effet les grands cartoons de l’âge d’or à avoir survécu aux années 60), tente de s’éloigner petit à petit du style classique des studios pour parvenir à une œuvre plus libre et personnelle.

Rappelons d’ailleurs que quelques années auparavant, plusieurs dissidents du genre cartoonesque ont créé le studio UPA (United Productions of America) qui a considérablement bouleversé les règles du jeu avec une liberté de ton et de style qui se démarque clairement du design rond et "conventionnel" de leurs comparses des studios. Sous l’impulsion de ce nouveau studio, ce n’est pas seulement la mort du cartoon qui se dessine, mais également l’apogée du court métrage d’animation qui laisse apparaître une véritable vision d’auteur sur le genre. Le cinéma de l’époque est alors en pleine mutation : la néo-réalisme italien vient de s’installer, le Free Cinema est en train de naître et la Nouvelle Vague n’est plus très loin. L’ère des studios touche progressivement à sa fin, et Chuck Jones semble l’avoir compris plus vite que beaucoup d’autres. Si les majors maintiennent leur position à Hollywood, le cinéma d’animation, lui, se tourne de plus en plus vers de petites structures plus spécialisées, à l’instar de UPA. Le cartoon, symbole de la domination des studios sur le cinéma américain, n’a dès lors plus lieu d’être. Le monde de l’après-guerre a besoin de nouveauté, de liberté. Il se détourne peu à peu de la religion et des modèles préétablis, et se cherche d’autres dieux, d’autres modèles. C’est le début de l’ère des auteurs.