Bar digital n°2 : Gueule de bois ?

Accoudés au bar digital, avec tout le panache et les emportements qui vont avec, nous revenons, en ce mois de février 2020, sur la dixième cérémonie des Magritte du cinéma belge, un bilan cinéma du journal « Le Soir », « Werk ohne Autor » de Florian Henckel von Donnersmarck sacré par l'UCC et le dernier « Star Wars ».

Le Rayon Vert au bar digital – Février 2020

Comme beaucoup d'amateurs de films, nous avons l'habitude d'échanger sur le cinéma et tout ce qui s'y raccroche sans qu'il ne soit nécessaire de passer à l'écriture. Nous nous sommes dits qu'il fallait plus régulièrement sauver ces échanges même si les propos enflent rapidement jusqu'à devenir un pot-pourri d'emportements, d'excès et de jugements de goûts (ce que nous nous refusons de faire habituellement). Soit une multitude de bizarreries très humaines que le travail patient de l'écriture tend d'ordinaire à gommer des publications du Rayon Vert. Avec tout le panache et le ridicule, l'audace et l'impertinence que cela comporte, nous tenons à nous exprimer sur ces choses qui, nous l’espérons, pourront faire écho chez vous, chers lecteurs. Épuisés par l'affaire Polanski que nous évitons sciemment, nous nous sommes plutôt intéressés à la dixième cérémonie des Magritte du cinéma (Les César du cinéma belge francophone), à un bilan de l'année 2019 publié dans le journal Le Soir, puis à une pratique d'écriture que nous menons parfois au Rayon Vert, avant de revenir sur le film Werk ohne Autor de Florian Henckel von Donnersmarck et le dernier Star Wars, pour conclure enfin sur des livres que nous avons lus récemment.

- Nous avons regardé la dixième cérémonie des Magritte

- Bilan de l'année 2019 : de moins en moins de cinéma, vraiment ?

- Loach et Guédiguian : Critique et Moralisme

- Werk ohne Autor : Prix du meilleur film décerné par l'UCC

- Le naufrage Stars Wars : L'Ascension de Skywalker

- Un livre lu et aimé récemment ?

Nous avons regardé la dixième cérémonie des Magritte

Barman : Quel est votre sentiment après la dixième cérémonie des Magritte et son palmarès consacrant Duelles d'Olivier Masset-Depasse ?

Guillaume Richard : Le malaise me paraissait constant. Les vannes de Kody tombaient à plat au vu du temps de réaction du public (quelques secondes d'écart, ou était-ce un problème technique lié à la retransmission ?), l'humoriste devait même rire de ses propres blagues. Et précisons-le : il fallait être un bon client du Grand Cactus et des "nouveaux impertinents"... No comment (souvenons-nous du sketch autour de Chantal Akerman l'année passée). Il y a également eu pas mal de problèmes techniques qui trahissaient peut-être un manque de préparation. Dans ce contexte, il semble difficile d'intéresser le public ciblé si la cérémonie elle-même, en tant que vitrine du cinéma belge francophone pour un public qui ne le connaît pas, frôle par moments le ratage. Par contre, la parodie de Cinevox fut savoureuse, la seule véritable réussite de la soirée selon moi. Mais à nouveau, est-ce par l'humour et en jouant de rengaines bien connues (en soulignant une énième fois que tous les films en compétition n'ont été vus que par peu de monde ou en véhiculant l'image fausse que le cinéma belge serait "social") que l'on peut éveiller l'intérêt du public ? Les Magritte sont moins une fête du cinéma belge francophone qu'un outil de propagande culturel et publicitaire au service d'un entre-soi. Propagande puisqu'il s'agit de vendre une seule et unique vision des choses : l'image d'un cinéma belge d'une grande qualité rejetté par son pauvre public qui n'irait voir que des blockbusters. C'est cette idée fausse qui me pose avant tout problème.

Je n'ai pas aimé Duelles d'Olivier Masset-Depasse. Je trouve que c'est un film lourdingue. Techniquement, au niveau des décors, des costumes ou de la photographie, il n'y a rien à dire, l'ambition formelle peut être saluée. Les acteurs jouent bien, avec une mention particulière à Veerle Baetens qui mérite son prix d'interprétation. Le problème selon moi vient plutôt du fait qu'il s'agit encore et toujours d'un film réaliste à tendance psychologique qui repose sur l’adaptation d'un scénario limité aux ressorts psychologiques de l'intrigue. C'est un film de scénario et non de mise en scène. Celle-ci, qui est maniériste, consiste à reconstituer l'ambiance d'une époque (avec succès) mais cela ne veut pas dire pour autant qu'il y a mise en scène, ou plutôt des idées de mise en scène. Il n'y a rien à dire sur ce film au-delà de l'histoire qu'il raconte et des enjeux psychologiques qui s'y déploient. Et qu'on ne vienne pas encore citer Hitchcock ou Sirk ! Le scénario joue avec les nerfs du spectateur — ce que je déteste par-dessus tout quand je regarde un film — et n'a que ça à proposer. Céline (Anne Coesens) est-elle vraiment une manipulatrice perverse ? Bien sûr que oui, on sait que c'est le cas mais la révélation finale et attendue se produira, comme d'habitude, après 1h30 de film, 1h30 de souffrance et de rebondissements téléphonés. Il n'y a donc qu'un seul niveau de sens, celui que propose le récit psychologique. Par contre, j'aime bien la fin du film. Mais elle aurait pu être plus réussie si le récit avait joué la carte d'une relation réellement ambiguë entre les deux personnages. Ici, elle me paraît unilatérale, donc encore et toujours prisonnière d'une manipulation psychologique.

Thibaut Gregoire : Ça faisait bien longtemps que je n’avais pas regardé dans sa quasi-entièreté la cérémonie des Magritte, mais comme je savais que la question allait tomber, je m’y suis collé. Que dire, sinon que ça ressemble toujours à un spectacle de fin d’année pas vraiment au point. Je mentirais si je disais ne pas avoir ri à l’une ou l’autre blague du présentateur Kody (ma préférée : « J’ai demandé à Cesar Diaz où on pouvait trouver des DVDs de Nuestras Madres, il m’a répondu ‘chez Oxfam’ ») mais c’était globalement bien faible, ce qui n’est pas non plus une surprise. Quant au palmarès, le triomphe de Duelles m’apparaît comme une aberration de plus dans l’histoire désastreuse de cette pâle cérémonie (10 ans déjà…). Poliment, on peut dire que la campagne pour ce film a dû être très bonne. Je trouve que ce film est le plus mauvais des cinq films qui étaient nommés pour le prix du meilleur film, dans une sélection pourtant déjà assez faible. La plus grande nouvelle de la soirée était pour moi l’annonce du remake américain de Duelles, chapeauté par Masset-Depasse « himself », lequel devrait donc aller grossir les rangs de nos glorieux expatriés à Hollywood, tels que JCVD ou encore les inénarrables Adil et Bilal.

Sébastien Barbion : Il y a fort longtemps que toute cérémonie de remise de prix sur le cinéma oscille entre malaises (l’humour) et... malaises (l’entre-soi). Peu importe le commentaire à fournir sur cette cérémonie en particulier, le principe premier en est de ne pas inclure le spectateur. Je félicite mes camarades de s’être mis devant leur poste afin de regarder quelque chose qui ne les regardait pas. On ne peut toutefois qu’admirer celles et ceux qui relèvent avec bravoure le défi impossible qui leur est lancé, celui de la présentation de cette soirée qui prend très rapidement des allures de guet-apens. Les plus alertes s’en sortent même avec une certaine élégance.

Concernant Duelles, et non les raisons de son sacre, il est surtout malheureux qu’Olivier Masset-Depasse ait noyé l’une des idées qui tentait de se frayer un chemin dans une forme maniérée - que je définis ici comme une collection d’effets sans causes - mise au service d’une thèse. Je m’explique. Le film commence seulement que déjà toute une série de relations psychologiques entre personnages est censée être acquise, comme le surlignent de lourds effets de ralenti, de pesants regards échangés, une première crise de nerf jouée par Veerle Baetens, et un petit garçon traumatisé réduit à n’être que traumatisme tout. L’heure trente qui suivra ne déviera pas de cette ligne rigide. Pour aller vite : effets de montage qui ne font pas scène mais simulent un style, effets de jeu d’acteur qui ne construisent pas un personnage mais simulent une psychologie, effets de « puce à l’oreille » qui ne font pas écriture mais pédagogie infantile pour le spectateur. De cette pédagogie infantile, on notera d’ailleurs en passant une scène qui ne cesse d’étonner : lorsque Alice soupçonne Céline d’avoir empoisonné sa belle-mère avec une tasse de café, un flash-back appuyé vient souligner deux, trois, mille fois le signe – la tasse de café, donc, cette fois bue par un docteur – qui semble étayer la suspicion d’Alice, jusqu’à nous montrer le souvenir de la scène première dans laquelle Céline sert ladite tasse de café. On avait compris…

Tout cela, donc, rend difficile l’accès à une idée qui ne parviendra pas à la mise en scène, cette idée – à mon sens intéressante – qu’une paranoïa peut finir par produire le réel déliré, que la paranoïa d’Alice (persuadée que Cécile souhaite venger la mort de son fils en s’en prenant à sa famille, on n’en dit pas plus) pourrait faire advenir la situation qui lui correspond. Vous savez, comme ce mari persuadé d’être cocu qui, à force de soutenir l’existence d’un état de fait imaginaire, finirait par engendrer ce monde dans lequel il l’est, en effet. Mais cette idée est donc entravée par des gimmicks qui font « psycho », tels que ces nombreux plans floutés et ralentis soulignant le vacillement, le trouble, la perte de contrôle du personnage, là où un peu de psychologie mise en œuvre par la mise en scène l’aurait probablement mieux servie. C’est pourquoi je ne crois pas même que ce film puisse être qualifié de « thriller psychologique » (ceci n’est pas un gros mot, soit dit en passant) car il manque justement, compte tenu du maniérisme des effets qui recouvre tout, de psychologie.

Bilan de l'année 2019 : de moins en moins de cinéma, vraiment ?

Barman : J'aimerais vous parler d'un article qui fait office de bilan de l'année cinéma 2019 publié dans le journal Le Soir le 25 novembre dernier. Il s'intitule "De plus en plus de films, de moins en moins de cinéma" et est écrit par Fabienne Bradfer. Contrairement à ce que son titre pourrait laisser entendre, il n'est pas question de la disparition des salles de cinéma mais du cinéma avec un grand C, le vrai et pur cinéma. Il y aurait donc "un abaissement de l’exigence de la culture visuelle", un problème lié à la numérisation des images et leur prolifération, une "mainmise de la télévision sur le cinéma qui multiplie les productions en produits (...) et qui fait perdre au cinéma la notion de l'aventure et du questionnement". Ces propos alarmants sont appuyés par László Nemes, le réalisateur du Fils de Saul, qui n'hésite pas à dire que "pour l'instant, on a perdu le danger, le mystère et le questionnement". Enfin, Fabienne Bradfer cite ce qu'elle appelle "quelques films de rien" : Rambo : Last blood ; Joyeuse retraite ; La vérité si je mens, les début ; Le Dindon et Doctor Sleep, en sachant que nous avons publié un texte sur le film de Sylvester Stallone qui creuse des pistes stimulantes.

Guillaume Richard : Cet article continue de refléter l'idéologie et les missions que se donnent les journalistes cinéma en Belgique : œuvrer au nom de la Culture avec un grand C, envers et contre l'uniformisation de ce qu'ils définissent comme des produits de masse, à savoir les blockbusters américains et les comédies françaises. En tout cas ils font certainement blocs contre les premiers et se montrent parfois plus cléments envers les seconds (citons par exemple Docteur ?, le dernier film de Michel Blanc). C'est toujours la même vision binaire qui structure les jugements et le goût de la presse cinéma, doublée d'une véritable mission d'éducation du regard du savant sur l'ignorant. Non pas à regarder les films tels qu'ils sont, mais à pouvoir décréter ce qui est bon ou non, ce qui est du cinéma et ce qui ne l'est pas. Or, pour résumer toute la problématique : personne ne sait ce qui se passe dans les salles de cinéma, à chaque séance, et donc il est impossible de hiérarchiser et de discréditer des films que les spectateurs vivent et se réapproprient chacun à leur manière. La critique en France fonctionne autrement, du moins dans les sphères cinéphiles. L'opposition entre le cinéma d'auteur et le cinéma industriel est moins marquée puisque qu'on constate depuis longtemps une volonté de défendre le cinéma américain quand l'occasion le permet tandis que certains blockbusters trouvent grâce aux yeux de certains critiques et certaines revues. Cette politique n'est pas nouvelle et donne parfois lieu à des mobilisations pour la cause de certains films (récemment le Bienvenue à Marwen de Robert Zemeckis) et certains cinéastes (Tony Scott ou Michael Mann), quand il ne s'agit pas d'analyser esthétiquement la saga Twilight ou les Transformers de Michael Bay. On peut trouver la position française plus dynamique qu'une lutte au nom de la Culture où le travail critique est mis entre parenthèses. Les films qui sont dignes de représenter la Culture sont moins critiqués et bousculés que les autres. Dans l'article de Fabienne Bradfer, il y a le poster de Portrait de la jeune fille en feu, pour lequel j'ai émis des réserves mais qui représente parfaitement le grand film à défendre, tant d'un point de vue culturel (ce n'est pas de l'image jetable, comme dit Bradfer, mais il est difficile de comprendre ce qu'elle veut dire ici) que sociétal puisque les films défendus doivent aussi répondre à des problématiques socio-politiques.

Ensuite, il faut rappeler que le cinéma avec un grand C, le cinéma pur, n'existe pas. Il n'y a pas d'un côté le vrai cinéma, avec ce qui est proprement cinématographique, et d'autre part des images jetables, non cinématographiques. Le cinéma est un art impur, comme le disait si bien André Bazin, un art qui prolonge et repense les autres formes artistiques (le roman, le théâtre,...) et laisse aussi entrer le réel, soit ce qui n'est pas propre au cinéma. Les grands moments de cinéma tels qu'on les présente n'existent pas. Il n'y a que des rencontres entre un spectateur et ce qui se joue à l'écran. Ce sont ces expérimentations d'affects qu'on nomme à tort "grands moments de cinéma". Car ces moments sont toujours subjectifs, ils fonctionnent localement et ne font sens qu'à partir du moment où il y a événement. Dans ce contexte, la recherche du grand Cinéma est aussi absurde que paradoxale. Si on s'en tient littéralement à ce qu'il sous-entend, le grand Cinéma serait le nom d'une forme pure et close sur elle-même. Ses images seraient les moins traversées par l'impureté et des décisions esthétiques. Et, de ce point de vue, quels films sont les plus fermés sur eux-mêmes ? Les franchises de super-héros Marvel et DC Comics par exemple, qui ont atteint une certaine pureté visuelle et narrative que plus rien ne peut renverser — soit ce que l'article cherche à combattre comme la peste. Marvel et DC sont aussi drastiquement qu'elles le peuvent du cinéma pur, au même titre que les Transformers de Michael Bay. Quant aux comédies françaises mainstream, elles doivent beaucoup au théâtre et au roman, ce qui les rend impures par définition, sans qu'il soit question de donner raison à Fabienne Bradfer en disant qu'il ne s'agit pas de cinéma. En tout cas, ce n'est pas demain que nous en aurons fini avec les Grands Films (rien qu'à l'instant, je consulte un article dénommé comme tel sur le site du Soir au sujet clinquant 1917 de Sam Mendes)!

Enfin, les prédications de László Nemes sont franchement grotesques. Il suffit de faire preuve d'un peu de bonne foi pour constater que de nombreux films intéressants sont sortis en salles en 2019, bien plus en France certes qu'en Belgique, d'où peut-être le ton amer de l'article — mais cela est une question de distribution sur laquelle il faudra revenir un jour. Par ailleurs, László Nemes ne me paraît pas être le mieux placé pour dresser un constat apocalyptique sur l'avenir esthétique du cinéma. Le Fils de Saul peut être critiqué à différents niveaux. Beaucoup d'observateurs lui ont reproché une logique d'immersion proche du parc d'attraction, ce qui, dans le cas présent, revient à le ranger du côté du cinéma avec un grand C, celui qui innove le moins. C'est peut-être exagéré car à l'instar des frères Safdie ou d'Alejandro González Iñárritu, il faudrait voir comment László Nemes invente sa propre forme d'immersion. C'est là qu'il faudrait creuser pour comprendre autant son fonctionnement que sa pertinence morale et esthétique. Néanmoins, jouer avec la véracité des perceptions de Saul lorsqu'il voit ou non l'enfant — est-ce son fils ? Existe-t-il vraiment ? — pose un vrai problème esthétique dans la représentation de la Shoah (nous renvoyons à notre texte sur le film, que nous écririons autrement aujourd'hui). Car jouer avec la perception du personnage dans un pareil endroit revient à semer le doute sur ce qui est montré, à savoir la réalité des camps de concentration. Poser ainsi László Nemes en chantre de la survie du cinéma, audacieux et novateur, avec un grand C ou non, me paraît compliqué.

Thibaut Gregoire : Ce genre d’articles ressassant sans cesse un remix mal dégrossi du mythe de la mort du Cinéma est du plus haut comique. J’ai vraiment l’impression qu’il s’agit d’un marronnier que nous resservent sans cesse des médias généralistes traitant des films et du cinéma comme d’un domaine comme d’un autre dans lequel – comme partout, ma bonne dame – tout va mal. Évidemment, aujourd’hui on nous assaisonne ça d’un couplet sur les plateformes, sur les nouveaux modes de consommation des films, etc. Mais en réalité, c’est toujours la même chanson : « c’était mieux avant, quand on savait apprécier l’Art à sa juste valeur ». Ce type de discours me paraît particulièrement difficile à entendre aujourd’hui – donc je me pose d’autant plus la question de la pertinence de la publication d’un tel article – alors qu’il me semble au contraire que cet essor, cette multiplicité des contenus et des modes de consommation, s’il a forcément ses travers, participe aussi d’une dynamique nouvelle et, à mon avis, apporte au moins autant de possibilités et de solutions que de contraintes et d’empêchements. Prenons un exemple concret et rabâché : le film The Irishman de Martin Scorsese, projet de longue date, ne se serait probablement jamais fait, dans ses conditions-là, sans Netflix. Cela me semble très naïvement être plutôt quelque chose de positif. Pourtant, ceux qui réclament « plus de cinéma » n’y trouvent qu’une nouvelle occasion de taper sur Netflix et la consommation du « Grand Cinéma » sur des écrans « timbre-poste » (je cite ici approximativement Christine Haas, commentatrice « concernée » du Cinéma sur France Inter). Personnellement, je ne vois pas trop en quoi regarder du cinéma, grand ou petit, sur un petit écran serait condamnable, tout comme je ne comprendrai jamais ces leçons de morale faites par « ceux qui savent » – ceux qui ont découvert Citizen Kane à la cinémathèque, comme des vrais, ou autres vieilles rengaines – à de jeunes cinéphiles qui n’auraient selon eux pas la bonne pratique pour découvrir les films. Je pense que la pratique cinéphile reste quelque chose d’intime et qu’il ne peut pas y avoir de bonne ou de mauvaise manière de s’y adonner. Par exemple, un adolescent qui découvrirait aujourd’hui The Irishman sur son iPhone ou sa tablette, sans avoir préalablement vu d’autres films de Scorsese – ni Citizen Kane – mais apprécierait le film, lequel pourrait éventuellement lui donner envie de creuser la filmographie du cinéaste, s’inscrit dans une démarche qui ne vaut pas plus ni moins que celle du cinéphile des années 70 qui devait se rendre dans une cinémathèque à tel horaire pour découvrir le film de son choix. J’ai mes propres habitudes de "consommation" des films – lesquelles sont d’ailleurs assez fluctuantes et multiples – mais je ne recommanderai jamais à quelqu’un de voir tel film dans telles conditions. Cela ne me regarde pas. Si je peux conseiller un film et que la personne à laquelle je m’adresse a effectivement envie de le découvrir, j’estime ne pas avoir à lui dicter sa conduite. Mais je constate malheureusement qu’une grande partie des critiques prennent leur rôle de « prescripteur » très à cœur, jusqu’à exhorter leurs ouailles à se rendre à la messe, dans le grand temple du cinéma : la salle. Dans cette logique-là, il faut donc forcément que ce que les critiques recommandent aussi pieusement de découvrir en salle « vaille le coup », justifie la vision sur grand écran. Et on en vient donc à recommander presque exclusivement ce bon vieux Grand Cinéma. Le cas de 1917, le film de Sam Mendes, me semble assez représentatif de cette tendance de la critique – qui semble être la seule à l’œuvre dans notre petit pays. Lors de sa sortie en Belgique, les louanges ont été unanimes. On parle d’un film incroyable, d’une maîtrise totale, etc. Pour moi, ce film est surtout une incroyable coquille vide, un bel objet sans âme et sans émotion. Au moment où j’écris ces lignes, il n’est pas encore sorti en France mais je doute sincèrement que l’accueil y soit tout aussi unanime.

Ce débat m’évoque encore un exemple précis : celui du podcast NoCiné, qui a publié en fin d’année passée une sorte de rétrospective de la décennie. Les intervenants du podcast semblent eux aussi déplorer la perte de vitesse du « vrai cinéma », ils parlent d’une décennie « de merde », de marasme dans la production cinématographique. Et ils citent presque en unique sauveur George Miller, avec Mad Max : Fury Road et Happy Feet 2 (???!!!), sous le prétexte qu’on en prendrait – je cite – « plein la gueule ». Il me semble que ce rapport aux films et au cinéma est irréconciliable avec notre démarche : là où nous cherchons des points de fuites, des chemins de traverse, d’autres formes et d’autres fonds, eux ne cherchent qu’à s’en prendre « plein la gueule », « se prendre des claques », « se faire claquer le beignet »... Cette manière de parler de cinéma ou même de n’importe quoi d’autre, au-delà de sa vulgarité, me semble puérile et surtout convoquer tout un lexique de la violence et du masochisme qui sous-entendrait que l’on doive se laisser dominer par les films et leurs auteurs et surtout que le spectateur devrait rester passif devant la beauté, la maîtrise, l’implacabilité – que sais-je – du spectacle tout-puissant qui lui est administré comme on administre effectivement une claque. J’ai l’impression que ces « experts » autoproclamés ont décidé d’arrêter de réfléchir à ce qu’ils voyaient, qu’ils veulent juste être les chroniqueurs époustouflés par quelques « héros » leur servant leur soupe bien chaude. Si d’un média à l’autre, ces héros changeront – au Soir, ce sera László Nemes, les frères Dardenne, etc., chez NoCiné, ce sont George Miller, Spielberg, Pixar... –, le principe est le même : il s’agit de donner au spectateur et au critique une position passive d’admirateur, gouverné par la notion de « bon goût », qui serait évidemment objective. Au Rayon Vert, on revendique également une posture d’humilité devant les films, mais il me semble que cette posture va forcément avec une volonté de comprendre le film et d’y participer, d’apporter sa pierre à l’édifice. Les partisans de la maîtrise et de la « claque » ne peuvent apporter aucune pierre aux édifices qu’ils vénèrent puisqu’ils sont si parfaits, si « finis », maîtrisés de bout en bout. Personnellement, les films qui me fascinent sont souvent ceux dans lesquels je voudrais rester plus longtemps – même y habiter pour certains d’entre eux – pour pouvoir continuer à les déchiffrer de l’intérieur, prolonger le travail dans tous les sens du terme : le travail qu’exerce le film sur moi et celui que je fais sur le film, afin de toujours mieux l’appréhender et l’éclairer avec ma propre lanterne. Cette démarche, les « chroniqueurs de la maîtrise » ne peuvent évidemment pas l’emprunter ni même la comprendre, puisque les œuvres qu’ils admirent seraient des forteresses imprenables, impénétrables. À l’inverse de toute cette tendance qui fait beaucoup plus que m’agacer, que j’ai presque envie de combattre – même si je sais que certains de mes amis du Rayon Vert ne cautionneront pas ce vocabulaire guerrier –, j’ai donc tendance à toujours accueillir avec intérêt des sons dissonants, des lectures singulières et surtout « non-expertes » de films sur lesquels les avis semblent globalement consensuels – dans un sens comme dans l’autre.

Jérémy Quicke : Malheureusement, je n’ai pas la possibilité de lire cet article et d’éventuellement y répondre. Je dirais simplement qu’il me semble que cette question de la mort du grand cinéma est un refrain bien connu et depuis bien longtemps. Il faudrait peut-être se pencher sur ce phénomène consistant à dire à chaque génération que le cinéma, ou la musique, ou tout le reste, c’était « mieux avant ». J’avais trouvé Midnight in Paris de Woody Allen très intéressant à ce sujet, se moquant du personnage fantasmant le Paris des années 20 en lui montrant qu’à cette époque, les parisiens fantasmaient la Belle-Epoque ! J'écoute de temps en temps le podcast NoCiné, et partage cette impression. Je trouve les journalistes parfois passionnants dans leur propos et leur érudition, surtout par rapport à des films plus anciens (par exemple leur trilogie sur le Western). Mais cela est détourné un peu trop souvent en « guerre de chapelles », où il faut systématiquement démolir les films des auteurs de leur liste noire, souvent avec mauvaise foi et en cherchant les punchlines plutôt que la réflexion. Et à l'inverse, faire un éloge aveugle de chaque opus des auteurs consacrés comme Steven Spielberg ou Guillermo Del Toro. Bref, je ne crois pas, moi non plus, qu’il y ait moins de cinéma aujourd’hui qu’hier, mais simplement d’autres formes de cinéma, qui donnent et donneront naissance à des bons films comme des mauvais.

Loach et Guédiguian : Critique et Moralisme

Barman : En relisant les textes sur Sorry We Missed You de Ken Loach et Gloria Mundi de Robert Guédiguian, on pourrait formuler une critique contre leur moralisme et les jugements qui les soutiennent. En effet, il est reproché aux cinéastes de montrer la vie sous un mauvais jour et avec un certain misérabilisme, comme si c'était une mauvaise façon de procéder. Que faire alors des films qui ne se plieraient pas à une juste représentation des personnages et des situations ?

Guillaume Richard : On touche là à un point décisif car la position moraliste de ces deux textes induit en effet une certaine forme de jugement sur ce qui est bon ou non dans la représentation de l'homme et de son existence qu'on imagine toujours complexe. On y retrouve les stigmates de la critique cinéphile française, aux influences claires (Rivette, Rancière,...) dont une partie des rédacteurs du Rayon Vert est imprégnée. Elle suppose un combat contre le naturalisme et ses clichés au nom d'une porosité esthétique, politique et idéologique qui serait celle de la "vie" dans toute sa richesse — mais qu'est-ce que cette vie en tant que finalité ? C'est pourquoi ces deux textes luttent contre le misérabilisme au lieu d'essayer de penser à partir de celui-ci. Le jugement, qui est normalement "proscrit" au Rayon Vert, reprend ses droits et il n'y a pas d'autres alternatives à nos yeux lorsque nous rencontrons des films que nous estimons être misérabilistes et sur lesquels nous brûlons d'écrire pour en dénoncer les faiblesses et les contradictions. J'ai l'impression que tous les films que j'aime — des centaines, comme tout le monde — contournent le misérabilisme et échappent ainsi au tribunal du jugement. Il y aurait peut-être un genre à part entière, dont le terreau se situe dans le réalisme et le naturalisme, qui fait de la transparence de la réalité son seul mode de croyance. Il n'y a plus là d'horizon mais des vérités écrasantes, des appels d'air étouffés et des fuites impossibles. La subtilité de ce genre de films réside dans leur scénario où s'affinent les relations psychologiques entre les personnages. L'enjeu serait de les penser autrement. Comment ? Bonne question. Il faudrait évidemment se montrer attentif à la mise en scène pour trouver une idée directrice ou des éléments pouvant construire une analyse (par exemple, tout ce qui tourne autour de la modestie dans Alice et le Maire). Mais souvent, il n'y en a pas, puisque le film cherche à dénoncer une situation grâce à l'appui de son réalisme sans compromis ni porosité. Dans ce cas, le travail critique ne se confond pas avec la pratique du jugement.

Sébastien Barbion : Quand bien même je n’appellerais pas ça « vie », et quand bien même je ne ferais pas de cette vie un « horizon », et quand bien même je ne mêlerais pas (tout de suite) Rancière à ces histoires, je suis globalement d’accord avec ce qui vient d’être dit. Je crois par contre qu’il y a dans nos pages de nombreux développements qui ne sont pas à la hauteur des vues défendues ci-avant, ou plutôt, justement, que la vue est trop élevée à s’appuyer sur une béquille morale fort commode pour évaluer ce qui tient d’une bonne ou d’une mauvaise représentation. Tout cela manque de procédés, se soutient plus de principes. C’est une règle du jeu, très bien, mais elle perturbe fortement le film qu’elle vient bloquer de l’extérieur et a priori.

Si le film est nécessairement toujours perturbé en même temps qu’il s’actualise dans le regard du spectateur, cet a priori est assez récurrent et intrusif que pour être percé à jour dès qu’il produit ses effets sur une certaine « lecture » d'un film. Lecture d’un juge, forcément, en charge de la juste pesée d’une représentation qui serait sans cesse menacée d’être la victime de cinéastes peu scrupuleux. Un juge qui évalue, c’est-à-dire mesure et pèse, le poids de l’hétérogène dans l’homogène, le nombre de débordements dans le contenant, ce qui inévitablement aboutit à la fin au mot-refuge de la vie (hétérogène, débordante, en fuite, mineure) à préserver de la mort (homogène, synthétique, systématique, majeure). En d’autres termes, le juge a rendu moral ce qui était combat, il a rejeté le moralisme du cinéaste abject (et son système de mort, ses thèses sur la vie) pour la bonne morale du critique vitaliste (et ses lignes de fuites, sa vie débordante).

C’est déjà pas mal, et j’accompagnerais bien volontiers tout ami aimanté par la joie plus que par la tristesse, mais ce n’est pas encore assez. Partisan du segment dur ou de la ligne de fuite, on fait encore d’un processus un système. Or c’est le processus qui ne cesse de produire, pas le système qui ne se constitue que comme effet de standardisation de la production, jusqu’à se donner ensuite une détermination a priori de ce que la chaîne des causes et effets est censée produire. À perdre le processus pour le principe, et qu’il soit du côté de la vie ou de la mort rend juste le parcours plus agréable, on ressort moins affûté quant à la tenue du champ de bataille qu’est un film, comme des vies. Santé comme perspective sur la maladie, maladie comme perspective sur la santé ; Matière et mémoire ; Majeur et mineur – depuis au moins la fin du XIXème siècle les courants de pensée sont traversés par ces questions.

Si l’on revient deux secondes sur Rancière et ce qu’a pu en faire une critique de cinéma, les Cahiers du Cinéma nous ont déjà fait le coup. Ce qui chez Rancière se dégage comme un régime de représentation entre polémiques, histoire et formes devient un principe premier de critique des œuvres. De la même manière que nous disions que la production se fait système, ou la vie principe, l’égalité de représentation, par exemple et au plus haut point, devient un principe d’évaluation aux mains du critique de cinéma. Le processus devient outil d’évaluation, et pourrait ensuite devenir prescripteur de modes de représentation lorsqu’il s’agirait d’inviter à la construction d’œuvres guidées par ce principe. Encore une fois, il ne s’agit pas de dire que puisque la vie se fait parfois aussi misérable c’est mieux de la montrer misérable. Plutôt, il s’agit de refuser une stratégie critique qui bloque les processus au nom de principes, quels qu’ils soient – vie, mort, morale, valeur, peu importe.

Écrire avec le cinéma ne revient jamais qu’à proposer un protocole d’expérimentation pour une machine qui a besoin de l’expérimentateur pour s’actualiser, et je tente du mieux possible de rendre cet expérimentateur le plus proche des rouages de cette machine, en essayant de conserver loin de la boite à outils tout principe qui viendrait trop tôt en bloquer les plus singulières mécaniques. Il y a un livre qui raconte très bien tout ça, Kafka, pour une littérature mineure de Deleuze et Guattari. Il ne s’agit jamais que de se frayer un chemin parmi les mondes en lesquels l’expérimentateur est prêt à croire, suivre les rouages au sein desquels nous pouvons fonctionner, jusqu’à affirmer la négativité la plus triste dont nous aurions brossé le tableau tout contre le film si besoin est. Je crois plus en une écriture qui se greffe patiemment sur ces machines et en montre la productivité, c’est-à-dire les mondes en lesquels elles nous font croire, l’expérience qu’elles nous proposent, qu’aux fins mots, ou mots de fin, dont la signature est une fin de non-recevoir imposée par le test évaluateur prescrit par certains principes.

Thibaut Gregoire : Je pense qu’il ne faut pas confondre « moraliste » et « moralisateur ». Effectivement, ces textes dénoncent une tendance qui nous déplaît dans le cinéma d’auteur actuel, mais les films dont ils parlent se prêtent à ce type de critique, de jugement. À titre personnel, je suis certainement plus sensible à des films qui contournent le naturalisme d’une manière ou d’une autre, mais cela ne veut pas dire que je condamne toute tentative de s’y raccrocher ou de l’aborder. Dans les cas de ces deux textes, nous nous appuyons sur des exemples précis, des éléments en particulier de la narration ou de la mise en scène qui nous semblent poser problème par la représentation dégradée et/ou dégradante des personnages que ces films entendent défendre ou mettre en lumière. Concernant ces deux films, il me semble aussi que la manière d’asséner le discours certes engagé, certes compréhensible à bien des niveaux, est une façon de grossir le trait, d’éliminer la possibilité de toute subtilité, de tout chemin de traverse ou d’échappatoire pour les personnages. C’est en cela peut-être que la morale peut, pour moi, entrer en ligne de compte dans des textes critiques ou analytiques sur ces films, parce que leurs auteurs se positionnent eux-mêmes en tant que moralistes, ou en tout cas qu’ils tendent à produire un discours, une opinion sur un sujet ou sur l’état des choses et du monde. A contrario, j’ai de moins en moins de problèmes moraux avec des films présentant des personnages ou des situations que d’aucun pourrait estimer immoraux, déviants, etc. Je pense par exemple au cinéma de Gaspar Noé, de Lars von Trier, ou même à certains « vigilante ». Tant que le film ou l’auteur ne parle pas à la place des personnages, qu’il n’embrasse pas sa trajectoire ou sa façon de penser, il n’y a pas de raison de lui chercher des noises sur le terrain de la morale.

Werk ohne Autor : Prix du meilleur film décerné par L'UCC

Barman : L'UCC (Union de la Critique de Cinéma belge) vient de remettre son prix du meilleur film de l'année à Werk ohne Autor (L’œuvre sans auteur) de Florian Henckel von Donnersmarck. Que pensez-vous de ce film ? Thibaut, il s'agit pour vous du pire film de l'année si on s'en tient à votre flop 2019 sur Camera obscura...

Thibaut Gregoire : Effectivement, j’ai trouvé ce film détestable à bien des égards : par sa manière de représenter et de fictionnaliser certains aspects de la seconde guerre mondiale – notamment une scène honteuse de chambre à gaz qui crée un suspense sur la mort d’un personnage secondaire –, par le discours ambigu voire rétrograde qu’il tient sur l’art contemporain, et enfin par la conception du cinéma qu’il véhicule, proche d’un académisme triomphant qui tend à lisser toutes les aspérités, à gommer toutes les imperfections. Le film porte d’ailleurs bien son titre – L’Œuvre sans auteur – et semble le brandir comme un étendard. Le message que fait passer l’UCC en remettant son prix à ce film-là, à cette conception-là du cinéma, est à mon avis désastreux. On parle tout de même d’un film qui en vient à nier la notion d’auteur, qui dit clairement qu’il n’y a d’art que dévitalisé, dépouillé de toute trace de la personnalité et de la subjectivité de son auteur. Alors, comment expliquer qu’un tel film ait remporté ce prix ?

Guillaume Richard : Tu as éveillé mon intérêt pour ce film que j'avais manqué en salles (rires). Premier constat : comment Florian Henckel von Donnersmarck, le réalisateur de La vie des autres (Das Leben der Anderen, 2006), a-t-il pu réaliser un tel nanar ? La première 1h30 ressemble étonnement à un téléfilm France 3 où tous les événements sont présentés avec une totale obscénité et en accord avec les standards de la fiction télévisuelle la plus graveleuse. La scène de la chambre à gaz, sidérante, est en effet exemplaire de ce laisser-aller. On ne retrouve pas l'intelligence et l'humanisme de Florian Henckel von Donnersmarck. La seconde partie du film, lorsque Kurt Barnet entre aux Beaux-arts en Allemagne de l'Ouest et se confronte à son professeur d'art contemporain, est plus stimulante avant de retomber à plat dans sa dernière partie qui repose selon moi sur une confusion totale. Le premier professeur de Kurt en Allemagne de l'Est lui expliquait que pour être un artiste, il fallait mettre de côté sa subjectivité, ce qu'il nomme à plusieurs reprises son "moi, moi, moi". Une fois de l'autre côté du mur et au contact de l'art occidental, Kurt abandonne l'art figuratif qui avait fait son succès pour pratiquer de l'art contemporain. Mais lorsque son professeur vient lui rendre visite dans son atelier, celui-ci est franc et direct : l'art de Kurt n'est pas assez personnel. Ce dernier détruit tous ses travaux et se remet alors à peindre des portraits et découvre un méthode qui fera son succès (une sorte de décalquage de photos). Kurt pratique enfin ce qu'on lui avait interdit : un art du "moi, moi, moi" où il puise dans ses souvenirs et ses secrets les plus intimes. Or, quand il expose pour la première fois son travail, il défend l'idée que son œuvre n'a pas d'auteur. D'où le titre du film. Le seul fait de décalquer des photos, puis de travailler à la netteté de ce qui est représenté, impliquerait un retrait de la subjectivité alors que toutes les photos qui servent de modèles sont profondément liées à la vie de Kurt ! Cela revient à poser une stricte équivalence entre l’œuvre et la vie de l'auteur. Werk ohne Autor se paye ici complètement notre tête en revenant au bon vieux Sainte-Beuve et à des querelles vieilles du XIXème siècle. La seule chose qui m'a intéressé dans le film sont les scènes où les bus klaxonnent devant Kurt et sa tante. Elles sont liées à ces moments où tous les deux estiment avoir compris quelque chose du fonctionnement du monde et de l'univers. On peut les trouver grand-guignolesques mais je les vois plus comme des points indéterminés qui pourraient ouvrir à une réflexion différente sur le film. Ce qui permettrait ainsi de sauver quelque chose de ce naufrage.

Sébastien Barbion : Il faudrait tout de même se demander pourquoi la négociation de l’héritage historique du Troisième Reich s’effectue au sein d’une esthétique qui semble différer de celle qui prévaut dans la seconde partie. Téléfilm, si l’on veut, mais si tel est le cas, et si cela fait sens de parler d’une « esthétique de téléfilm France 3 », pourquoi est-elle précisément utilisée lors de la première partie ? Le hiatus est net, et seule la scène des bus qui klaxonnent de concert opère la suture : une même scène rejouée avec deux esthétiques différentes. À l’exact mitan des deux parties, une césure : celle de l’avortement recommandé odieusement, sur le fond d’un mensonge, par un ancien officier nazi sur sa fille afin de préserver la pseudo-pureté de sa lignée. On est alors en droit de poser la question de la coupure qui sépare ces deux parties à partir de la thématique de la stérilité, à laquelle la première esthétique n'est peut-être pas étrangère. Sur ce point, il est vrai que le film ne manque pas une occasion de motiver la thèse, des avortements aux ruptures historiques en passant par les coupures pratiquées par Fontana sur ses toiles ainsi que les césures laissant entrevoir le rouge sang aussi maniériste qu’expressionniste de Kurt Barnet. C’est encore plus manifeste lors d’une ultime danse sexuelle entre Kurt et sa compagne, montée en parallèle avec les recherches artistiques menées par le peintre. Les moments de stérilité (fausse couche, toile blanche) et de retour de la fécondité (naissance, exposition) se répondent symboliquement, ce que certains – au même titre que d’autres formes de montage – pourraient déplorer sous le nom d’un certain Académisme.

Pour en venir maintenant à la conception de l’auteur à l’œuvre dans Werk ohne Autor, il faudrait ajouter quelques niveaux de complexité à l’opposition binaire « subjectivité » - « objectivité », et tout ce qui peut en être déduit quant au caractère personnel ou biographique de l’œuvre. Je retiens deux scènes qui ont la spécificité d’être présentées comme « originaires » dans la trajectoire du peintre Kurt Barnet. D’abord l’injonction que lui lance de manière récurrente sa tante, celle de ne jamais cesser de regarder, jusqu’à ce jour fatidique lors duquel elle sera internée, en même temps que le jeune Kurt la regarde disparaissant et réapparaissant entre les doigts de sa main comme le peintre tenterait déjà de cadrer quelque chose d’une vie. Il ne peut donc s’agir de la pure et simple négation d’un regard dans le travail de Kurt, qui se fait à longueur de temps l’observateur silencieux de ce qui se produit autour de lui : Kurt est d’abord une vigie. Ensuite le concept de loterie. Kurt est marqué, de manière obsessionnelle, par le concept de loterie, d’abord rencontré au hasard d’une vitrine exposant des dizaines de téléviseurs sur lesquels défilent les images d’un tirage lotto que Kurt ne connaissait pas en Allemagne de l’Est. C’est ce concept qu’il présentera lors d’un cours afin d’évoquer ce qui tient de la rencontre du hasard et de la nécessité, du non-sens et du sens. C’est encore ce concept qu’il évoquera lors de la présentation de son exposition, afin d’expliquer le principe qui aurait guidé tout son travail. Il est donc également difficile de soutenir que Werk ohne Autor en revienne à poser que la vie d’un homme soit le mode d’explication ultime de l’œuvre d’un artiste, pour peu que l’on accepte de réduire les portraits de Sainte-Beuve à cela.

Il faut au minimum tenir ensemble ces deux naissances. Kurt est d’abord celui qui a beaucoup vu, depuis tout petit (celui qui n’a jamais cessé de regarder, la vigie) : la tante qui disparaît on ne sait où, la destruction de Dresde, l’amour, la mort. Dans cet entrelacs hasardeux de bruit et de fureur inconsistant surviennent certaines saisies objectives de la nécessité (le caractère définitif que peut prendre le hasard des numéros tirés à la loterie) : c’est l’ancien médecin nazi, menant alors une vie paisible et peu inquiétée malgré les exactions commises, qui voit son destin scellé dans le montage opéré par Kurt au hasard de sa mémoire sur un tableau assemblant le dessin de trois photographies – l’une de ses victimes (la tante de Kurt), son ancien supérieur (un officier qui vient d’être arrêté) et sa propre photographie. Plus qu’une simple conception de l’œuvre d’art rabattue sur l’auteur (ou même la négociation de cette notion d’auteur), Werk ohne Autor donne à voir un certain travail de l’histoire et de la mémoire qu’il pourrait être utile d’interroger, une certaine manière de rendre gorge à un passé historique, la façon dont il se rappelle à la mémoire sans qu’une intention ferme ne vienne pour autant l’exhumer dans un acte résolu de conscience. Ni subjectif (« moi, moi, moi », art bourgeois, peu importent les étiquettes égrenées dans le film), ni objectif (pseudo réalisme socialiste, pseudo exhumation de la réalité nue), le regard de l’artiste se fait ici porteur d’histoire malgré lui. C’est la bonne vieille idée de sismographe qui fut si chère à certains penseurs. Des artistes qui parlent peu, ne se font pas les théoriciens de leur œuvre (théoricien d’ailleurs mis en abyme et moqué dans le film), n’inventent pas une idée comme on lance un produit après un brainstorming, en sont saisis sous le silence patient d’une vie traversée par le Dehors. Il n’y a rien de glorieux ou d’héroïque là-dedans, juste assez de nécessité qui s’impose à cet agencement hasardeux retenu par l’artiste ainsi que les chiffres insensés de la loterie se transcendant dans le sens lorsqu’ils se font numéros gagnants.

Enfin, le titre - Werk ohne Autor - ne s’épuise pas dans l’œuvre de Kurt Barnet, qui serait sans auteur – du moins pas cet auteur plein d’intentions par trop conscientes, ces produits du concept qui sont effectivement fortement moqués dans le film. Werk ohne Autor présente au moins trois façons de produire des œuvres qui puissent se passer de la notion d’auteur, le réalisme socialiste guidé par une idéologie dont le peintre ne se fait que l’artisan, l’art moderne qui aura aboli le moi – quoi qu’en disent les professeurs de l’Est et du réalisme socialiste – dans la mise en évidence de l’autonomie des formes et médium utilisés, et enfin l’œuvre de Kurt quelque part entre hasard et nécessité, mémoire et histoire. Pour ma part, celle de Kurt m’intéresse le plus, grosse de mondes que l’artiste ignore, griffée par hasard par le spectateur qui vient la signer malgré lui jusqu’à lui en arracher un sens, parfois définitif, parfois celui de la sanction ainsi que le médecin nazi. Dans le réalisme socialiste et une certaine tendance de l’art contemporain dont s’amuse le film, il n’y aurait (notons le conditionnel) plus que l’objectivité d’un concept né de l’idéologie ou de l’esprit de l’artiste en quête de nouveauté. Dans l’œuvre de Kurt c’est comme si le monde se réfléchissait par la médiation du regard du spectateur. Libre à chacun ensuite de discuter de ce que produit cette position.

Le naufrage Stars Wars : L'Ascension de Skywalker

Barman : La sortie du dernier épisode de Star Wars a fait couler beaucoup d'encre. La plupart des critiques sont négatives. Comment avez-vous suivi le "phénomène" ? La Septième Obsession a publié à l'occasion un hors-série spécial annoncé en grande pompe sur les réseaux sociaux. L'avez-vous lu ?

Guillaume Richard : J'attendais beaucoup du film, peut-être trop, ne fut-ce que pour revivre les émotions enfantines qui ont accompagné la découverte de chaque opus de la saga. Cette Ascension de Skywalker me paraît être grotesque de bout en bout, des chevaux qui galopent sur le croiseur interstellaire aux twists ridicules mais apparemment nécessaire pour maintenir les passions du spectateur pour un univers que la troisième saga vient finalement saccager. La faute peut être imputée à l'épisode précédent réalisé par Rian Johnson. Dans ce contexte, difficile de faire remonter à la surface le bateau qui coule. Plus rien ne fonctionne et l'esprit d'aventure s'avère même absent. Ce sont surtout toujours les mêmes histoires ronflantes sur la filiation, le bien contre le mal, etc. Franchement, chapeau bas à ceux qui arrivent à écrire des textes intéressants au départ d'un matériau aussi faible. On peut lire également que le passage de Star Wars chez Disney va précipiter sa chute. Si la nouvelle saga peut en effet être considérée comme un échec cuisant à tous les niveaux, la série The Mandalorian, où apparaît le fameux bébé Yoda, s'impose en contre-exemple prometteur. S'il n'y a plus matière à penser, reconnaissons au moins à cette première série Star Wars son honnêteté et sa fidélité à l'esprit de la saga. Pas de machinerie lourde ni le besoin de tout expliquer, seulement de l'aventure qui laisse de la place à des possibles (soit tout l'inverse de L'Ascension de Skywalker). Reste à voir comment ce produit malgré tout formaté se construira de saison en saison.

Thibaut Gregoire : Je ne peux pas dire que j’ai aimé L’Ascension de Skywalker. J’avais beaucoup aimé Le Réveil de La force à l’époque de sa sortie mais ne cesse de le considérer à la baisse à chaque nouvelle vision. J’avais apprécié la tentative de Rian Johnson – dans Les Derniers Jedi – de casser le beau musée de cire qu’avait érigé JJ Abrams autour du « mythe » juste avant lui, mais je trouve le film globalement ingrat, mal fagoté. Concernant cette conclusion, je n’en attendais pas grand-chose, contrairement à Guillaume, et ce que j’ai vu m’a semblé moins pire que ce que j’avais craint. Mais je n’ai vraiment pas grand-chose de plus constructif à en dire, le film n’ayant pas éveillé en moi une grande curiosité ni une volonté de le creuser. Je n’en suis donc que plus admiratif de ceux qui ont su y trouver matière à réflexion et à analyse. Par contre, je suis paradoxalement très circonspect devant l’avalanche de critiques négatives que s’est prise le film, tant j’ai cru y déceler beaucoup de systématisme, de mauvaise foi, comme s’il était attendu au tournant, comme s’il était appelé à se faire laminer. J’ai l’impression qu’une grosse partie des critiques désastreuses, celles qui assimilent le film à une catastrophe, viennent plutôt des tenants d’une culture « geek » qui ont tendance à sacraliser la trilogie originale tout simplement parce qu’elle est plus ancienne et qu’elle a bercé leur enfance ou leur adolescence. Ce sont les mêmes qui ont discrédité Joker au seul prétexte que ce n’était pas conforme à leur idée de l’univers de Batman et des comics en général, alors qu’il y avait bien d’autres points d’achoppements, bien d’autres portes d’entrée par lesquelles initier une vraie critique négative, circonstanciée et argumentée sur le film, autre qu’un lapidaire « c’est bête » ou « ça n’a pas de sens » (et c’est un « défenseur » du film qui écrit ceci).

Concernant le numéro spécial de La Septième Obsession, je trouve la démarche en soi intéressante car elle vient d’une revue dont le projet global reste tout de même analytique et qui s’intéresse ici à un « phénomène » dépassant largement le cadre de la cinéphilie qui est habituellement son terrain de jeu et de chasse. Malheureusement, le numéro me semble majoritairement être du remplissage, il essaie de parler de beaucoup de choses mais pas toujours de manière très heureuse ni très claire. Je n’ai pas lu l'intégralité du numéro, mais ce que j’ai parcouru m’a paru de qualité assez moyenne. Globalement, je trouve que c’est bien écrit, bien présenté, mais je n’y trouve pas mon compte en matière de réflexion. Il y a tout de même des textes qui m’ont paru très bons – donc au-dessus des autres – comme par exemple les deux textes de Dick Tomasovic (« Poétique robotique » et le portrait de Chewbacca), le texte de Nicolas Tellop sur Les Derniers Jedi ou encore celui de Laurent de Sutter sur Solo ; et d’autres très faibles – la plupart des autres portraits des personnages, ou encore ce très opportuniste texte sur les héroïnes de la saga en mode « girl power ». Après, je le redis, je trouve la démarche intéressante et finalement peut-être plus digne d’intérêt que beaucoup d’autres publications sur Star Wars, dont des ouvrages édités et distribués dans le cercle traditionnel des librairies ou de la vente en ligne.

Jérémy Quicke : Il est en effet difficile d’écrire sur cette nouvelle trilogie, une grande partie des réactions, d’un côté comme de l’autre, tombant très vite dans les extrêmes et les postures. J’ai moi aussi trouvé ces nouveaux films ratés, et partage les critiques sur leurs incohérences et contradictions d’un épisode à l’autre, cela a été largement analysé dans de nombreux textes. Il y a peut-être un élément sur lequel je voudrais revenir, qui est à ma connaissance assez peu évoqué. Je dois sans doute préciser que la trilogie originelle (surtout les deux premiers épisodes) représente quelque chose de « sacré » pour moi, et cela est bien entendu lié au fait d'avoir grandi avec. Cela ne me rend sans doute pas totalement objectif pour juger les nouveaux opus, je l'assume.

L’essence de l’univers Star Wars, selon moi, avant les histoires de filiation, de bien et de mal, de batailles spatiales, c’est la Force en tant que spiritualité et aventure initiatique. Avant de faire léviter son vaisseau, Luke doit vivre une transformation intérieure, percevoir le monde autrement, faire un acte de foi envers une puissance invisible qui le dépasse, ou encore faire face à son propre côté obscur dans la grotte de Dagobah. Je n’ai pas retrouvé cette richesse dans la « postlogie », où la Force ressemble plutôt à un Deus Ex Machina bien pratique, et à un super pouvoir que l’on possède par filiation.

Un livre lu et aimé récemment ?

Barman : Un livre, de cinéma ou non, qui vous a marqué récemment ?

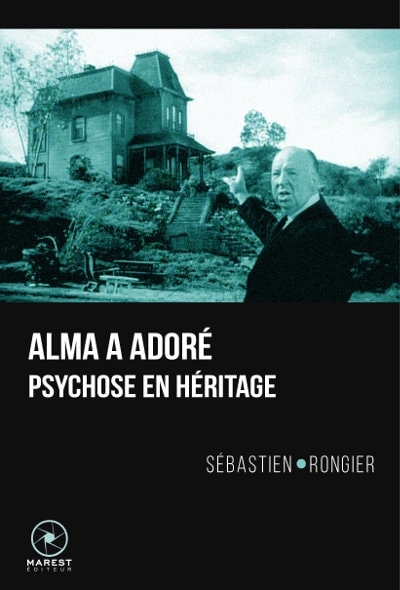

Guillaume Richard : J'ai lu Alma a adoré - Pyschose en héritage de Sébastien Rongier publié chez Marest. Ce livre est intéressant à bien des niveaux et à commencer par celui consistant à étudier le film comme ce que l'auteur appelle un "effet cinéma", c'est-à-dire comme un phénomène qui dépasse largement le film en tant qu'objet esthétique. Les lieux de tournage de Psychose sont ainsi présentés comme un espace qu'on peut visiter et se réapproprier à souhait, de la bande-annonce en forme de visite guidée menée par Hitchcock lui-même aux relectures des suites et remakes, en passant par l'étrange affaire du tableau volé (Suzanne et les vieillards de Willem van Mieriscelui qui cache le trou par lequel Norman épie sa victime) du musée Hyacinthe Rigaud de Perpignan qui ouvre et clôt l'enquête de Sébastien Rongier. Pour notre plus grand bonheur, l'auteur dépasse rapidement le cadre du passage obligé par la politique des auteurs. Il s'intéresse bien plus à la figure iconique d'Hitchcock et à son savoir-faire en matière de marketing qui fut décisif dans le succès du film. Psychose est présenté comme une matrice et un espace-temps libre d'être réinvesti, encore aujourd'hui et peu importe la forme : il s'agit avant tout de rendre visite, de retourner sur les lieux du crime pour les réinvestir autrement, avec ou sans dévotion au maître du suspense. N'est-ce pas le cas de tous les films ? Ou faut-il avoir été aussi habile qu'Hitchock avec sa construction d'un univers élargi à Psychose ? Tous les films sont des lieux qu'il est possible de revisiter. Peu d'études s'intéressent à cette manière dont les spectateurs s'approprient un espace-temps pour le reconstruire mentalement ou l'explorer géographiquement. Dans mon cas, par exemple, j'ai "visité" les endroits où Bruno Dumont a filmé P'tit Quinquin sans en comprendre (encore) réellement la signification.

Jérémy Quicke : Je ne connaissais pas ce livre et cela me donne très envie de me le procurer. Ce que tu en dis fait écho à mon expérience sur les traces de Vertigo à San Francisco, devenue une « Histoire de spectateur » sur Le Rayon Vert. Pour l’anecdote, j’ai également vu les décors de Psychose au parc Universal de Los Angeles, qui me sont évidemment apparus moins incarnés, simple étape d’une attraction foraine, seulement visible depuis un petit train sans possibilité de se l’approprier intimement. Reste une idée intéressante : devant le décor du motel, arrive soudainement un comédien jouant le rôle de Norman Bates. Il jette un cadavre dans le coffre de sa voiture, puis se tourne vers nous, et s’avance en pointant son couteau. Comme un fantôme qui continue à hanter le décor, qui en devient une sorte de gardien. Je suis d’accord sur les études qui manquent. Il y a pas mal de textes autour de la façon dont les films se réapproprient des décors réels (villes, monuments,…), mais pas grand-chose sur les spectateurs voyageant sur les traces des films.

Je voudrais également évoquer ma lecture d’un essai de Francis Ford Coppola apparemment inédit en français, « Live Cinema and its techniques », sorti en 2017. Il y évoque ce qui pourrait être une nouvelle forme de cinéma : le Live Cinema. Un cinéma filmé et diffusé « en direct » dans les salles, qui ne serait pas du théâtre filmé mais aurait un système de plans et serait monté en direct, utilisant les dernières avancées technologiques. Il traite de nombreux aspects techniques très concrets, basés sur deux essais effectués dans des universités de cinéma. Mais j’ai surtout été intéressé par les pages où il essaie d’expliquer pourquoi il s’intéresse à cette forme, sans en trouver de réponses définitives. Il avance l’idée d’une création dont le tournage est une expérience à part entière, reflétant le contenu du film ; un peu à la manière d’Apocalypse Now ou de certains Herzog. Il explique également s’intéresser aux moments où des « accidents » interviennent pendant la captation et font dévier le film vers autre chose que ce qui était prévu ; au point qu’il se demande s’il ne devrait pas prévoir volontairement des obstacles avant de tourner, pour forcer ce détournement ! L’idée est séduisante, et m’a renvoyé à One Cut Of The Dead qui expérimente également « ces moments où le réel dépasse le quadrillage de la fiction » pour reprendre ton expression.

Poursuivre la lecture

- Rédaction, « Le bar digital 1 : Écriture et Appauvrissement : Le projet Rayon Vert, le cinéma belge et les vlogs », Le Rayon Vert, 21 septembre 2018.

- Lire notre collection de textes intitulée Le cinéma belge en question.