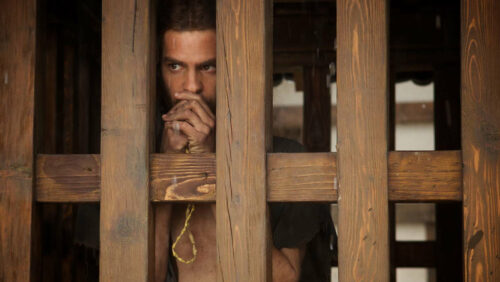

Yeelen ne conte pas seulement le récit incandescent de générations d’initiés qui, de pères en fils, se font la guerre au nom d’obscures rivalités sorcellaires, il se montre lui-même comme une initiation en vérifiant ainsi la charge transgressive qui lui est fondamentalement associée. En se proposant d’instruire ses spectateurs aux savoirs et rituels secrets du Komo, le film de Souleymane Cissé réussit à tenir les deux bouts du mystère dont il est le fascinant relais : l’initiation (la connaissance élève, elle est transformatrice) et la transgression (la connaissance tue, elle est destructrice), l’aile du Kôrê (le sceptre qui élève et protège) et le Kolonkalanni (le pilon magique qui abat et punit). L’histoire de Yeelen est millénaire et le film date du milieu des années 80, il est d’avant-hier et d’après-demain. Yeelen est un film merveilleux, d’aventures et d’hallucinations, gorgé d’un animisme dont le cinéma redéploie les puissances dans les mélanges de la fable et du documentaire, la captation du réel et son insufflation par des récits en deçà et au-delà de l’Histoire, promises à rayonner encore mille nouvelles années.