« Ad Astra » de James Gray : Per monstra, père monstrueux

La force des films de James Gray consiste notamment dans la douce inquiétude d’un regard mélancolique qui désamorce l’hystérie caractéristique du roman névrotique familial. « Ad Astra » n'y déroge pas, quand bien même relève-t-il pleinement du familialisme comme idéologie conformant le régime de représentation hollywoodien.

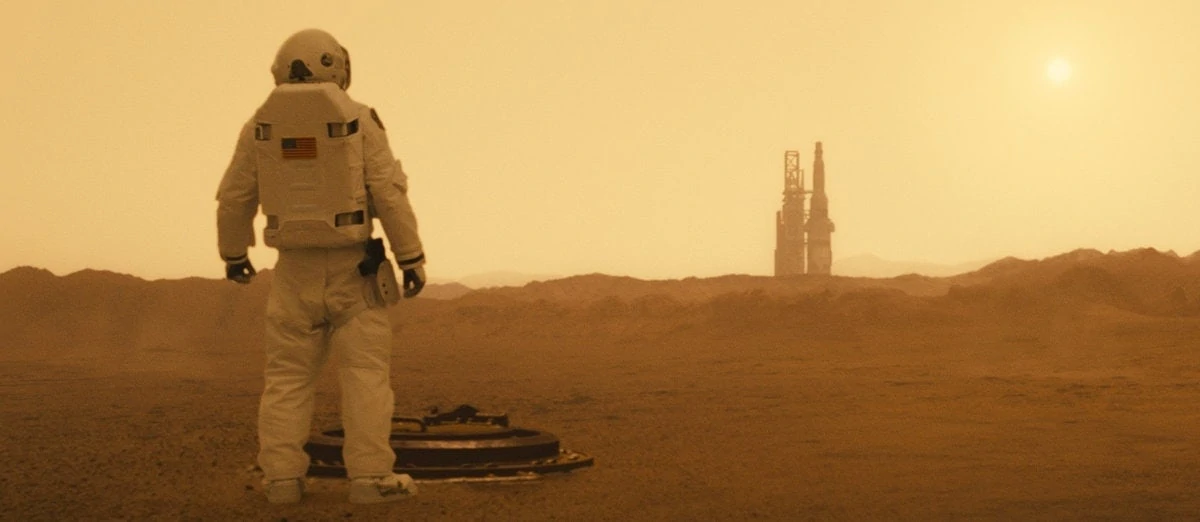

« Ad Astra », un film de James Gray (2019)

Ad Astra ne déroge pas à l'une des principales préoccupations que l'industrie hollywoodienne nourrit à l'endroit de la science-fiction contemporaine. Gravity (2013) d'Alfonso Cuarón, Interstellar (2014) de Christopher Nolan, Arrival – Premier contact (2016) de Denis Villeneuve, First Man – Le Premier homme sur la lune (2018) de Damien Chazelle (son appartenance au genre est cependant un peu retorse puisqu'il s'agit d'une reconstitution historique matériellement appareillée à l'univers spectaculaire de la SF), tous ces films, qui sont des films d'auteur suffisamment capitalisés pour les aider à atteindre les cimes du box-office, n'ont pas d'autre souci que de projeter dans la nuit constellée l'intimité de douleurs familiales.

Mères endeuillées (Gravity et Arrival), pères qui le sont ou le seront (Interstellar et First Man) : voilà comment l'intériorité de subjectivités névrosées, avec ses monologues intérieurs et ses silences qui en disent long quand ils ne pèsent pas des tonnes, se déploie dans l'extimité des espaces intersidéraux qui pourrait les apaiser, en apesanteur. Même une production européenne comme High Life (2018), pilotée par une cinéaste plasticienne comme Claire Denis, est toute entière enroulée dans la spirale ophidienne de la filiation et de sa limite interne-externe qu'est l'inceste, ce tabou aussi physique-métaphysique qu'un trou noir décrit par l'astrophysicien Aurélien Barrau.

Le territoire des familles, l'exil des parias

Aller à la rencontre extraordinaire de l'autre intelligence venue d'ailleurs ou bien se projeter dans les confins (inter)galactiques, c'est donc finir toujours par retomber sur papa-maman, autrement dit sur ce bon vieil Œdipe, cette mythologie indépassable. La réduction de l'infini cosmique au plus étroit des familialismes, cette idéologie d'origine psychanalytique à laquelle Hollywood ne semble pas prêt de devoir renoncer, comme à la résilience qui en représente par ailleurs le fétiche psychologique et pharmacologique, est une authentique régression en regard des films modèles, 2001 : L'odyssée de l'espace (1968) de Stanley Kubrick, Alien (1979) et Blade Runner (1982) de Ridley Scott, pour lesquels la science-fiction aura quand même offert la grande occasion de relancer en l'actualisant l'interrogation métaphysique à l'ère de la technique qui, si l'on en croit Martin Heidegger, en constitue l'accomplissement paradoxal, catastrophique car aporétique.

Ad Astra ne déroge pas à la voie royale du familialisme hollywoodien, cela est certain. Mais l'on devra préciser immédiatement que le septième long-métrage de James Gray ne déroge pas dans les grandes largeurs à ce programme parce qu'il représente aussi une sérieuse hantise, une obsession originelle, pour ne pas dire originaire pour celui qui, depuis 25 ans et l'inaugural Little Odessa (1994), revient inlassablement autour du noyau impossible autour duquel se constitue l'ordre familial (dans sa perspective patriarcale et masculino-centrée), ce système aussi solaire que lunaire, astral autant que désastreux. La force des films de James Gray consiste notamment dans la douce inquiétude d'un regard mélancolique qui désamorce l'hystérie caractéristique du roman névrotique familial. Cela au profit de la tragique contradiction sans résolution des héritages, des légataires et des héritiers qui s'entendent à ne pas s'entendre, à ne pas entendre la même chose dans l'idée d'assurer la réciprocité du désir des uns (généralement les fils) et de la volonté des autres (en général les pères).

La tragédie consiste en effet à ce que les héritages engagent des figures fondamentalement clivées, les unes inscrites dans une histoire qui les assigne à la seule place où leur désir sera ce sur quoi il faudra céder pour ainsi la perpétuer (l'assimilation des migrants dans le melting-pot étasunien), les autres invitées à la trahison rappelant que le paria est cette « tradition cachée » (Hannah Arendt) au fondement oublié du roman familial (la judéité inassimilable, un reste – une résistance comme une restance)(1). Les genres classiques, polar (Little Odessa), film criminel (The Yards en 2000), policier (La Nuit nous appartient en 2006) et mélodrame (Two Lovers en 2008 et The Immigrant en 2012), auront ainsi été revisités à l'aune d'une histoire personnelle qui, revenue à l'endroit du clivage originaire (l'exil juif européen et l'arrivée à Ellis Island), aura pu ainsi repartir plus loin encore que le triangle new-yorkais composé de Brighton Beach, du Queens et du Lower East Side. Repartir en arrière pour aller au-delà, c'est avérer que la jungle amazonienne (The Lost City of Z en 2016) comme les confins du système solaire (Ad Astra) sont des zones extrêmes, vertes tirant sur le jaune ou noires tirant sur le bleu, où se joue et se rejoue la dialectique sans synthèse (une « hyper-dialectique » pour parler comme Maurice Merleau-Ponty) de la territorialisation familiale (paranoïaque et despotique) et de la déterritorialisation du paria (malheureuse et mélancolique)(2).

Si les familles sont des territoires sous contrôle, des royaumes paranoïaques, le paria « malchanceux » (le « schlemihl » de la tradition cachée du juif comme paria) en représente la figure mélancolique, nomadique et exilique.

Sujets paranoïaques et machines despotiques

Le film de science-fiction auquel James Gray a travaillé depuis dix ans relève de toute évidence du familialisme comme idéologie conformant le régime de représentation hollywoodien, avec son héros aux mâchoires carrées interprété par Brad Pitt, cet ingénieur astronaute qui part de la terre à la Lune et de Mars à proximité de Neptune pour retrouver la trace de son père joué par Tommy Lee Jones. Ce scientifique de renom n'a plus donné de nouvelles depuis seize ans à la suite d'une mission de recherche sur la vie extraterrestre dont les conséquences entraînent des surcharges énergétiques catastrophiques pour la Terre. Les monochromes savamment composés et les entêtantes boucles sérielles de Max Richter, la voix-off du personnage agrémentée de bulles de souvenirs dignes de Terrence Malick, ainsi que les combinaisons de la pyrotechnie et de l'hyperréalisme, tout cela borne une production au design maîtrisé sans excès, censée ainsi pouvoir séduire un éventail large de spectateur, de l'amateur sans scrupules de pop-corn au spectateur qui veut se divertir intelligemment avec un blockbuster adulte.

Là où Ad Astra commence à intéresser en osant aller au-delà de la ligne bleue des Vosges ou de Neptune (c'est idem), c'est déjà en enveloppant sa quête filiale d'une profonde atmosphère de surveillance paranoïaque. L'ironie de l'affaire veut que l'acteur jouant un héros constamment soumis à une batterie d'examens et d'évaluations soit justement l'un des coproducteurs d'un film réalisé par un auteur à surveiller de près afin qu'il ne morde pas la ligne du programme, et donc ne détourne pas la commande à des fins personnelles qui seraient forcément anti-commerciales (il est vrai que James Gray n'a jamais été un habitué du box-office). L'industrie aéronautique comme l'industrie hollywoodienne (on se souvient de la mauvaise expérience avec les frères Weinstein à l'époque de The Yards) sont des machines despotiques et surmoïques qui produisent des sujets paranoïaques.

Et c'est ainsi que la figure paternelle trouve à sortir de sa dimension filiale et parentale stricte, autrement dit œdipienne, pour exprimer des volontés de contrôle dont l'économie s'exerce de part et d'autre de l'écran où l'on projette la fiction. Du côté du personnage comme du cinéaste qui revêt ainsi un masque de pudeur allégorique pour raconter diagonalement comment il aimerait échapper lui aussi à l'industrie afin de pouvoir affronter enfin le père, les yeux dans les yeux.

Œdipe largué, lost in space

En se souvenant avec Georges Didi-Huberman d'Aby Warburg, on comprendrait que le titre du film de James Gray est peut-être incomplet. Ad Astra, oui, mais c'est la seconde partie d'une formule précédée par ceci : Per Monstra. Le pastiche de la locution latine Per aspera ad astra qui signifie « Par des sentiers ardus jusqu'aux étoiles » impose une « Dialektik des Monstrums », autrement dit la monstrueuse dualité d'une culture chrétienne et occidentale pour laquelle l'autorité patriarcale figure la survivance des dieux et le sacrifice obligé des enfants(3).

C'est ainsi que, à la différence de ses pairs en cinéma, James Gray est celui qui poussera le plus loin le programme familialiste, jusqu'à délivrer dans la noire nudité des espaces intersidéraux cette figure de père qui est aussi désirable que monstrueuse, autant Laïos que Dieu de l'Ancien Testament, autant Abraham que Némésis, autant Saturne que Neptune, autant astre que désastre. Rôdent ici de grandes ombres très reconnaissables, celle de Homère narrant la quête de Télémaque voulant retrouver Ulysse, celle de Apocalypse Now de Francis Ford Coppola d'après Joseph Conrad où un homme est missionné pour remonter le fleuve de la barbarie et tuer le père symbolique au risque de se substituer à lui. Mais les ombres se mélangent, se confondent en surimpression. Comme si Télémaque voulait en effet retrouver son père aimé mais Ulysse retrouvé se dérobe à cet amour, c'est un rival monstrueux à l'ego surdimensionné qu'il faudrait pour raisons d'État peut-être éliminer.

De fait, le père sera retrouvé par le fils mais le second comprend que le premier a franchi le seuil où, monstrueux (à force de ne pas trouver trace de vie extraterrestre, il est devenu-redevenu Dieu), il est désormais inaccessible, en orbite dans la zone obscure d'un désastre, d'une folie radicale qui appartient aussi à un homme qui n'a plus aucun désir de reconnaissance symbolique à l'égard de son fils. Œdipe largué, lost in space.

Contre le père, choisir le monde (« Noli me tangere »)

« Les fils héritent de la faute de leur père » : cette phrase de Pier Paolo Pasolini, qui est l'auteur d'un Œdipe roi d'après Sophocle, on jurerait l'avoir reconnu dans le monologue intérieur du héros, qui tient davantage à son roman œdipien que son père qui s'est localisé et satellisé à un endroit limite où plus aucun retour n'est pour lui possible. Cela, son fils finalement le comprend et lâche le morceau. Le paria schlemihl n'est plus le fils qui rompt avec les héritages familiaux en renouant avec une tradition cachée oubliée, c'est au père d'en incarner le destin malheureux désormais. À la différence de The Lost City of Z où le fils rejoignait le père acceptant que son enfant incorpore son délire de quête archéologique et anthropologique, le fils de Ad Astra accepte pour sa part de laisser son père dans un délire qui engage le plus profond dépeuplement, la plus grande nuit, le plus grand désastre qui est un désert, y compris à l'égard de ses obligations familiales. Voilà donc ce qu'un fils découvre à l'autre bout de l'univers, un père dont le devenir monstrueux est aussi une chance mutuelle pour ceux qui auraient peut-être tout intérêt à en finir avec le roman familial, avec ses subjectivités névrotiques et ses industries paranoïaques et despotiques.

Pier Paolo Pasolini disait aussi que « l'histoire, c'est la passion des fils qui voudraient comprendre leur père ». Cette passion débouche ici sur une rupture de cordon très symbolique suivie par la séparation des personnages de part et d'autre d'un rideau de météorites. Le père plane haut, au-delà de la limite, devenu inaccessible. Le fils doit alors rentrer à la maison, sur Terre, non plus comme fils hanté par la figure de son père mais comme être humain qui renoue avec le désir du monde. Deux plans sont à cet égard expressifs de la fondamentale question du contact, phobique pour le fils comme pour le père (la phobie prendra même la forme de la terreur lors d'une séquence - la seule qui soit un peu dingue - de singes dignes des chiens de High Life), jusqu'à ce que le fils ait le désir avec son retour sur Terre de tendre la main et prendre celle qui le relèvera. Bon, la silhouette inconstante de son ex-copine (Liv Tyler) est promise à la fin à ne l'être plus mais, à l'écran, tout cela n'est guère crédible, pas bien filmé, sans aucun enthousiasme. Le sentiment fort consiste alors à ce que James Gray ait réussi seulement à limiter la casse. L'approche existentielle a pourtant ce mérite déflationniste de dégonfler la baudruche familialiste.

« Noli me tangere » est la phrase prononcée par Jésus ressuscité à Marie-Madeleine lors du dimanche de Pâques, elle donnerait peut-être la formule secrète d'une hybris particulière, dont la volonté serait d'être intouchable. Soit « Ne me touche pas », plus précisément traduit, « Ne veuille pas me toucher » comme le rappelle à bon escient Jean-Luc Nancy(4). « Noli me tangere » est le schibboleth qualifiant le caractère divin de la folie du père quand son fils, longtemps tenté de le rejoindre dans son délire, finira par en revenir. Il aura ainsi le tact de laisser son père là où il est (soit un monde sans héritage ni filiation, où l'on est l'enfant monstrueux de ses propres œuvres), pour renouer avec le désir du contact avec l'autre. C'est-à-dire avec un monde viable et vivable, sans extraterrestre ni Dieu ni père ni Œdipe.

« Dans le combat entre toi et le monde, seconde le monde » disait Franz Kafka(5). James Gray y ajouterait aujourd'hui cette variante discrète à l'ère spectaculaire d'un familialisme besogneux et triomphant : « Entre Œdipe et le monde, choisis le monde ». C'est ainsi que le cinéaste retrouverait le sens profond du schibboleth « Noli me tangere » : « Voilà ce qu'il en est d’un savoir d’amour. Aime ce qui t'échappe, aime celui qui s'en va. Aime qu’il s’en aille »(6).

Poursuivre la lecture : Dans les étoiles

- Sébastien Barbion, « Proxima de Alice Winocour : Enjoy the gravity », Le Rayon Vert, 28 avril 2020.

- Thibaut Grégoire, « High Life de Claire Denis : Désacralisation des tabous et des mythes de la science-fiction » dans Le Rayon Vert, 10 novembre 2018.

- Guillaume Richard, « First Man de Damien Chazelle : L’Odyssée de la Maîtrise de la Fragilité » dans Le Rayon Vert, 2 novembre 2018.

- Jérémy Quicke, « Premier Contact de Denis Villeneuve : Les Extraterrestres, les Écrans et Nous » dans Le Rayon Vert, 1 mars 2017.

Notes